Prima edizione: maggio 2015

Alfredo M. Bonanno

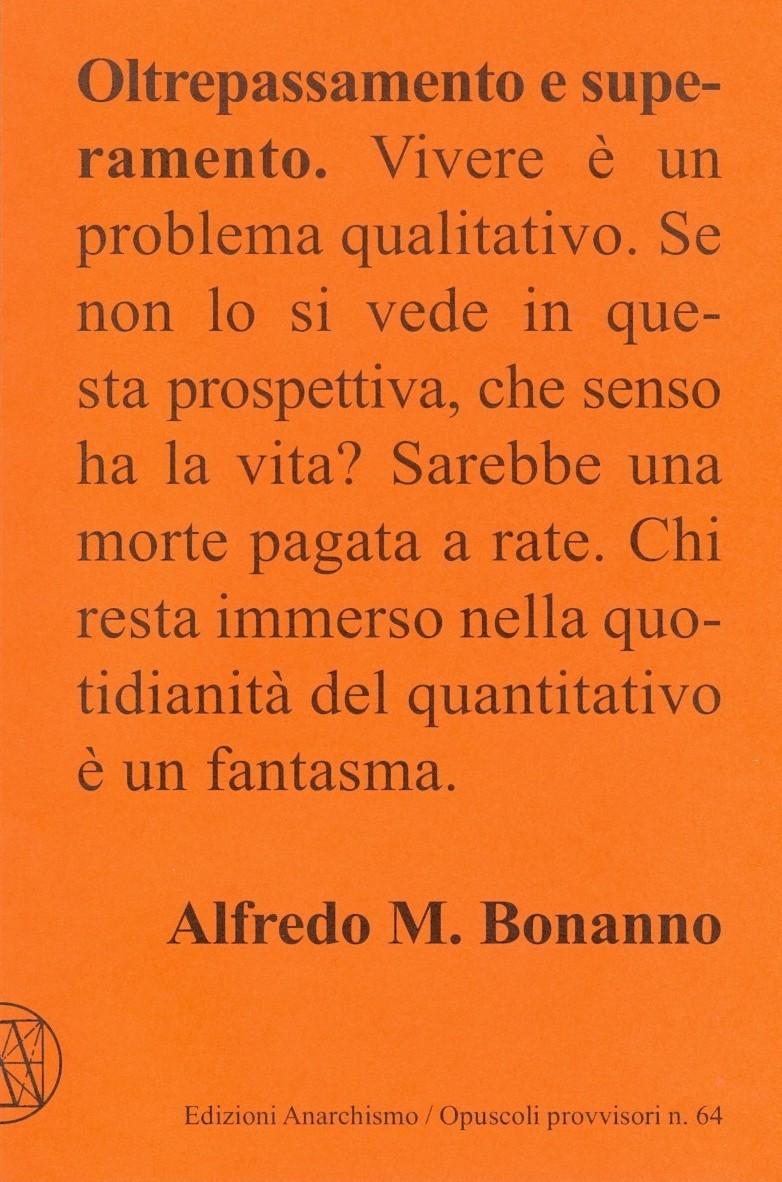

Oltrepassamento e superamento

Introduzione

Il problema della qualità non è una questione filosofica, appartiene alla vita e da questa, e dalla ridda selvaggia di urticanti ambasce che ne vengono fuori, trova poi sistemazione e acquietamento nella riflessione.

Vivere è quindi un problema qualitativo. Se non lo si vede in questa prospettiva, che senso ha la vita? Sarebbe una morte pagata a rate, un avvicinamento a qualcosa considerata futura che invece è di già accaduta, quasi senza destare sensazione alcuna. Chi resta immerso nella quotidianità del quantitativo, superando, di volta in volta, i vari problemi che lo fanno sembrare vivo, è un fantasma senza saperlo.

Ogni muro è protezione e ogni protezione è un annuncio di morte. La paura di morire spinge a costruire muri e certezze fantastiche, basta pensare alla religione, e cerca di vincere la progressione acquisitiva, il possesso, che se da un lato mi dà conforto contro la morte, dall’altro mi avvicina sempre più proprio alla morte. Il risultato è un’accettazione della conquista come male minore e della perdita come male maggiore. Rovesciare questa scala di considerazioni non è possibile se non azzerando il mondo.

Ho in sospetto il determinato e il definitivo, coloro che si trincerano dietro la norma sono provvisti di toga e ritengono le proprie esperienze personali assolute. La vita stessa è imperfetta e la quantità, pure presentandosi come specificazione resta se non imperfetta, che poi lo è lo stesso, almeno incompiuta. Chi crede nell’esattezza è un dittatore in potenza, e spesso anche in atto. La matematica, di cui a torto ci si fa pregio di determinatezza, quando non è tautologia semplificativa è approssimazione e tendenza. Mi avvio verso livelli sempre più intensi di questo convincimento e mi traduco io stesso nell’improbabilità qualitativa, ciò mi avvicina alla vita come alla morte. È il gioco della diversità.

Insufficiente a diventare me stesso, ecco la sentenza di morte che a volte mi prende alla gola e mi soffoca con la sua antica evidenza. I tentativi critici sono una boccata d’aria ma devono riuscire a vincere lo scoramento e questo non può essere compito loro, non possono negare la morte, e la mia vita non può essere accettata come un banale processo fattivo verso la morte, non sarebbe degna di essere vissuta. Al di là, lo scoglio dell’oltrepassamento che chiede la mia totale presenza, il delirio che non ha remore, che non tiene conto della tristezza del cadavere, ma che punta avanti verso la trasformazione attiva, prima di tutto di me stesso. È difficile immaginare l’intensità di una lotta con se stessi avente come scopo l’abbandono, la circumnavigazione della volontà. Intrapresa demente che mi fa restare sbigottito prima dell’azione, ma che nell’agire non è altro che la diversità operante, la distruzione reale del mondo dell’apparenza. Non posso accettare compromessi e nemmeno le interpretazioni negative, queste ultime mi hanno aiutato a mettere a nudo la duplice faccia del fare, ma ora sono solo, o diventare me stesso, o tornare in ceppi, sconfitta che deve essere una conquista per diventare quello che sono, non una rinuncia per paura.

Di fronte alla specificazione mi sento catturato e portato come schiavo al cospetto dell’evidenza. Ma riuscirò a indicare con la medesima logica le cose che pure sarei in grado di individuare nell’intera costruzione. Così mi accodo anch’io al coro saggio e moderato che produce imprecisione spacciadola per completezza. Accetto il dominio di chi fissa le regole più assurde fondandole sulla logica di cui conosco i trucchi e le mascherature. Rompere significa affrontare il rischio di piombare nel caos e di avere subito desiderio di ricorrere a un riordino immediato ancora più feroce. Con questa rottura apprendo però che la morte non è un accadimento del mondo, programmato con gli stessi metodi del produrre, ma è un cenno del destino che può essere trasformato dalla mia azione qualitativa. Questo indizio mi sconvolge la vita.

Messo di fronte alla desolazione faccio appello a forze che non pensavo di possedere. Mi dilato, il mio corpo reagisce positivamente, le condizioni avverse mi fortificano e mi essenzializzano, il disgusto per le apparenze scompare e al suo posto dilaga il desiderio eccessivo. Il deserto è un gioire che preannuncia la presenza dell’assenza, ma è un rischio. Guai a chi alberga deserti pensando di portare i propri bagagli con sé, specialmente quelli di Dio trafugati dal cielo in terra. L’azione ci stacca dalla vita e anche dalla morte, tutti i conteggi, se dovessero avvenire, sarebbero semplice rammemorazione. Secoli e millenni si riassumono in un attimo, progetti e sogni non si realizzano, si bruciano sulla punta di uno spillo.

La qualità compartecipa di una onniscienza ingenua che mi affascina proprio perché non spiega e non vuole che io capisca. Mi afferra per i capelli, non mi offre madeleine profumate. C’è in lei tutto l’orrido possibile della verità, quello che l’uomo è quando dal suo ventre squarciato escono le putride viscere a dire buona giornata a un mondo che non è il loro. E il mondo non vuole vederle e le nasconde sotto l’apparenza di una pelle a volte splendida e simmetrica, a volte rinsecchita e gonfia, contenitore del cadavere che giace bene occultato. Ma la verità comincia da quella delirante massa informe che rifiuto di accettare come parte della vita e della morte.

La qualità la colgo in maniera irragionevole, non posso sottoporla a un ragionamento che la identifichi. Chi si accinge a questo chiede la luce, chiede quei lumi che uccidono la qualità e la separano ancora una volta dalla quantità. Nel cogliere la qualità ho l’impressione di dissolverla, di farla mia ma di perdere la distanza necessaria a capirla, la colgo facendomi cogliere, consentendo una intimità che non tollera barriere. Mi abbandono a questa intuizione che mi coglie e quindi avverto una sensazione irreale che mi attraversa tutte le vene, un palpitare del cuore che non posso né voglio regolare. Nella qualità parla la voce dell’uno, ma non dice parola, mi indica l’universale, non specifica il particolare, allargo così una indefinitezza che di già mi sta penetrando fino dal momento in cui mi sono coinvolto, tutte le concordanze e i parametri, tutti i miei riferimenti sono sfumati nel nulla, mentre sono proprio io, la mia assoluta individualità, che diventa centro e riferimento di questa incredibile intensificazione. La qualità è tutto, quindi non ammette specificazioni, anche il mio nuovo balbettio cerca di farsi strada e di cogliere diversamente le intensità che via via mi si propongono. Ma anche i minimi accenni di intensità comprendono l’intensità massima dell’uno, non ne sono il simbolo ma la possibilità di pieno sviluppo. L’essenza della totalità dell’uno che è mi dice questa partecipazione, anche se per me questo dire è un semplice brivido nella schiena, un parossismo eccessivo che non ammette riferimenti stabili. L’eccesso di questa intensificazione è l’intensificazione stessa, non un momento che succede a un altro. Volere bloccare tutto questo per amore della specificazione è un uccidere il parossismo eccessivo che lo anima, la bizzarria della diversità che dilaga in bagliori inaccessibili, in riflussi preziosi ma inservibili, non racchiudibile in una concezione occlusiva dell’uno. Questo rapporto con la qualità è vissuto da me totalmente, non è moto dell’animo, ma fantastica spiritualizzazione. Il mio corpo lo vive e lo assorbe, non ne rimane indenne, la qualità si intensifica nella mia carne, non in un fantasma creato apposta per sostituire il mondo. L’eccesso fa fremere il mio corpo, non una parte di esso, mi fa fremere tutto, non uno spicchio dell’anima soltanto, e divento fecondo della totalità proprio perché inglobo nel mio essere colto, la quantità alla quale tornerò, ancora una volta, a rammemorare tutto questo.

L’eccesso è un viaggio all’indietro, agli albori del mondo, quando tutto era possibile, e nell’eccesso tutto è possibile, assolutamente tutto. Vive in esso l’oltrepassamento continuo e va avanti verso lidi per me inaccessibili che solo lui conosce, e ancora oltre, zone dove solo il parossismo consente di accedere, dove le tensioni non si possono spezzare perché continuano a tendersi all’infinito senza rispetto alcuno, dove non ci sono parole che aprono nuove vie, perché le vie sono tutte aperte e le parole tutte mute. La suprema agonia del fare è un eccesso troppo piccolo nei confronti di quello a cui sto riferendomi. La gioia è solo una spolveratina di zucchero sulla torta. Il gioco dell’eccesso è impalpabile non avendo proporzioni o misure, quindi è disarmonico come l’ingenuità e la disperazione. Non mi consente di capire il motivo del continuo rilancio, e ciò perché questo motivo manca, e sarebbe assurdo sollecitarlo o imporlo con la forza dell’apparenza, resterebbe il motivo del fare e giustificherebbe quelle piccole pazzie del mondo, quelle stucchevoli manie da collezionista che mi hanno soffocato per troppo tempo.

C’è in me una forza non conosciuta che mi spinge verso l’oltrepassamento, un demone che non riesce a parlarmi e di cui sconosco il linguaggio. Mi stacco dalla processione che travolge gli uomini e mi faccio coinvolgere da questo desiderio, mi stacco perché chiamato non da parole ma da sollecitazioni intuitive. Ciò mette in crisi la mia sicurezza, la mia garanzia, mentre accedo alle condizioni terribili dell’azione, che sono vicine alla desolazione dell’uno. L’azione è creatrice perché è l’assenza che diventa presenza e mette o rimette in gioco il rischio e la perdita, sostituendole alla garanzia di un possesso apparente e incompleto, fantasma e inquietudine spacciata come realtà. La garanzia che poteva riprendere il dominio del mondo, ora è lontana, anche se un solo pensiero di dubbio potrebbe ripristinarla in pieno.

Meno che mai sono qui pronto a soffermarmi sulla linea di demarcazione. Non so dove si trovi né, in fondo, l’ho mai cercata. Sono un cieco e non ricordo nemmeno di avere mai avuto occhi per vedere. Eppure lo stesso sono andato oltre. Oltre tutto questo, perfino oltre queste stesse righe che mi sto cucendo addosso come un sudario.

Trieste, 22 aprile 2014

Alfredo M. Bonanno

Oltrepassamento e superamento

Il titolo della mia relazione [Individualismo e comunismo. Una realtà e due falsi problemi] merita un piccolo cappello introduttivo: questo riguarda una presunta antitesi tra individualismo e comunismo. La maggior parte di quello che proverò a dire suonerà un po’ strano, perché appartiene al bagaglio tradizionale del senso comune affermare come cose radicalmente diverse l’individualismo e il comunismo. Addirittura, in tempi attuali, la pioggia e la sedimentazione delle condanne politico-giornalistiche che sono state accumulate sul concetto di comunismo, hanno sigillato con una pietra tombale qualsiasi discussione sull’argomento. E siccome coloro i quali si occupano di queste cose, chierici pagati per farlo, sono stati ben contenti di trasferirsi, armi e bagagli, a parlare di altre cose, si è scoperto che fra queste altre cose c’è anche il discorso sulla rivalutazione dell’assoluta e sacrale, in senso stirneriano, indipendenza dell’individuo.

Questo non toglie, ovviamente, che ci possa essere una differenza tra individuo e collettività, individuo e comunità, individuo e gruppo di individui che vivono insieme, che vivono a contatto reciproco, con rapporti reciproci, vedendo quali sono queste differenze, quali hanno significato concreto, operativamente trasformativo, e quali invece servono soltanto a sedimentare piccoli luoghi, piccoli ghetti di autosufficienza illusoria.

Quindi, io suggerisco di fare un poco mente locale e anche di fare appello alla pazienza che in molti compagni anarchici, per la verità, scarseggia, per affrontare questi problemi che necessariamente presentano alcune difficoltà, in quanto è ineluttabilmente anche un aspetto del dibattito filosofico, quello di cui bisognerà parlare.

Ieri ho visto leoni in gabbia che si aggiravano nella sala in balìa di sentimenti contraddittori, riottosi ad ascoltare e a sentire formulazioni ineccepibili di specialisti, altrettanto dottrinariamente ineccepibili, i quali specialisti dicevano cose indiscutibili. Però questo turbava l’equilibrio rivoluzionario di molti di noi, che non so per quale motivo si aspettavano forse che dalla fonte del sapere ufficiale ci piovesse addosso un contributo chiarificatore per la pratica attiva di trasformazione che ogni rivoluzionario anarchico e insurrezionalista è chiamato a concretizzare nella vita.

Qua siamo davanti a un equivoco fondamentale, che occorre chiarire subito. Nulla, dico nulla, può venirci dall’Accademia, nulla dall’elaborazione colta dei luoghi del sapere. Questo non è un pregiudizio. Nulla può venirci nel senso di operativamente applicabile e trasformabile. Ma quel poco che può venirci, questo poco o tanto che sia, e che qui dentro è stato esposto con sapiente sagacia, avrà un senso solo se filtrato attraverso le nostre capacità di applicazione, solo se vissuto e quindi trasformato all’interno di noi stessi, in nome di quel laboratorio autonomamente e significativamente capace di operare questa trasformazione che è l’individuo.

Il libro di Stirner è certamente un classico della filosofia, e qui è stato molto dottamente inserito all’interno del dibattito filosofico che attraversa gli ultimi centocinquant’anni, con una incredibile ricorrente attualità, e questo è certamente un dato di fatto. Ma, come tutti i classici, come tutte le espressioni dell’umano sentimento, dell’umano pensiero, che si sono realizzate in opere che hanno una loro compiutezza e originalità singola, non è unico soltanto il libro di Stirner, in quanto qualsiasi classico in se stesso è un libro unico, presentandosi come una significativa testimonianza che ci proviene dal passato e che noi dobbiamo leggere e interpretare. Interpretare, badate bene, in quel processo transitorio di avvicinamento a una fase trasformativa in cui quella interpretazione deve fiorire e produrre le effettive capacità trasformative dell’individuo, non più del libro. Noi leggiamo un libro unico, perché sono tutti libri unici, e quello di Stirner è unico come gli altri libri unici, purché lo leggiamo affinché diventi materia nostra, noi lo facciamo nostro, ce ne impadroniamo, diventa una nostra proprietà soltanto nel momento in cui siamo capaci, attraverso quel contributo, di modificare la nostra vita e di trasformare la realtà.

Se non siamo capaci di fare questo, noi possiamo essere i sapienti racchiusi nella classica torre d’avorio, i quali guardano sdegnosamente il volgo e l’ignoranza del volgo, incapaci in effetti di operare quel passaggio all’interno di se stessi, passaggio che ineluttabilmente conduce a una messa in discussione di quella che è la propria vita. Perché la differenza tra il processo di trasformazione e il processo di liberazione – senza stare a ricordare la tesi marxiana su Feuerbach tra interpretazione e trasformazione – consiste in questo, secondo me, che la lettura che facciamo, e il libro di Stirner è una delle tante letture che facciamo, deve avere la capacità di metterci in condizione di trasformare la nostra vita, perché solo questa possibile trasformazione, possibile non certa, può contribuire a modificare le condizioni date di cui parla Stirner. Soltanto attraverso il nostro metterci in gioco, soltanto attraverso la nostra partecipazione diretta, abbiamo in effetti la possibilità di trasformare le condizioni date, in caso contrario le condizioni date resteranno quelle che sono, la ribellione dell’individuo apparterrà a quel momento dialettico, nel senso del peggiore hegelismo, che è tipico di qualsiasi autoassoluzione intellettuale, cioè di quelle classiche contraddizioni che nascono, fioriscono e muoiono all’interno della mente del chierico.

Ora io mi chiedo: in effetti, quanti lettori de L’unico, questa è una domanda che mi ha travagliato negli ultimi trent’anni, si sono avvicinati a quest’opera con uno scopo trasformativo (non che dovessero trasformare l’opera, ma trasformare se stessi attraverso la lettura dell’opera)? Quanti lettori de L’unico si sono avvicinati al testo perché questo potesse essere occasione, fra le tante, e non certamente la migliore o la privilegiata, per trasformare la loro vita, per incidere su quelle che sono le condizioni dell’asservimento, della compartecipazione, della collaborazione a una struttura di potere che ci schiaccia e che costituisce il fondamento e le condizioni di privilegio attraverso cui molti di noi si sono potuti avvicinare a L’unico? Perché, badate bene, la lettura di un libro, di qualsiasi libro, è accidente dovuto al privilegio. Molte persone, forse più degne di noi, non si sono potute permettere, schiacciate dalle condizioni oggettive, la lettura de L’unico.

Milioni di persone hanno letto questo libro, ma cosa ne hanno cavato? Luoghi comuni in cui si esaltava la forza, luoghi comuni in cui si esaltava la costruzione assoluta dell’individuo, un patrimonio ineluttabile attraverso cui magari conquistare il mondo. Anche queste sono state letture de L’unico. In questo campo si è verificato poi l’inserimento di coloro che, ad arte, volevano sottolineare incredibili sviluppi di tipo autoritario, di tipo fascista, di tipo violento, nel senso gratuito del termine.

Detta questa premessa, che potrebbe sembrare fuori luogo, ma che invece è indispensabile, perché sarebbe umanamente assurdo parlare dell’unicità dell’individuo e pensare di chiamarsi fuori, di essere all’esterno dello stesso processo di costruzione dell’unicità dell’individuo, io vorrei accennare, innanzi tutto, a una contraddizione che a me, vecchio lettore di Stirner – superficiale, badate bene, perché non sono uno specialista stirneriano – a me è sempre parsa presente nel testo di Stirner. Secondo me, c’è una strana contraddizione ed è questa: sembrerebbe, leggendo Stirner (qui ho trascritto nella relazione i passi che più attengono a quella che io ho considerata, forse un po’ erroneamente, una possibile contraddizione) sembrerebbe che sia possibile l’idea, l’immagine, di una costruzione perfetta dell’individuo. A un certo punto Stirner si immagina che l’individualista – perché questa parola Stirner la dice e a noi spetta solo il compito di aggiungere “stirneriano” – possa definirsi in modo completo, e possa farlo con una serie di acquisizioni. Ora, se noi esaminiamo il momento storico in cui questo concetto – apparentemente lapalissiano, perché Roma non si costruì in un giorno, le cose si fanno sempre a poco a poco – se noi lo esaminiamo all’interno del contesto del pensiero filosofico europeo di quel momento, non solo filosofico ma in primo luogo scientifico, vediamo come quello era il momento in cui si pensava possibile la costruzione di un avvenire progressivo, la storia avviata verso la realizzazione della filosofia. Perché non è vero che soltanto Stirner scrive e pensa di scrivere un libro unico, una volta per tutte, sul quale poi non più tornare, ma prima di lui il suo maestro aveva detto quelle famose parole: “io non insegno una filosofia, io sono la filosofia”, cioè a dire Hegel aveva pensato di essere l’unico filosofo e Stirner è unico in quanto permane ancora hegeliano, in quanto pensa di poter costruire l’individuo pezzo per pezzo. Secondo me oggi siamo in grado di dire che questo non è possibile, non esiste costruzione possibile fondata sul processo dell’“a poco a poco”. Senza dubbio Marx ha contribuito a rendere di pubblico dominio in certi ambienti i motivi filosofici di questa impossibilità. Nell’Introduzione al Capitale, credo del ’56 [1857], non ricordo bene la data – e poi io non sono nemmeno uno specialista marxiano – questo concetto è sviluppato in modo chiarissimo: nessuna cosa può costruirsi a poco a poco, se di già non la possediamo nella sua interezza. Noi possiamo, come dirà molto bene Nietzsche successivamente, diventare, a condizioni estremamente pietose e difficili, soltanto quello che siamo, se non lo siamo non lo potremo diventare, se il coraggio, diceva don Abbondio, uno non ce l’ha, nessuno glielo può dare.

L’impadronimento, quindi, della totalità di ciò che si vuole essere, della totalità dell’individuo capace di trasformare il mondo, è possibile soltanto tutto in una volta. Perché soltanto all’interno della dimensione complessiva è possibile individuare le fasi progressive di modificazione. Teniamo presente che era il momento in cui il pensiero fisico, la scienza fisica, poniamo, la geometria, l’economia politica, annegavano nella certezza. Le equazioni di Léon Walras sono di questo periodo e sono le equazioni che dimostrano l’equilibrio possibile di un sistema economico in evoluzione. Frédéric Bastiat, il teorico del liberalismo francese, cioè a dire della borghesia più forte in quel momento in Europa, afferma le stesse cose: costruzione della possibile società perfetta, a poco a poco.

E gli anarchici, tragicamente, sono qualche volta caduti in tale equivoco.

Io ritengo che questa sia una delle contraddizioni di Stirner, non tanto perché lui non ha proposto gli strumenti oggettivi per vedere meglio dentro questa contraddizione, quanto perché, leggendo il libro in un’ottica dell’“a poco a poco”, questa contraddizione non può essere compresa fino in fondo.

Fra gli strumenti che Stirner ci propone c’è, indiscutibilmente, il richiamo alla forza, alla capacità dell’individuo di ergersi a contrappositore delle contraddizioni che lo opprimono. Quindi, pagine bellissime che riguardano la differenza importante tra il liberato e il libero, l’uomo liberato come liberazione octroyé dal potere e, invece, chi si libera da sé, l’autoliberato, chi costruisce il proprio futuro, la propria realtà. E certamente questo appello alla forza è importante, ma, e qua dobbiamo ricordare le parole che ho detto all’inizio, la lettura del testo assume particolare connotazione e significato considerata in funzione delle cose che il lettore, e in particolare modo l’anarchico rivoluzionario, intende realizzare.

Molte volte questo testo ha contribuito a creare in tanti compagni una supervalutazione della forza, non rendendosi conto, questi compagni, purtroppo, a mio avviso, lettori sprovveduti di Stirner, che la forza è l’altra faccia della debolezza. E come altra faccia di qualsiasi cosa, appartiene a quell’unità contraddittoria che occorre capire. Vedremo successivamente come e a quali condizioni. Chi si limitasse soltanto a un esercizio della forza per costruire l’autonomia dell’individuo, si accorgerebbe che non esiste forza bastante per eliminare questa contraddizione, ma occorre sempre un’acquisizione di maggiore forza, perché si avverte il limite dell’insufficiente costruzione realizzata e si sviluppa continuamente la necessità e quindi l’angosciosa mancanza di una maggiore forza.

Non esiste l’uomo forte in assoluto, non esiste l’uomo più forte del mondo. Ognuno di noi si dibatte all’interno di certi limiti, e questo c’è un po’ anche in Stirner, questo concetto della violenza, questa analisi a partire da questi limiti, e nessuno può superarli soltanto col concetto della forza, in quanto questi limiti appartengono a quelle che sono le caratteristiche dell’individuo, la sua connaturale essenza umana. Quindi appartengono a quelle che sono le contraddizioni di cui Stirner parla amaramente, secondo me, all’interno di uno schema che è ineluttabilmente privo di sbocchi, in quanto affidato a quel meccanismo apparentemente esaustivo che è la triade hegeliana. Non mi riferisco qui all’uso dei “mongoli” e tutte queste cose, o all’uso delle tre fasi, ecc. Questi sono aspetti formali che appartengono alla scuola e che comunque in ogni caso fanno parte del problema, ma mi riferisco sostanzialmente all’illusione che Stirner coltiva e che appartiene alla possibilità di questo superamento. Ma questa Aufhebung è esattamente la dimensione del superamento hegeliano, in cui le contraddizioni si superano, si aboliscono, si sussumono all’interno di una realtà che le vede scomparire completamente.

Su questo punto ha riflettuto il pensiero successivo, e ha riflettuto particolarmente non soltanto Arthur Schopenhauer, come è stato giustamente e molto dottamente detto ieri, ma in particolare Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, che ritorna all’insegnamento dopo la morte di Hegel e dopo la sospensione del divieto che gli era stato imposto. E che cosa dice questo fatto? La ragione non è sufficiente, la contraddizione non si può superare soltanto con l’intelletto, e non basta il nous questo affascinante concetto – pensate che un filologo come Giorgio Colli chiamava nous la donna del suo cuore – questo è un concetto affascinante certamente, e importante, però non basta. Occorre anche rendersi conto che il territorio della desolazione, che sta al di là del territorio apparentemente organizzato e autosufficiente della ragione, può essere accessibile soltanto attraverso la propria vita, attraverso il proprio coinvolgimento, il proprio mettersi in gioco. Non è soltanto l’intuizione che consente il passaggio alla fase successiva, e questo è il limite di un filosofo come Schelling. Ecco perché Søren Kierkegaard risolve in modo drammatico il suo rapporto con Regina Olsen e lo risolve in nome di una trasformazione della propria vita, perché non è pensabile una contrapposizione reale a un dominio della ragione se non mettendo in gioco la propria vita.

Non semplicemente avendo l’intuizione, avendo cioè a dire la vaga (o anche sentimentale, o in quel contesto specifico romantica, oppure semplicemente piacevole, o come si voglia) intuizione di “qualcosa d’altro”. Occorre che questo “qualcosa d’altro” venga scovato, individuato, fatto nostro e al limite occorre che in questo incontro bruciamo la nostra vita, perché ci stiamo mettendo in gioco. Perché se noi teniamo a tutte le condizioni specifiche che rispondono allo statuto del riconoscimento, presente nell’hegelismo ufficiale – Hegel era filosofo ufficiale dello Stato prussiano – se noi teniamo a tutto quello, se noi teniamo alla fine del mese garantito, che un’istituzione ci garantisca il ventisette, siamo davanti a una tragedia irrecuperabile. Badate bene, non sono chiacchiere che vi sto raccontando, sono fatti che ho vissuto personalmente, anch’io sono stato per anni schiavo del ventisette, ma a un certo punto ci vuole una cesura, un taglio radicale, perché se no non si può discutere di certe cose. Va be’, queste sono faccende personali, sorvoliamo.

Vorrei aggiungere ancora una cosa sul superamento, superamento della ragione, superamento dei limiti della ragione. Perché non è vero che il sonno della ragione genera i mostri, secondo me è il contrario. I mostri, poniamo, hitleriani, che oggi sembrano risvegliarsi un poco dappertutto, erano il prodotto della ragione tedesca, ed erano soltanto avvolti in una carta velina di irrazionalismo prodotta dalla accademia germanica, con la specifica capacità organizzativa e amministrativa del “Deutsche Ordnung”. Quindi, secondo me, non superamento nel senso hegeliano, ma oltrepassamento. Il concetto è importante e per questo ci ritorno, sia pure solo per un attimo. Oltrepassamento (Überwindung) significa portare le contraddizioni con noi, non sognare, illusoriamente, che possiamo definitivamente metterle da parte. Perché, badiamo bene, nemmeno operando quella cesura nella propria vita, dichiarandosi completamente altro, è possibile che questo altro sia stabilmente fissato.

Io non propongo di sostituire allo status del professore universitario lo status del rivoluzionario, non propongo di avere praticamente al posto dello stipendio del ventisette la rapina a mano armata, non propongo questo, perché status è quello e status è quell’altro: definitiva incredibile sedimentazione della ragione è la prima e anche la seconda.

Propongo che vengano criticamente vissute le due condizioni e che vengano superate e continuamente messe in gioco, perché se ci si fermasse alla rapina a mano armata al posto dello stipendio del ventisette, come ci sono stati casi concreti, si creerebbe che cosa? L’ideologia dello specialista, il quale in nome della propria presunta superiorità pretenderebbe imporre agli altri la risoluzione definitiva del problema. In altre parole superamento nel senso hegeliano, dove ancora una volta la ragione, attraverso la calzamaglia calata sugli occhi, ripresenterebbe il funzionario in cravatta e giacca.

Oltrepassamento, invece, è il portarsi dietro con sé le contraddizioni, avere la coscienza che non è mai possibile esorcizzare definitivamente i mostri, perché questi convivono con noi, perché sono sempre presenti.

Cosa c’è, quindi, dopo questo oltrepassamento? Evidentemente l’individuo che si rende conto di questa trasformazione radicale della propria vita e vede come questa operi trasformazioni nelle condizioni oggettivamente date, e ciò, come molto bene è stato detto ieri, prende la forma di una ricerca delle differenze.

Ci si accorge allora che la realtà è fatta di altri individui, altri individui differenti da noi, altre realtà differenti da noi. E come è possibile avvicinarsi a queste differenze? Ancora una volta si ripresenta una dicotomia di possibilità, quelle basate sulla ragione giudicante, sull’analisi, e quelle basate, invece, sulla partecipazione, non sull’intuizione soltanto, ma sulla ragione che partecipa e che diviene insieme altro da sé, in quanto la differenza è la realtà stessa, non esistendo identità nella realtà. Anche la formula aristotelica: “A non è non A” è una banalità, come ha chiaramente dimostrato Martin Heidegger in un famoso seminario. Quindi, al di sotto di questa pretesa di poter catalogare definitivamente le differenze, c’è un imbroglio tassonomico. Il catalogo è infinito, noi possiamo fare lunghe, lunghissime elencazioni di quelle che sono le differenze, sognando di impadronircene, di poterle collocare ma, nel momento in cui le raccogliamo e ce le poniamo davanti, queste scompaiono, vengono annullate.

Allora, quale potrebbe essere, secondo me e secondo la mia lettura di Stirner, la differenza? Una continua, reiterata, e sempre modificata, invenzione dell’altro. Cioè cercare l’altro individuo nelle sue possibili linee di comunanza, nelle sue persistenze. Il concetto non è semplice, me ne rendo conto, così chiamo a un poco di pazienza su questo problema.

In effetti, è semplice individuare le differenze, non c’è cosa, appunto, uguale all’altra ma, nel momento in cui scendiamo nella differenza, abbiamo bisogno di una ulteriore discesa. Ed è la stessa tragica, sconclusionata, vicenda della forza. Per conoscere la differenza stiamo impiegando la forza, stiamo penetrando. È questo il modo maschilista di immaginarsi il rapporto sessuale, penetrare nella differenza.

Non ha sbocco questa strada, perché è senza fine. Se invece riflettiamo un attimo e ci fermiamo alla possibile considerazione di farci penetrare dalla differenza e permettere che questo essere ineluttabilmente diverso della realtà ci porti un possibile codice di comunanza, di affinità, allora cogliamo le differenze significative, cioè a dire quelle differenze che per noi, per il nostro essere individui, hanno un senso, non tutte le differenze possibili.

La selezione di queste differenze costruisce e realizza, nella realtà, la limitata, circoscritta, spiacevole – come preferite – possibile identificazione delle differenze. Quindi, in fondo, noi cosa conosciamo? Soltanto “individui” e ciò per limitarci a questo problema, perché potremmo arrivare alla identificazione della realtà naturale, in quanto differenza, ecc. Ma ci allargheremmo molto e queste sono considerazioni che ho svolto in altri momenti e che non mette conto riprendere qui. In questo contesto, quindi, noi identifichiamo un individuo altrettanto diverso da noi, altrettanto individuo come noi, altrettanto desideroso di costruire la propria vita, la propria diversità. Soltanto cogliendo le possibili affinità che questo individuo ha con noi possiamo conoscerlo, perché non è possibile cogliere le affinità senza tenere conto delle differenze e senza conoscere queste differenze cogliere le affinità.

Capisco che queste considerazioni appaiono come chiacchiere banali che in fondo lasciano il tempo che trovano, ma credo che non lo siano del tutto.

Questa operazione, che mi sembra di leggere nelle intenzioni più recondite di Stirner, essendo forse incapace di cogliere quelle che sono le oggettive manifestazioni del libro (ma io sono sempre stato incapace di leggere un libro in modo oggettivo, che poi, tra parentesi, mi sono chiesto quali cose in modo oggettivo sarebbe possibile fare? – ma questo è un altro discorso), come la si può realizzare se non attraverso la costruzione di un processo di mascheramento? E questo Stirner lo intuisce quando parla dell’artificialità della costruzione dell’altro, e quindi della costruzione di sé. Non è un processo naturale. Il rifiuto della naturalità, il rifiuto di quello che era stato individuato come concezione giusnaturalista del diritto, non è altro che il rifiuto della possibilità di identificare un luogo certo della natura, come mi pare d’aver capito, badate bene, con tutti i miei limiti. Quindi è sempre una finzione questa struttura della identificazione. È sempre una finzione, che poi sarà lo stesso concetto che, rielaborato da Nietzsche, prenderà corpo nella figura bellissima della maschera.

Cioè a dire, in effetti, noi possiamo avvicinarci all’altro operando un duplice processo di mascheramento: mascherandoci noi, mascherando quelle che sono le nostre vere intenzioni, per poter utilizzare – nel senso stirneriano, quindi nel senso positivo – l’altro. E però, per fare questo, possiamo e dobbiamo realizzare l’utilizzo dell’altro attraverso una mascheratura della sua oggettività.

Sostanzialmente ho finito, ma prima voglio dire un’ultima cosa.

Ho accennato al fatto che non è possibile chiamarci fuori, l’ho detto all’inizio (qua, nella mia relazione, invece era posto alla fine). Non possiamo chiamarci fuori in quanto dobbiamo cercare di costruire il possesso di noi stessi, cioè a dire dobbiamo cercare di costruire l’autonomia di noi stessi e questo è possibile – secondo me almeno – soltanto in una dimensione in cui non viene esclusa la comunità con gli altri, in cui l’altro viene fatto entrare all’interno di un rapporto con la nostra unicità.

È qui il discorso dell’“unione degli egoisti” di Stirner – della quale unione è stato fatto un accenno e che, per altro, non è un caso che sia stato il solo accenno fatto ieri – come se quest’aspetto fosse affidato alla parte marginale della trattazione, cosa che non credo sia così. Comunque, questo aspetto – e la mia affermazione farà storcere il muso ad alcuni compagni – per me è centrale. Io penso che l’individuo non soltanto debba costruire se stesso, perché questo è in un certo senso l’apprestamento degli strumenti, io sono strumento di me stesso per realizzare me stesso. Ma, se non realizzo me stesso, non possiedo nessuno strumento di realizzazione. La cosa è contemporanea: mi realizzo nel momento in cui realizzo me stesso come strumento, in quanto io sono scopo di me stesso, e questo è certo. Però nel momento in cui opero questa realizzazione di me stesso, devo avere un progetto che non può essere me stesso: il progetto è qualcosa che supera me stesso e lo supera nella concezione dall’oltrepassamento, non in quella del superamento. Cioè a dire, che porta con me, attraverso me, fuori di me, quelle che sono le contraddizioni che erano in me e nelle condizioni oggettive date che erano fuori di me. Solo questo è possibile come condizione del progetto.

A questo punto comincia la strada che molti possono dire lastricata con le pietre infuocate dell’autoritarismo, perché il processo di costruzione di un progetto è sempre progetto autoritario. È stato fatto qua ieri il raffronto tra Michail Bakunin e Stirner. Raffronto che, secondo me, lascia il tempo che trova, perché fra l’altro non ci sono letture certe di Bakunin da parte di Stirner, per quanto Bakunin fosse nome filosoficamente importante nella Germania degli anni Trenta, tanto è vero che la pubblicazione clandestina di un opuscolo di Engels venne attribuita a Bakunin, come è stato dimostrato da ricerche fatte qualche decennio fa. Pur essendo nell’ambito di tutti quelli che parteciparono alle lezioni del secondo Schelling, Bakunin è differente, perché non è che Bakunin sia più autoritario o appartenga a un altro aspetto dell’anarchismo, cosa che è stata detta ieri e che a mio avviso non è condivisibile: Stirner ha un particolare anarchismo, Bakunin ne ha un altro, Pëtr Kropotkin ne ha ancora un altro. No! L’anarchismo è un fenomeno estremamente eterogeneo e complesso, articolato, perché è una visione della vita, della realtà ed è anche un modo di vedere la vita in tutti i suoi aspetti, nella sua complessità, non una semplice concezione politica di rapportazione col potere. Quindi, Stirner appartiene all’anarchismo così come Bakunin. La differenza sta nella costruzione dell’individuo, nell’applicabilità di questa costruzione, nell’apprestamento dello strumento, nell’applicazione a un progetto.

Se noi esaminiamo alcuni progetti di Bakunin, come per esempio il progetto che lui realizza nel 1870, sul finire del 1870, alla vigilia della Comune di Parigi, con la sconfitta degli eserciti francesi in atto, ci rendiamo conto della precisa indicazione di lavoro di un anarchico insurrezionalista, rivoluzionario, che opera all’interno di una condizione data, in cui esamina praticamente quelle che sono le forze politico-sociali in campo, cercando la via per incidere sul movimento in corso per spostarlo verso la realizzazione di certi processi di liberalizzazione. È, come dire, che dall’empireo delle realizzazioni possibili, filosoficamente ineccepibili, si scende in quello che un compagno ieri, parlando con il cuore in mano, diceva “sporcarsi le mani”.

Questo è un argomento che a me preme moltissimo, perché gli anarchici, compagni e non compagni che mi ascoltate, non abitano due universi differenti, non sono come Cunegonda del Candide che stava tre giorni della settimana col Vecchio Testamento e tre giorni col Nuovo Testamento, avendo per amanti un rabbino e un cardinale.

Gli anarchici non possono essere come Cunegonda, gli anarchici debbono fare una scelta, ma avendo la capacità e l’incredibile duttilità di pensiero e azione di essere in quella scelta in modo sempre differente, in mutate condizioni. Gli anarchici devono avere la capacità di contrastare, nella realtà concreta, le realizzazioni del potere, cioè quelle strutture che lo portano alle sue estreme conseguenze, alle razionalizzazioni peggiori, per ridurre questo progetto all’interno di limiti, sia pure parzialmente accettabili. Ma devono fare ciò dopo aver superato le condizioni preventive di costruzione assoluta dell’individuo autonomo, autosufficiente, autogestito. In quanto, se facessero le due cose separatamente cosa succederebbe? Facendo la prima parte soltanto, sarebbero stupidi servi di forze sociali e politiche oggettivamente più forti di loro, come è successo amaramente tante volte nella storia: il ’36 spagnolo, il ’17 russo, la situazione messicana, sono testimonianze di questa mancata capacità di vedere le cose nella loro varietà estremamente duttile. Se si limitassero a costruire soltanto la seconda parte, l’individuo che si arrocca in se stesso e in nome della forza del singolo si ritiene autosufficiente, si chiuderebbero all’interno del proprio orticello. Queste due prospettive dobbiamo compenetrarle, e dobbiamo compenetrarle anche a scapito di una possibile e ineccepibile lettura di Stirner, e dobbiamo realizzarle – qui l’uso del termine dovere è un luogo comune della lingua – dobbiamo realizzarle anche se nella nostra attività progettualmente rivoluzionaria finiamo ogni volta per ricominciare da capo, come Sisifo.

[Intervento a braccio pubblicato in Individuo e insurrezione. Stirner e le culture della rivolta, Atti del Convegno promosso dalla Libera Associazione di Studi Anarchici (Firenze 12-13 dicembre 1992), Firenze 1993, pp. 145-156. Trascrizione della registrazione su nastro. Pubblicato anche su Alfredo M. Bonanno, Teoria dell’individuo. Stirner e il pensiero selvaggio, terza ed., Trieste 2012, pp. 149-165]

Individualismo e comunismo: una realtà e due falsi problemi

Per questo è tutto continuo:

infatti ciò che è si attacca a ciò che è

(Parmenide)

In questo contributo ci occuperemo di alcune riflessioni filosofiche di grande attualità. L’individuo, da un lato, che sta per essere sommerso definitivamente dall’appiattimento generalizzato della società e, dall’altro, il bisogno di una società, immaginata e desiderata con forme differenti, spesso confusamente indicate da tanti rivoluzionari sotto l’insegna deformante di “società comunista”. In quest’analisi non ci faremo intimorire né dalla degenerazione che l’amaro tramonto del “socialismo reale” ha causato nell’idea stessa di comunismo, né dai tentativi interessati del liberalismo di ogni genere di mettere avanti il fantasma dell’individuo per nascondere i propri progetti di dominio reale.

L’occasione di queste riflessioni ci viene fornita da una ennesima rilettura del libro di Stirner, sopraggiunta, per quel che mi riguarda, a distanza di oltre dieci anni, rilettura che, come mi era accaduto in passato, puntualmente, contribuisce a suggerire nuove occasioni critiche e nuovi sviluppi filosofici. In fondo, l’attualità di un libro come quello di Stirner non può più misurarsi all’interno del dibattito fra scuole filosofiche diverse, spesso oscuramente contrastanti, immerse in un’atmosfera fittiziamente lacerata, ma pronte in ogni caso a darsi reciprocamente una mano nel garantire la permanenza dell’attuale stato di cose, purché siano fatte salve le illegittime interpretazioni di una filologia ammiccante dall’interno del proprio attivamente custodito ginepraio.

Mettendo da parte queste preoccupazioni, forse procurerò con le riflessioni che seguono non poche delusioni agli attenti ascoltatori, e mi auguro anche lettori. Delusioni ancora più consistenti attenderanno coloro che si aspettavano, come cosa scontata, una discussione sul libro “sacro”, che tale non l’ho mai considerato, ancorché “unico”. Come ogni occasione presentata dai testi “classici”, anche questa è stata, almeno per me e per i miei scontati quindici lettori, soltanto un’occasione per procedere oltre, in quel territorio scoperto della ricerca dove tutto permane precario e approssimativo, con il pericolo costante di perdere legittimità e coerenza man mano che ci si allontana dalla letteralità del testo di partenza e ci si affida alla riflessione che non solo anticipa, ma che spesso segue l’azione.

Una contraddizione tutta stirneriana. Nel testo ho sempre colto una persistente contraddizione, poco importante per chi dell’individualismo anarchico ha una concezione conchiusa e ferreamente autarchica, molto per tutti gli altri, per coloro che considerano questo territorio della vita come uno dei luoghi possibili dell’autenticità, non come l’assoluzione di ogni imbroglio intermedio, contrassegnante, imbroglio e circospezione, nel bene come nel male, l’accorta vicissitudine di chi sa amministrarsi, più che il coraggio di chi invece si spende tutto in una volta.

Come individualisti, siete liberi da tutto, dice Stirner, ma non lo siete quando cercate di liberarvi, quando come liberi siete soltanto i “maniaci” della libertà, esaltati e sognatori. Solo quando la libertà diventa la propria forza questa libertà è perfetta, ma allora non si è più liberi, bensì individualisti. «Die Freiheit kann nur die ganze Freiheit sein: Ein Stück Freiheit ist nicht die Freiheit». (Der Einzige und sein Eigentum, Leipzig 1893, p. 189). «La libertà può essere soltanto la libertà totale; un pezzetto di libertà non è la libertà». (L’Unico e la sua proprietà, tr. it., Catania 2001, p. 121).

Tutto ciò va benissimo, almeno in quanto proposta metodologica, e difatti la contrapposizione esemplificativa tra “emancipazione” e “autoliberazione”, nella sua genericità, conferma l’intento programmatico. L’uomo che si è liberato da sé, der Selbstbefreite, si contrappone all’uomo che è stato liberato, der Freigegebene. Ma la contraddizione si colloca nel fatto, per tanti versi riduttivo e foriero di letture tutt’altro che rivoluzionarie, di suggerire un possibile aggiustamento progressivo riguardo l’abbattimento delle barriere, in modo da accontentarsi di un processo iniziato, non essendo ovviamente possibile abbattere tutte le barriere. Ma ciò non è forse in contrasto con l’equivalenza tra l’essere individualista e l’essere realmente liberi da tutto? A me sembra che questa totalità possibile di libertà, conchiusa nelle mani forti dell’individualista, mani capaci di aprire le fauci del leone societario, mal si coniughi con un progressismo accomodante che di fatto rende l’individualista un uomo con dei compiti (Aufgaben) come tutti gli altri, il quale spesso con la scusa della propria forza si adatta come può giacendo su un pezzo (Stück) di libertà, correndo il rischio di proporre a se stesso le proprie debolezze, i propri limiti (Grenzen), come riprova dell’avvenuto godimento della vita, della propria vita.

In effetti, e qui inizio le riflessioni cui facevo cenno prima, la strada mi sembra molto più complessa e difficile. Il pensiero filosofico degli ultimi cinquant’anni ha di certo contribuito a denunciare questa complessità, facendo uscire un po’ tutti gli interessati dall’ingenuità massimalista di un dominio della volontà degli uomini forti. Ma spesso questi approfondimenti hanno lasciato molti cultori di un malinteso stirnerismo, alcuni di nuovissimo conio, nella loro tranquilla ignoranza. La ribellione (Empörung) è un grande momento vitale dell’uomo, del singolo uomo, e ciò anche (e direi preliminarmente) nella condizione della interna insoddisfazione dell’uomo (Unzufriedenheit der Menschen), ma può anche costituire un ulteriore traguardo da raggiungere, uno scopo e quindi una sacralizzazione. Il meccanismo correttivo ideato proprio da Stirner funziona sempre, immancabilmente. Non possiamo arrestarlo, come lo stesso suo autore avrebbe voluto, ma dobbiamo condurlo alle estreme conseguenze. E queste sono, fra l’altro, la negazione di ogni conquista stabile, definitivamente conservata e attentamente custodita, anche quella di se stessi. L’individualista non è tale una volta per sempre, ma se lo è, lo è perché continuamente si mette in gioco, si estremizza nel rifiuto di ogni collocamento definitivo, anche quello del ribelle stabilito una volta per tutte, nella propria divisa mentale di ribelle, sclerotizzato e mummificato. E il limite degli stirneriani, oggi più che mai visibile, e lo diciamo anche se con questa affermazione scandalizzeremo tanti appassionati, è quello di non tenere conto proprio di questa ulteriore e conclusiva possibilità di catalogazione. La contraddizione del testo diventa così accomodamento di esistenza, scelta del possesso sul filo del minore rischio, quando la crescita occhiutamente si contrae in se stessa e si prepara alla difesa.

Al contrario, l’utilizzo di se stesso come criterio di vita è l’unico metro che l’individualista può impiegare. Nella sua assoluta unicità questo criterio diventa criterio di verità (Kriterium der Wahrheit). Così, con forza determinante, noterà Nietzsche: «Das Individuum ist etwas ganz Neues und Neuschaffendes, etwas Absolutes, alle Handlungen ganz sein eigen». («L’individuo è qualcosa di assolutamente nuovo, che crea ex novo, qualcosa di assoluto, tutte le azioni sono assolutamente sue». Frammenti postumi [1882-1884], in Opere complete, tr. it., VII, I, Milano 1982, p. 34).

La debolezza della forza. Ogni dottrina della forza (e questo è il caso di Stirner solo per i suoi cattivi lettori) è irrimediabilmente debole. Ciò vale non solo per la dottrina dello Stato, ma anche per quella dell’individuo. Dietro la forza ci sta sempre la necessità e questa scompare, o almeno si affievolisce, soltanto di fronte al prevalere dell’individuo che si ribella e ribellandosi vince non solo le forze che l’opprimono, ma anche il destino. Per questo Stirner può scrivere: «Möglichkeit und Wirklichkeit fallen immer zusammen». (Der Einzige. op. cit., p. 385). «La possibilità e la realtà coincidono sempre». (L’unico. op. cit., p. 244).

Ma la ribellione non può essere commisurata e valutata semplicemente come forza, in caso contrario non si uscirebbe mai dal binomio costituito dalla forza dell’oppressore e dalla forza dell’oppresso. Questo scontro non ha solo una connotazione quantitativa, ma ne possiede una qualitativa, ed è su quest’ultima connotazione che si opera la rottura in grado di consegnare la forza a se stessa e l’individuo libero al di là delle proprie stesse capacità di potenza. Stirner ha visto bene questo punto, parlando dello scopo della libertà che finisce per diventare sacro in se stesso e quindi per snaturare il libero riducendolo al grado di liberato, ma non sempre i suoi lettori hanno uguale sottigliezza d’intelletto.

La forza ha da sempre affascinato il senso comune (der gemeine Meschen-verstand), il quale ha posto come sua propria legge l’utilità immediata del risultato ottenuto, la piccola conquista liberatoria, e il testo stirneriano qualche volta si presta a equivoci, presto esaltati da un interessato aspetto dell’individualismo cattedratico. Così, la reale debolezza si cela dietro un reboante turbinio di affermazioni, un continuo nascondere la propria Not, il proprio tragico bisogno di tutela e garanzia, dietro il rifiuto di ogni conformità (Richtigkeit).

Oggi finalmente sappiamo che il riconoscimento dei propri limiti, della propria interna condizione di bisogno (innerste Not), è il passo primario per intraprendere qualsiasi itinerario di ribellione, intendendo quest’ultima non solo come ribellione vera e propria (Aufruhr), quanto come Wendung, cioè come una svolta nel bisogno, un cambiamento radicale che riconosce la condizione di bisogno e cerca un rimedio.

Il superamento dell’ambiguità (Mehrdeutigkeit) nell’uso della forza corrisponde non tanto a un vero superamento nel senso hegeliano (Aufhebung), quanto a un oltrepassamento (Überwindung) nel senso niciano, non essendoci niente di definitivamente abolito e niente di definitivamente vinto. Questo oltrepassamento è vittoria sulla debolezza umana, sui limiti e sulle paure, proprio perché trascina con sé l’ostacolo, lo coinvolge nel processo di trasformazione e quest’ostacolo, dapprima considerato come qualcosa di oggettivo, si scopre alla fine essere l’individuo stesso, nell’insieme delle sue credenze, non ultima quella sull’onnipotenza della volontà. «Wahr ist, was mein ist, unwahr das, dem Ich eigen bin». (Der Einzige. op. cit., p. 416). «Vero è ciò che è mio, non vero ciò a cui appartengo». (L’Unico. op. cit., p. 263).

Emergere della differenza. Non c’è cosa più evidente della differenza. Tuttavia, se non la si vuole banalizzare, e quindi far retrocedere qualsiasi riflessione che prende spunto da essa, bisogna introdursi in un territorio tutt’altro che facile.

L’individuo non può bastare a se stesso. Chi s’illude di venire meno a questo limite segna il non oltrepassamento (Unüberwindbarkeit) fissato dal nichilismo, la conformità assoluta del di già dato e acquisito una volta per tutte. Ogni chiusura sigilla la forza che l’ha prodotta, per cui anche il conato più ricco di effettualità tradisce le proprie premesse e tramonta miseramente. Una vollendete Sinnlosigkeit, una perfetta assurdità.

Ma l’apporto del mondo esterno, e principalmente degli altri individui, correttamente impostato, produce una serie infinita di problemi, singolarmente non facili e spesso neanche proponibili. La differenza pura e semplice diventa in questo modo un’astrazione indicibile (unsagbar), insignificante in quanto priva di concretezza umana, di realtà attiva, snaturata dal suo proprio oggetto. Certo, un rimedio ci sarebbe, ed è stato illustrato più volte, si tratta dell’alibi tassonomico, una lunga lista empiricamente falsificabile, dalla quale dedurre, per negazioni successive, il resto positivo, quello che l’altro è e non quello che potrebbe essere. Ogni esperienza, sia pur minima, in questo senso, ha come risultato lo zero più assoluto. Con esattezza ci soccorre l’antica intuizione di Eraclito (Frammento 41 [fine VI sec. a.C.]): «Un’unica cosa è saggezza, intendere come il tutto sia governato attraverso tutto».

Più pertinente, la differenza prodotta dall’intermediazione culturale. L’interpretazione della realtà. L’azione dell’intelligenza sul dato di fatto, della fantasia e del sentimento sulla pretesa “verità” del contesto oggettivo. Un’invenzione, insomma, ma almeno concretamente plausibile, quindi identificabile, sia pure a tentoni.

La differenza in base alla quale rimettiamo in valore l’altro, e che cerchiamo a tutti i costi di difendere, è quindi un nostro prodotto, l’“ho indagato me stesso” di Eraclito, cioè un riflesso colto e contorto della nostra individualità, intendendo quest’ultima nella estrema complessità del suo essere composto all’interno del quale elementi contrastanti denunciano la propria comune appartenenza (Zugehörigkeit). E questa comunanza è la situazione personale che anticipa l’inevitabile situazione comune, la quale ultima può essere anche vissuta come una prigione, ma non per questo può essere eliminata soltanto con un pio atto della volontà.

Siamo quindi noi che ci concretizziamo nell’azione vitale che ci contraddistingue, calandoci pienamente nella nostra propria vita, subendola, a volte, trasformandola in rarissimi casi, interpretandola più spesso e più malaccortamente di quanto non si creda. Senza questo continuo processo di deformazione, senza quello che Eraclito chiamava “Armonia di tensioni contrastanti come nell’arco e nella lira”, l’individuo non esisterebbe, senza questa continua produzione di aggiunte esemplari l’individuo resterebbe chiuso nella sua vacua insignificanza. Purtroppo ci sono le considerazioni scolastiche – e l’individualismo come ogni altra ideologia ha la sua “scuola” – che impongono di ragionare in tal modo e non in tal altro, facendo venire fuori una considerazione di officina, dove discepoli minuscoli si travagliano l’anima sui grandi cadaveri dei loro maestri. Cacofonie.

L’individuo non coglie la realtà che a partire da se stesso, per cui riflettendo sopra quanto sta attorno al proprio essere individuale vi trasferisce non solo le proprie possibilità di comprensione, ma anche le proprie paure. Ne deriva che sarebbe inutile andare alla ricerca di una differenza oggettivamente fissata per sempre. Questa è oggettivata nella misura in cui riesce a inserirsi nell’insieme costituito dalla situazione che ospita anche l’individuo ideatore della differenza.

Da qui la grande difficoltà della scoperta, della ricerca. Ogni superficialità tassonomica si tradisce subito come ridicola farsa. Al contrario, l’illusione, l’artificio, la finzione sono strumenti utilissimi per l’apprendistato intellettuale necessario alla ricerca della differenza. La verità non ci comunica altro che una muta esistenza catalogabile, riconducibile a una spenta identità. Scavando al di sotto di questa verità, ripercorrendo itinerari sempre più interdetti, riusciamo infine a scoprire differenze reali che prima ci sfuggivano. E si tratta delle nostre differenze, costituite, direi quasi impiantate, nell’altro.

Ma è possibile una ricerca delle differenze? In questi termini non ha senso parlare di ricerca delle differenze. Queste, difatti, se stanate individualmente in quanto tali, appaiono solo elenchi privi di vita, ossa scarnificate sul tavolo anatomico dell’oggettiva verità, esercitazioni tassonomiche. Nessuna ricerca sicura di sé raggiunge il territorio della diversità reale, anzi prima o poi smarrisce la differenza e finisce per sigillare la compiutezza ideale del catalogo. Occorre lo stimolo di un progetto perduto, il rimpianto di qualcosa che si sarebbe potuto trovare e non si è trovato, in innumerevoli ricerche, la somma di tutti i fallimenti del passato, i mille e mille rivoli prosciugati di un’alluvione che fu e che non siamo sicuri di riuscire a riprodurre. Non un percorso circoscritto, segnato da limiti precisi, dal mio al tuo, dialogica tragicommedia ormai suonata in tutte le salse.

Al di là dello schematismo aristotelico che considera identici il toccare e la sensazione, anche nella stessa logica originale, su cui si sono andati adeguando tutti gli altri tentativi di organizzare il pensiero umano, eccettuato quello di Hegel, si ritrova la funzione dell’intuizione immediata, che apre prospettive diverse a qualsiasi teoria della conoscenza che non si faccia schematismo a se stessa. In questo modo, perfino Aristotele, lontanissimo dal dare spazio a concessioni del genere, si affaccia sul terreno parmenideo, dove l’essere, immaginato secondo l’antico insegnamento delle follie dionisiache come una sfera, è qualcosa che sfugge irrimediabilmente alla rappresentazione. L’indagine individualista finisce quindi per assumere una connotazione assolutamente nuova. La riflessione non si limita a catalogare quello che è conosciuto, ma pretende illuminare quello che si ritrae, che assume una maschera e gioca come un fanciullo.

La differenza pura e semplice è un ideale che non ci può affascinare. La natura la produce proprio per riaffermare l’assenza di quella caratteristica esclusivamente umana che permette di identificare la differenza reale. Ogni cellula è diversa dall’altra, ma proprio per questo non ha senso parlare della differenza di una cellula con l’altra. La possibilità di una vera e propria differenza nasce soltanto dopo che si sono individuate delle costanti, delle uniformità, non proprio assolute, questo è vero, che di assolutamente identico non c’è niente, ma sufficientemente in grado di fornire orientamenti e progettualità. Questo è il punto essenziale del discorso che sto facendo.

L’individuo che non è capace di cogliere queste costanti non sa su cosa fondare la propria assoluta individualità, non ha modo di capire l’unicità, la quale finisce per sfuggirgli nell’ugualmente cangiante molteplicità del reale. In questo modo, s’immagina di vivere in una struttura stabile, culturalmente definita, insomma in quello che una volta si chiamava una “civiltà matura”. Una civiltà dove il rapporto tra la norma e la fisicità della natura propone alla ragione una sua normatività differente, quella che, insistendo sulla superiorità della natura rispetto alla ragione stessa, riconduce quest’ultima all’ovvietà del reale, al non attendersi mai nulla di veramente “nuovo”, di sconvolgente, essendoci noi tutti tratti indietro, finalmente chiusi in una posizione gerarchica e in una presupposta funzione essenziale.

Il segreto di Stirner è proprio nel rifiuto di tutto questo, accompagnato però da un fondo sufficientemente uniforme su cui si basa l’unico, e questa uniformità non la si coglie solo nell’aspirazione all’unione degli egoisti, ma proprio nel giovane sorriso del fanciullo, nell’ambito dissacrante dell’individuo e della sua assoluta, e fondata, pretesa a godere di se stesso, senza limiti e senza scopi posti al di fuori. Stirner non propone un ritorno alla natura, che allora sarebbe stato un ripropositore più o meno hegelianizzato di Jean-Jacques Rousseau. Egli sottintende la natura, e la oltrepassa, e fa ciò proprio perché non intende tenere conto delle differenze cosiddette oggettive che la natura ineluttabilmente pone sotto gli occhi di tutti. Il suo è un approfondimento colto, una deformazione programmata e interessante dei dati della realtà, l’opera che produce la costituzione di un mondo artificiale, in cui le condizioni della vita sono determinate dalla capacità del singolo di aprire possibilità, non semplicemente da un vegetare senza sforzi e senza intenzioni. L’arte dell’individualista consiste nel ricondurre la vita, dalla sua prorompente differenziazione, assolutamente priva di significati, all’interno di un quadro significativo di uniformità, dove leggere le proprie differenze e quelle degli altri, ma non per annullare ogni ulteriore alterazione, anzi proponendo via via sempre maggiori e continue deformazioni.

Il modello dell’individuo stirneriano è proiettato verso qualcosa di inesistente, non in una mitica società del passato, selvaggia a volontà. E questa assenza permette di riconfermare quanto stiamo dicendo, nessuna intenzione di ricercare (e ancor meno difendere o garantire) differenze, ma al contrario ricerca di uniformità. Dopo tutto, lo stirnerismo ha le sue regole, discutibili se vogliamo, ma non per questo meno rigide. E il suo grande interesse, almeno per me, è sempre stato proprio nell’impossibile esistenza del mondo esemplare che prospetta, impossibilità che apre orizzonti all’azione, cioè a tutti quei tentativi di trasformazione del mondo in cui viviamo che guardano verso quel modello spesso senza nemmeno capirlo fino in fondo. L’individualismo stirneriano, con tutti i suoi appelli datati, e qualche volta fuorvianti, è una geniale menzogna, una finzione più vera delle tragiche verità che hanno avvolto le realizzazioni storiche delle cosiddette società liberate. Al suo cospetto, la verità distillata dalle idee dominanti è un riflesso ignobile e malsano, espediente empirico per sostenere lo scettro e la tiara. E del mascheramento di fronte a una conoscenza troppo dolorosamente reale parlerà Nietzsche: «[...] und bisweilen ist die Narrheit selbst die Maske für ein unseliges allzugewisses Wissen». («[…] e talvolta la follia stessa è la maschera per un sapere infelice troppo certo». Al di là del bene e del male [1886], in Opere complete, tr. it., VI, II, Milano 1976, p. 194).

Lavorando in modo sotterraneo (quindi in modo tutt’altro che volontariamente plausibile) l’individuo, in un cammino lento e tortuoso, attraverso mille penosi tentativi, a tentoni, in maniera sorda e anonima, ritaglia quei piccoli pezzi di vita che valgono veramente la pena di essere vissuti. Il suggerimento stirneriano è quello di estendere questo processo, via via, a pezzi sempre più ampi, e poi all’intera realtà sociale. Personalmente non credo a questo processo di approssimazioni successive, e l’esperienza di questi ultimi cento anni è dalla parte della mia sfiducia. Occorrono altri metodi per intervenire in modo rivoluzionario nella realtà, ma non si tratta di metodi che si escludono a vicenda. E questo è chiaramente un altro discorso.

La ricerca dell’affinità. Tutto Stirner sarebbe privo di senso, o almeno privo d’importanza per noi, se si racchiudesse nell’illusione di una semplice ricerca della differenza, della propria come di quella degli altri. La sua grande importanza, costante nel tempo com’è facile constatare, è dovuta proprio all’aspetto complementare, quello della ricerca dell’affinità. Il fatto che Stirner non usi questo termine non conta. Cerchiamo di approfondire il problema.

In che modo la ricerca dell’affinità diventa complementare alla ricerca della differenza? La risposta non è semplice.

Innanzi tutto c’è da dire che nessuna individuazione di differenza è possibile senza una conoscenza approfondita della complessità dell’altro, cioè della sua molteplice possibilità di vita. Non è questione di parità di diritti, non si tratta di concedere all’altro un dialogo che comunque sarebbe ulteriore forma di controllo e dominio. Si tratta, al contrario, e nella sua forma più radicale, di entrare in se stessi, nell’intimo dell’individualità, si tratta di costruire dalle fondamenta quell’individualista che altrimenti resterebbe puro conato retorico. Ora, seguendo l’inizio della riflessione filosofica sulla base di Platone, questo altro appare come quello che è esso stesso se stesso, quello che è esso stesso identico a se stesso. Platone, nel Sofista [dopo il 369 a.C.], discute della distinzione (differenza) tra quiete e moto, e dimostra come la differenza tra questi due momenti della realtà consista nel fatto che separatamente essi sono identici a se stessi e che non sarebbe possibile la loro reciproca comprensione se non si identificasse con sufficiente esattezza proprio questa uniformità persistente.

Non è quindi possibile trovare la propria stessa individualità se tutto quello che a questa individualità appartiene, quello che Stirner chiama la sua proprietà, non sia restituito a se stesso, proprio quello che Platone affermava dicendo: “Ciascuno di essi è esso stesso identico a se stesso”. Dove l’impiego del dativo, come ha notato Heidegger, restituisce ogni cosa a se stessa in se stessa e per se stessa. Ogni proprietà nel senso stirneriano ci è interdetta, riducendoci soltanto a possessori passivi di oggetti che non comprendiamo pur producendoli, se non penetriamo questa differenza e se non abbiamo la capacità di collocare questa differenza nel grande flusso delle uniformità.

Una comunanza di elementi. Noi possiamo formare un tutto, e quindi essere insieme (zusammen) con l’altro, possiamo veramente conoscerlo, e utilizzarlo nel senso stirneriano, soltanto se rifiutiamo di ridurlo a mera oggettualità, a semplice strumento di conforto delle nostre paure. E per fare ciò non dobbiamo (né in fondo possiamo) limitarci a garantire, per lui e per noi stessi, le sue differenze, dobbiamo andare oltre, tratteggiare interventi che ci forniscono la mappa dell’affinità, una conoscenza quanto più dettagliata possibile, che non si realizza mai del tutto ma che comunque, se approfondita, fornisce la base su cui costruire il rapporto con l’altro. Il nostro lavoro è quindi fondato sulla comunanza di elementi e sulla individuazione di quelle parti di differenza che così vengono rilevate e abbandonate nell’appartenenza, quella Zugehörigkeit o, se si vuole, con Heidegger, semplicemente quella Gehörigkeit di cui abbiamo parlato.

Non si devono confondere questi processi conoscitivi con la catalogazione genericamente astratta del particolare e dell’universale, seguendo in questo l’indicazione inesatta di Kant. Qui siamo davanti a un forte procedimento selettivo diretto a formare un tutto organico, strutturato secondo l’elemento comune della conoscenza, non una definizione tassonomica della possibile pluralità di eventi. Aristotele affermava: “la definizione è l’enunciazione dell’essenza”, ma l’atto del definire non è l’applicazione di un principio astratto alla concretezza del reale, la sovrapposizione di una piramide logica, quanto piuttosto la costruzione dei fondamenti della conoscenza, il procedimento, spesso semplice, a volte complesso, con il quale l’altro è esaminato nella prospettiva di individuare possibili affinità, costanti sulle quali costruire qualcosa assieme.

La negazione delle differenze è quindi il procedimento salutare per mezzo del quale queste stesse differenze contribuiscono a definire la realtà e a conoscerla, riflettendosi nell’individualità conoscitiva, accrescendola e rendendola in grado di agire in quanto individuo, al massimo delle sue possibilità. Omnis determinatio est negatio et omnis negatio est determinatio.

Se la permanenza è necessaria, e come tale potrebbe mantenere le pareti della prigione intatte, il cangiamento è soltanto possibile, e come tale modificherebbe all’infinito i confini, ma non potrebbe né superarli, né abolirli. Ma in realtà tra questi due poli non c’è separazione, come accade per tutto quello che esiste. La trascendenza di Platone è soltanto un espediente metodologico, un distacco ordinativo. Giustamente Aristotele l’abolisce introducendo l’“appartenere” così considerando semplicemente probabile la pura possibilità separata dalla necessità e legando i due termini “atto” e “potenza” l’uno all’altro in modo che scorrano uno nell’altro e viceversa, costruendo in questo modo il concetto di divenire.

Non possiamo dividerci nella differenza, non più di quanto possiamo isolarci dal mondo e sognare territori esclusivamente nostri. Per il medesimo motivo le mostruosità del mondo, anche le più estreme e incomprensibili, sono anche le nostre e non ci possono mai risultare del tutto estranee, non possiamo mai isolarle definitivamente e dire che il senso verso cui ci indirizziamo è quello giusto, il senso della storia e del progresso. «Die Wüste wächst – scriverà Nietzsche – weh Dem, der Wüsten birgt». «Il deserto cresce, guai a chi alberga deserti». (Ditirambi di Dioniso [1885-1888], in Opere complete, tr. it., VI, IV, Milano 1983, p. 17).

Cosa significa essere individualisti? Questa domanda finale, che poniamo al termine del nostro intervento, vuole dapprima riflettere brevemente sul senso da dare alla parola “significa”. Spesso non ci poniamo questo problema, ma proprio nell’argomento che ci occupa la riflessione diventa indispensabile. Un modo errato di concepire il “significato” di qualcosa è quello illustrato nel vecchio libro di Charles Kay Ogden e Ivor Armstrong Richards, The Meaning of Meaning [1923], dove il problema è ristretto all’influenza delle parole sul pensiero e quindi sulla cosa pensata. Ancora una volta la lingua tedesca ci viene in aiuto. Significare si dice bedeuten, nel senso di “voler dire”, ed è questo il senso corrente del termine, ma esiste un altra parola con una differente modulazione: heißen, che sottolinea il senso di “chiamare a”, “inviare a”. In effetti, l’essere individualisti significa qualcosa solo nel senso di movimento verso la realtà, non nel senso di uno statico possesso di qualcosa, custodito con minore o maggiore attenzione.

Le formulazioni di principio, e la dichiarazione di individualismo fino a prova contraria resta tale, sono semplici notazioni che non si concretizzano se non quando rinviano a una realtà precisa, e questo rinviare (hinweisen) contiene un significato solo quando può dimostrare (beweisen) l’effettiva conquista della propria autonomia individuale. In questo modo l’atto significante è la vera e unica differenza, la proprietà da usare e non da custodire, anzi da spendere al massimo, da bruciare e quindi da vivere. Così Nietzsche: «Man muß seine Leidenschaft in Dingen haben, wo sie heute Niemand hat». «Si deve riporre la propria passione nelle cose in cui oggi non la ripone alcuno». (Il Caso Wagner [1888], in Opere complete, tr. it., VI, III, Milano 1975, p. 46). La vita diventa così l’unico movimento che riempie di significato l’individualismo, e non viceversa, l’atto significante si scambia con l’affinità conforme a se stessa e diventa atto verificante, fondamento del principio individualista, che torna comunque a smarrirsi un’altra volta non appena il coinvolgimento individuale viene meno e la paura sorge all’orizzonte.

Niente ci garantisce dall’esterno, meno che mai tutto quello che istituzionalmente si appella alla garanzia. Non siamo garantiti né dalla comunità artificiale che ci ospita, né dall’unità che non possiamo non cogliere nel processo conoscitivo dell’altro, quel zusammen di cui abbiamo parlato. Ma non siamo neanche garantiti dal dichiararci individualisti. Noi non apparteniamo a noi stessi se non giocandoci tutte le volte che ciò si rende possibile (e quindi anche necessario). Se ci ritraiamo, se ci tiriamo indietro (sognando di “chiamarci fuori”), ci sperdiamo nell’esteriorità che ci ospita come una prigione, con regolamenti e orari, numeri e riconoscimenti. Solo così possiamo appartenerci e, partendo da questa condizione indiscussamente privilegiata, da questo gehören in movimento, possiamo costruire l’unità del mondo che ci circonda, la nostra unità significativa, quel zusammen che ha fatto cadere le differenze e così, su queste ultime, costruire il processo di affinità.

Il possesso di noi stessi, in fondo la vera Eigenheit, la nostra peculiarità, la vera “proprietà” di cui parla Stirner ci deve appartenere (ancora una volta gehören), e ciò può accadere dopo che noi l’abbiamo condotto all’unità con noi stessi, al di là di qualsiasi differenza possibile, e solo dopo che lo abbiamo trasferito (übereignet) in noi, dopo che ce ne siamo impossessati. E allora, nell’ambito di questa nuova unità, la molteplicità delle differenze ci parla, assume significato nuovo per noi, e noi ci poniamo in ascolto, e non è trascurabile notare che in tedesco gehören deriva proprio da hören, che vuol dire ascoltare.

L’individualista abita una radura luminosa, non ha paura del buio. Non ha paura di niente. Condizione molto faticosa questa, che non tutti riescono a sopportare. La libertà brucia molto velocemente, bisognerebbe parlare (e scrivere) di meno.«Schreibt man nicht gerade Bücher, um zu verbergen, was man bei sich birgt?». («Non si scrivono forse libri al preciso scopo di nascondere quel che si custodisce dentro di sé?». Al di là del bene e del male. op. cit., p. 201).

[Relazione pubblicata in Individuo e insurrezione. Stirner e le culture della rivolta, Atti del Convegno promosso dalla Libera Associazione di Studi Anarchici (Firenze 12-13 dicembre 1992), Firenze 1993, pp. 157-171. Pubblicato anche in Alfredo M. Bonanno, Teoria dell’individuo. Stirner e il pensiero selvaggio, terza ed., Trieste 2012, pp. 123-148]

Questo sito, oltre a informare i compagni sulle pubblicazioni delle Edizioni Anarchismo, archivia in formato elettronico, quando possibile, i testi delle varie collane.

L’accesso ai testi è totalmente libero e gratuito, le donazioni sono ben accette e servono a finanziare le attività della casa editrice.