“Negazine” n. 2 / 2018

Editoriale

Il secondo numero di una rivista come questa è, per noi, un gran successo. Non solo siamo contenti, il che sarebbe ovvio, ma siamo anche un poco meravigliati. Non ci facevamo illusioni e non ce ne facciamo neanche adesso. L’elenco delle questioni a noi incomprensibili, contenuto nell’articolo “E ora?” (“Negazine” n. 1, pp. 57-58) permane ancora valido, anche se abbiamo, qui, cercato di dare alcune risposte. Non che queste risposte non siano, in se stesse, soddisfacenti, è che man mano che avanzavamo nella stesura di esse ci accorgevamo che si aprivano altri dubbi, ancora più complessi e numerosi delle risposte che riuscivamo a dare alle questioni in gioco.

Gli strumenti impiegati nell’approfondimento, in fondo i soliti che abbiamo più volte discusso con tanti compagni in diversi luoghi, in occasione di incontri di vario genere, si sono rivelati portatori di altri dubbi, emersi nel corso della penetrazione stessa all’interno di certi problemi. Per fare un solo esempio, ci era stato chiesto, in modi più o meno espliciti, perché in quel nostro primo numero non veniva mai usata la parola “Stato”, pur trattando di argomenti che riguardavano, nella terminologia corrente di tutti i compagni, problemi di organizzazione sociale e rivoluzionaria.

Lontano dalle codificazioni. In questo disperato tentativo forse ne abbiamo costruito altre, altrettanto abbarbicate e inestricabili. La vita che realizziamo nel mondo è ricca di duplicità, cioè non possiamo non accorgerci delle apparenze che manipoliamo, dei ruoli che siamo costretti a giocare. Molti vivono e allevano in loro questa tabe e sono quindi esseri doppi, giani che in qualunque momento possono girare l’altro lato della maschera. Per fare questo hanno bisogno di nascondere il loro vero volto, che non appartiene a nessuno dei ruoli che sono chiamati a recitare. Eppure anche loro hanno dentro una inquieta consapevolezza dell’assenza e, in fondo, non sono contenti, ed è così che quasi sempre scaricano sugli altri la propria attenzione e le proprie disillusioni. Non solo la felicità non li conosce, ma neanche li sfiora. I possessi che conseguiranno, alla fine, davanti alla morte, non potranno costituire il condensato di una vita convulsa veramente vissuta, e si accorgeranno di avere inseguito fantasmi di ogni genere, pietosi rifacimenti della realtà.

Tagliano la vita a metà, questo vogliono intendere, perché verrebbero spazzati via dalla consapevolezza dell’unità, troppo forte per loro. La grazia della danza, che sembra coglierli in certi momenti, si accompagna costantemente alla paura dello sfinimento. Non è possibile nessuna armonia formale. Vivo nell’attesa di sentire crescere dentro di me la rara felicità di un momento di abbandono. Un fiore si schiude all’alba e così la mia intenzione si lascia cogliere, appunto come un fiore. Lentamente mi trascino seguendo la linea immaginaria di minore esposizione, sono un serpente che esce dal mare. Povero Laocoonte, non ha possibilità di scamparla.

Un duplice versante. Da un lato la derealizzazione, che cerchiamo di capire fino in fondo, in tutti i suoi aspetti di copertura, di svuotamento, di appiattimento, di sovrapposizione e tutto il resto. Dall’altro lato la tecnica, nelle sue svariate forme in continua condizione di collasso, di conquiste reciproche, di distruzione dell’avversario, di affermazione di sé.

C’è qualcosa di inaccettabile nella concezione cattiva della realtà, quella che si scontra con la parallela concezione che la vuole migliorabile, sia pure con progressivi aggiustamenti. Se quest’ultima è destinata a restare delusa, come peraltro la prima, ha almeno dalla sua l’ipotesi che a poco a poco la logica dominante può migliorare i rapporti di convivenza, non solo l’astratto accumulo delle conoscenze. La prima ipotesi nega questa logica e giudica l’acquisizione buona per se stessa, in qualunque modo avvenga, costi quel che costi. Palese la condanna morale contro questa alternativa. Ma chi pronuncia questa condanna? Chi fa il moralista? Il progressivismo di maniera fu sostenuto da filosofi che nel Settecento investivano i loro averi nella tratta degli schiavi. Il pedagogista Rousseau fece morire i suoi figli negli orfanotrofi. Non è possibile volere migliorare le cose senza rischio, senza mettersi in gioco, questo è il pensiero dei benpensanti con i beni al sole, con la roba da difendere, che non sono reazionari in assoluto, ma scelgono la via di un accordo e di una progressione, chimerica ma meno pericolosa. La morale non è una costruzione collettiva, si modifica e dilaga in questo modo soltanto nella versione bacata del produttivismo, ma allora è un’epidemia malvagia non un ideale rispettabile, sia pure irrealizzabile.

E noi, in ogni caso, non siamo moralisti.

La redazione

aprile 2018

Derealizzazione

Se la tecnologia comprende tutte le tecniche, l’una contro l’altra armate, se l’economia regge queste tecniche sia nell’appiattimento del processo tecnologico sia nel pieno dello scontro tecnico, se i due intendimenti economici, il micro e il macro, sono ormai quasi del tutto ripartiti nel mondo della tecnica (da derealizzare) e quello della tecnologia (che derealizza), il processo nel suo insieme non ha alcun senso. Almeno non lo ha per chi continua a guardare il mondo come una realtà contro cui lottare per garantire, in un futuro più o meno lontano, la nascita per gradi, di una società via via migliore.

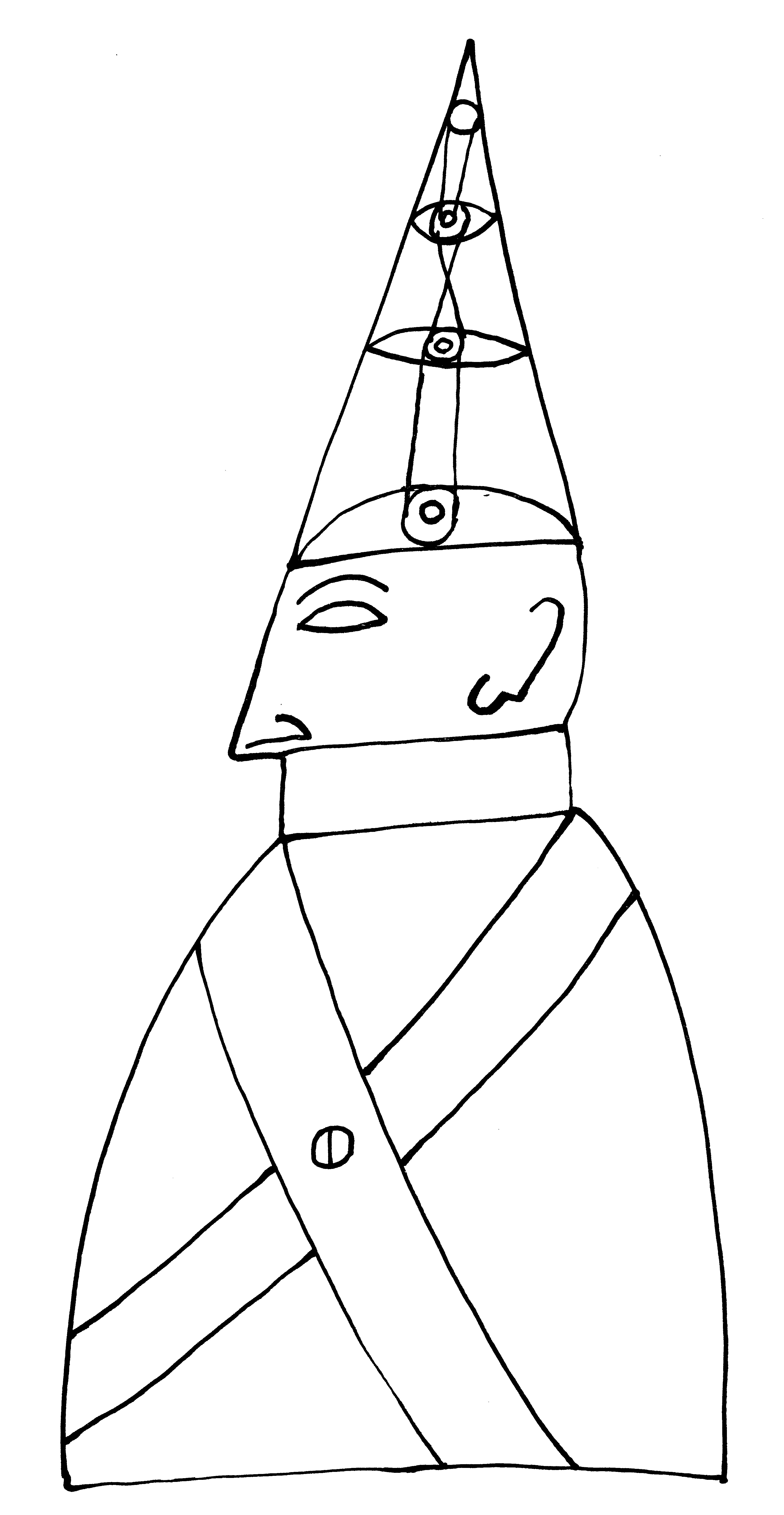

Lo yogi itifallico rappresenta insieme la sessualità e la castità. Che questa strada sia colma di pericoli, è inutile negarlo. Sempre nelle zone di confine l’autorità della legge si allenta. Ma perché questo dovrebbe metterci paura? Passato e presente sono in atto, per interne relazioni, nel movimento complessivo della realtà. La coscienza si rende conto nebulosamente di questo, ma non può costruire la vita di tutti i giorni se non sulle convenzioni del campo. Nei geroglifici, scrittura sacra, l’immagine dell’oggetto rappresenta la parola stessa che la designa. Il cuore dell’uomo è rappresentato dall’emblema del vaso. Non si tratta di parlare ex tripode. Niente di tutto ciò. Non è uno scontro di sacralità, nessuno si metta pensiero per questo. Il nostro sforzo è pratico, diretto a trovare la strada verso la trasformazione della realtà, verso l’azione. Solo che questa strada non è diretta, nega il meccanismo superficiale della produzione, ma non lo sostituisce con altre ipotesi altrettanto semplici. Nei riguardi della totalità del reale, la tecnica suona insufficiente, quindi occorre sostituirle un’altra visione della vita per capire la complessità del reale. Platone e lo sciamano androgino. Tutte le volte che si è assillati dalla necessità di dare conto delle proprie scelte, si finisce per declinare verso il tramonto, interrandosi da se stessi. La metafisica è l’aspetto più piatto dell’amore. Io, dall’alto delle mie pretese di combattente irriducibile, avrei il coraggio di ammettere che tutto, nell’infelicemente tragica realtà che mi circonda, sempre di più incomprensibile nel velo delle uniformità dovute all’appiattimento, riesca a mantenere un senso leggibile, diciamo se non direttamente, almeno decodificabile dopo l’esproprio di determinati mezzi culturali? Bisogna pure ammettere che questa speranza ha dell’inverosimile. Non ricorda forse il mito platonico della caverna?

Fra le tante cose che si potrebbero dire nel tentativo di spiegarla, la derealizzazione è un processo di estenuazione e di agonia del mondo prodotto dalla tecnica. Se la nostra storia umana, nel senso più ampio del termine, quindi misurabile a millenni e non a decenni, ci ha fatto vedere, costruendolo sui massacri e sulle guerre, un panorama che inorridisce tutti appena vi pongono mente, se non c’è periodo di questa storia che non sia stato impastato con le lacrime e con il sangue di milioni di poveri disgraziati morti per rendere possibile l’illusione del potere e del dominio, dovremmo vergognarci del nostro stesso proclamarci, spesso con orgoglio ingiustificato, “essere umani”. Eppure nel fondo di ognuno di noi c’è il senso di una superiorità di cui la nostra specie non si è, finora, dimostrata degna, ma che sappiamo sussiste, forse sommersa e quasi dissolta dalla nostra cannibalesca ferocia. Ed è su questa fiducia che poggiamo i piedi quando sogniamo un mondo diverso, prodotto, sia pure progressivamente, da una evoluzione rivoluzionaria, capace di trasformazioni tali da cancellare quell’idiota pretesa di continuare a uccidere nella più atroce attività che l’uomo ha deciso di esercitare: la guerra. Dallo sviluppo della tecnologia, e quindi della derealizzazione che ne consegue, ci rendiamo conto che sembrerebbe possibile un diverso destino dell’insieme delle tecniche, una sorta di liquefazione capace di dare vita ad un mondo annebbiato in una spossante fluidità, capace di assorbire tutte le nostre attenzioni, ormai ridotte al minimo da un movimento di appiattimento e svuotamento della sostanza culturale che, pur in mezzo alla ferocia e ai massacri, persisteva nel suo affacciarsi orgoglioso, quasi a volere lottare, impotente, contro l’idiozia e l’ignoranza dei muscoli guerrieri.

La copertura del reale, la sua privazione di significato, l’azzeramento di ogni punto di congiunzione conosciuto, vuol dire assenza di criterio? In tutta coscienza si tratta di una questione di gusto. Niente può essere estremo fino in fondo. Vi è sempre una base di recupero. E questo è importante, se si pensa che l’ordine è in rapporto con i diversi modi di intendere questa differenza, nella ripetitività, nella modificazione, nel compromesso. Dal buio di un affievolimento, si arriva al buio di un altro affievolimento, ai due lati non c’è l’assenza, ma tutta una diversa presenza, e così dappertutto. Ogni presenza è quindi modificazione fin dall’inizio, senza che si possano immaginare identificazioni assolute o cambiamenti assoluti. In tutte le relazioni c’è la presenza della totalità. E questa è una disciplina sovvertitrice dell’ordine che è stato sempre un qualcosa di imposto qui e voluto altrove.

Il massimo allontanamento è condizione primaria per il processo di avvicinamento successivo, allo stesso modo in cui l’estrema rarefazione dell’artificio corrisponde sempre a un anelito della naturalità, bloccato dai limiti delle possibilità umane. Con questo non voglio sostenere un vuoto panteismo naturalista. La riscoperta della realtà, nell’intreccio dei processi di avvicinamento, è faccenda rischiosa, anche se poi si dovesse scoprire che questo fantastico viaggio non è altro che un vuoto della immaginazione, un’ulteriore e raffinata ambiguità consolatoria. Le simmetrie sono sempre puntigliose. Per cui, seguendo Gadda, la tremenda serietà del referto sbandisce a priori le meravigliose ambiguità di ogni umana cognizione.

Anche il rifiuto, l’accettato ritorno all’ordine, porta una piccola pietra alla costruzione del drammatico evento. Rifiutando si suggella l’artificio ma, nello stesso momento, si tracciano i confini della paura. L’innominabile viene nominato, reso accessibile all’annientamento. Solo che il rifiuto è parola, quindi gioco e inganno, contesto di colpevolezza. Non si presenta mai intatto nello statuto della tecnica, rincorre se stesso nell’assennatezza del dire, ma non cancella il gioco del dolore. L’assolutamente estraneo è adesso parte intima di noi stessi che si agita nel chiuso della realtà. Dicendone lo neghiamo, anche specificandolo, ammettendolo come parte di noi stessi. Nel doverne parlare sta l’evento tragico, la legge che produce inevitabilmente l’oggetto, l’agone con noi stessi, il muto dialogo diretto a preservare dalla distruzione, anche quando fissa limiti e affievolimenti. L’agitarsi dell’inquietudine all’interno delle regole immediate non ammette specificazione, se non come promessa di passaggio verso la costruzione tecnica, l’accumulo del fare bastevole a se stesso. Ma questo programma di avventure inenarrabili si deve costantemente riformulare, niente è deciso una volta per tutte, la virtù delle grandi battaglie scivola via come olio di fronte al capriccioso ripresentarsi dell’identità mai doma. Anzi, essere coerenti conduce alla perfezione del meccanismo accumulativo, una sorta di giuramento senza formula sacramentale, ma non per questo meno impegnativo.

La realtà fa affiorare tutto alla ribalta del dicibile, continuamente, dove tutto deve corrispondere, e corrisponde nel fare, con le regole e i protocolli. Non c’è niente che non sia oggetto, anche la maschera e la trappola nascono oggetti, occasioni deformative, ma in quanto tali destinati a uno scopo, quindi oggetti. Per derealizzarsi fino in fondo ne occorre di paura e desolazione. La spoliazione progressiva non arriva mai del tutto alla natura di un nocciolo originario. Dietro ogni sembianza ne sta un’altra e così via. La coerenza non può nascondere la paura dell’assenza di regole. Ogni artificio strozza l’idea stessa dell’assolutamente altro. Spezzare il cerchio della propria uniformità al giuramento romperebbe l’inganno e aprirebbe, ma il costo appare sempre più elevato del ricavo. La rispondenza agli accordi è materiale di consumo, quindi, munito di prezzo, si aggira per il mondo in cerca di acquirenti. Il pudore nei confronti di sé rivela il proprio fondo di virginale paura, ed è violenta repressione di ogni intenzione altra. Il desiderio inquieto va alla deriva, non ammette corrispondenze o appuntamenti agli angoli delle strade. Può esserci e può non esserci. Nessuna probabilità che si possa preventivamente calcolare, nessun ritmo da seguire con facilità. Errare alla ricerca di qualcosa che non conosco, ecco quello che mi sembra stia davanti a me, una meta che non è meta, uno scopo senza scopo, una coerenza che non possiede corrispondenze. Non so ciò che è giusto, e proprio per questo cerco il giusto. Cercandolo col metodo del rapporto coerente tra mezzi e fini, posso trovarlo ma non appena lo serro fra le mani e lo interrogo, mi accorgo con orrore d’avere davanti un cadavere in decomposizione. Dovrei lasciarmi sedurre da rigagnoli passeggeri, non guardare scorrere impassibile il grande fiume della vita. Ma per fare questo dovrei essere senza ritegno, un grosso uomo invecchiato che si guarda danzare nel corpo agile di una ragazzina. Che farmene dell’orrore e della paura? E del rispetto degli altri? Potrei riuscire a mettere giù la testa dell’inquietudine. Sono coraggioso a sufficienza. La volontà agisce con brusche frenate, mette da parte le briciole, va al sodo, propone sigle, assume su di sé la responsabilità dei dettagli, forza l’inquietudine all’ordine, rassoda i molli sbadigli della possibilità o della maschera astuta. Ogni santità da rispettare è bandiera d’un nuovo ordine sacrificale. La santa mano che si alza a colpire il tiranno, l’occhio svelto a individuare le colpe, mentre tutto il resto deve accuratamente salvaguardarsi. Che senso avrebbe se la mano colpisse alla cieca? Dove sarebbe la sua santità? L’ordine del fare si racchiude così su di me, come le onde placide d’un mare ormai tranquillo sul capo del naufrago stanco di nuotare. Ma la funzione della maschera potrebbe essere proprio quella di duplicare questa santità all’infinito, riflettendola nello specchio nitido della convenzione da ossequiare. Dolore e disprezzo le risposte immediate. Anche curiosa meraviglia d’artista negli astanti, tutti naufraghi di lungo corso nei corridoi delle corrispondenze. L’oltrepassamento è lasciarsi andare, non contrastare nemmeno questi indagatori di anime. Il pudore colla gli interstizi dell’azione e nasconde le imperfezioni. Siamo tutti simili nel ritegno che si solleva dall’abisso. Invece lo stimolo inquieto che scuote è incontenibile e regola la mia sventura, non quella degli altri. Maschere nei bordi e nei campi, appese su alberi o poste su rialzi simili ad are, erano ancora spettacoli familiari alla gente dell’epoca imperiale romana. Abitare un diverso pianeta, un luogo sano, dove stringere le labbra per non parlare, per non morire strozzati dalle proprie parole, è impensabile.

Che posso farmene dell’equilibrio che sembra reggere il mondo del di già fatto? Quanti impassibili assassini salgono sul treno ogni mattina per andare in ufficio? La loro violenza è norma e normalità, racchiude il senno del mondo, il senso del tempo. Negli sguardi ciechi che a stento trapassano l’aspetto di chi sta vicino non c’è altro che la paura del cane bastonato, il ricordo della catena e della frusta, il bisogno dello steccato protettivo. Date loro un mandato munito di bollo e vi massacreranno il mondo. Gli orrori dell’equilibrio sono coperti dal pudore, difesi dal ritegno. Spezzare tutto questo significa opporsi, compromettersi nella spudoratezza di una scelta che di per sé non è ancora bastevole, occorre anche dirla questa scelta. Ma chi parla è giocato dalla sua stessa parola, produce ed è prodotto. Per aprire occorre condurre l’immediatezza su sentieri imprevedibili, dove la parola diventa nemica, trappola indiretta, mezzo costretto dal gioco delle parti a sostenere una parte che le parti non hanno pattuito. Dire dell’altro? Ma come è possibile se l’unico oggetto del dire è solo l’immediato archiviarsi della vita?

Il processo tecnologico si contrappone all’insieme delle tecniche, con tutti i loro conflitti, e nello stesso tempo ingloba queste tecniche assistendo il loro sviluppo in modo culturalmente attivo. Che cosa significa questa definizione, che cerchiamo adesso di introdurre, per arrivare ad ulteriori chiarimenti? La crescita e il proliferare delle tecniche ha, in un certo senso, prodotto la civiltà moderna, la quale non è però costituita solo dal fare tecnicamente significativo ma anche dal pensare, che è un fare riflessivo, cioè un fare che comprende anche il pensiero e lo spirito del tempo, così come lo sviluppo stesso della produzione tecnicamente significativa ha prodotto. La cultura, nel senso più ampio possibile, è costituita dal livello di sviluppo delle tecniche ma anche dal livello di approfondimento del pensiero che rende possibile lo sviluppo in questione. La tecnologia è quindi, per fare onore al suo senso etimologico, la tecnica e la riflessione sulla tecnica. Questo insieme ha dato vita ad una abbacinante, ma non troppo, cognizione degli orrori che la tecnica, abbandonata a se stessa, potrebbe produrre, ben al di là dello spettacolo osceno che ha offerto fino a questo momento.

La derealizzazione è pertanto una sorta di estenuazione della cultura, un venire meno del legame burrascoso che c’è stato sempre, e continua a esserci, tra cultura e tecnica, legame talmente intimo da considerare questa distinzione valida fino a un certo punto. Tentando di ridurre le tecniche, cioè la realtà nel suo insieme, ad una allucinazione vaga e forse perfino voluttuosa, la tecnologia cerca di indirizzare il proprio contributo al connubio tra tecnica e cultura verso un abbassamento del secondo termine e quindi verso una riduzione del primo termine alla sola funzione di servizio. Con questo concetto intendiamo la produzione, via via controllata e riportata dentro i limiti strumentali obiettivamente validi per la continuazione dell’esistenza della specie e per la riduzione dei pericoli insiti nella tendenza mortale di quest’ultima verso l’autodistruzione. La realtà è intrisa di un’allucinazione di violenza che rovina anche la sostanza fattiva della tecnica, cioè l’annienta in un rinvio continuo verso il possesso globale, verso la conquista senza confini, non finalmente libera, ma priva di qualcosa da cui distinguersi. Ora, essendo la distinzione la base stessa della conquista, cioè, in termini più esatti, del possesso, ne deriva che la tecnica vuole la distruzione di se stessa, quindi è profondamente contraddittoria. L’aguzzino che dettaglia e realizza questa antinomia del possesso, è la parola, essa dà vita all’allucinazione dell’apparenza e qui condensa la totalità del potere che il possesso conferisce, totalità insoddisfacente che rinvia alla ulteriore conquista, in una fame di morte e distruzione. La crudeltà in questa procedura è solo un dettaglio, una sbavatura. L’apparenza partecipativa di chi soffre, possessore anche lui, formano la regola generale. Tutti veniamo attaccati e violentati, tutti siamo massacratori, anche i violentati e i massacrati, più cresce la coscienza di questo fatto e più la mia critica negativa strappa lembi di carne all’apparenza che mi suggerisce un mondo migliore, sia pure in prospettiva, più io mi chiamo fuori dallo stuolo sterminato dei complici, ma questo non allevia la mia responsabilità, e neppure il profondo senso di colpevolezza che permea la mia permanenza nel mondo.

Il concetto di estenuazione non ha effetti solo sulla cultura ma anche sulla tecnica e questo per molti motivi. Primo, non è possibile una distinzione netta e invalicabile tra questi due aspetti della realtà, secondo, l’autodifesa contro la distruzione che alberga nell’intimo della specie umana non è possibile solo ricorrendo a una opportuna attenuazione della disponibilità culturale come manipolazione dello spirito del tempo, terzo, l’allucinazione culturale renderebbe inutilizzabile la tecnica per come è disponibile oggi perché la logica binaria potrebbe impedire la costruzione di un controllo diretto delle intelligenze, ecc. L’appiattimento in questione, cioè l’estenuazione che possiamo vedere anche oggi in atto, sia pure a livelli non uniformi, una volta completata getterebbe la specie umana in una sorta di trasognamento generalizzato che ci renderebbe capaci di pensare solo in modulazioni precostituite e selezionate in maniera non proprio uniforme ma sufficientemente accettabile, in grado certamente di abbassare il livello di conflittualità producendo quello che molto tempo fa abbiamo chiamato “pace sociale”. Un avvicinamento ad una condizione del genere ci renderebbe sempre più storditi, oppressi da una tenebra insopportabile, nella quale l’accettazione di un contatto diretto e permanente con un modello centralizzato, fondato su di una logica non più binaria ma molteplice, sarebbe possibile.

Che la realtà possa consentire a un meccanismo tecnologico del genere, in grado di andare avanti (non sappiamo quando e fin dove), cioè capace di sottrarle senso, significato, vita, non starebbe a indicare che la sofferenza e il nulla stanno alla base, reggono e giustificano questa realtà che per millenni ci ha ospitato e che abbiamo considerato plasmata dal sangue e dagli orrori, questo è chiaro, ma almeno nell’intenzione di un miglioramento? Pugni di belligeranti impongono scelte apparenti che la forza munisce della facoltà di imporsi, ma non per questo in un luogo del genere si raggruppa una forma di risoluzione, al contrario si mette a nudo l’inconsistenza della tecnica. Il fatto di considerare l’analisi teorica come elemento neutrale lo trasforma in strumento di riduzione dell’uomo a semplice lavoratore, realizzando un perfezionamento dell’alienazione economica che così si fortifica e diventa difficilmente eliminabile. Le tecniche, da parte loro, possono uscire da questa sudditanza di strumento, solo entrando a fare parte del processo storico e quindi adeguandosi a partecipare alla costruzione di una società migliore della presente.

E invece oggi, con colpevole stupore, ci accorgiamo che questo miglioramento di per sé non esiste, che non c’è nessuna intenzione di fornire riduzioni di massacri ma che questi ultimi vanno aumentando dappertutto, e che la bestialità finirà per ridurci a fantasmi idioti. Certo, il cuore riusciamo a farlo battere in petto ancora, pensando possibile la volontà di metterci il coltello tra i denti e di passare all’attacco. Ma fino a quando? Non potrebbe un giorno accadere che questo nostro giovanile entusiasmo venga definitivamente messo a tacere dalle abilità derealizzanti di cui stiamo intravedendo appena il sorgere dell’alea velenosa?

Il bisogno vitale di insorgere per respirare, per trovare spazio di fronte alla pressione tecnologica che ci sta uccidendo (attenzione, non mi riferisco alle tecniche, non facciamo confusione con le parole), non può resistere a lungo, le altre pressioni lo annientano, lo schiacciano e, alla fine, lo uccidono. Più il tormento cresce, più ci si sente vicini all’incomprensione, più sembra assurdo che un meccanismo del genere come quello che veniamo descrivendo, venga lasciato proliferare, più si è vicini al crollo, a meno che non ci si indirizzi verso un decisivo cambiamento di rotta. Una conseguenza del possibile fraintendimento di tutta la chiarificazione dell’esistenza (dove può verificarsi una confusione tra l’esistenza e l’individualità empirica del singolo esserci, o un’identificazione dell’interiorità esistenziale con la mera soggettività) è il timore di vedere, in questo filosofare, il dissolvimento dell’oggettività nella soggettività, la perdita del mondo e di tutta la sua consistente ricchezza, il seppellimento del dover essere e la distruzione delle norme e del loro valore obbligante. Per poter mantenere nella sua verità la chiarificazione filosofica dell’esistenza è necessaria una chiara appropriazione del senso dell’oggettività nella sua verità. Prima di filosofare l’uomo si rivolge in modo aproblematico all’oggettività sussistente, dimenticando se stesso nella propria stabile fissità tecnica, attraverso il filosofare l’oggettività viene messa in questione. Questa riflessione rischia di dissolvere ogni contenuto, perché domandando, fondando e rifiutando, sperimenta la propria forza e la propria abissale profondità o nella forma del nichilismo o nell’arbitrarietà delle domande sofistiche. Lo scopo del filosofare, invece, è di realizzare un nuovo possesso dell’oggettività che consenta di tenerla in sospensione, e all’esistenza di dominarla. In questo modo l’oggettività diventa un mezzo per la manifestazione dell’esistenza che, superata la sua ingenuità, giunge a comprendere anche le forze della distruzione.

Avere a che fare con questa contraddizione radicale tempra o distrugge, non ci sono alternative. Qui si dà per scontato che ci si prepari per il salto, non per l’accettazione supina dell’incredibile acquiescenza. Lo sfacelo della vita “normale” ha qualche cosa di ributtante, ma viene presentato come la sola alternativa possibile, quando non è altro che un inchinarsi davanti al capo incolore e insapore che tutti pretende ricostruirci da cima a fondo, fornendoci prospettive plausibili mentre noi abbiamo scelto, per tempo, l’inverosimile, l’incredibile rovesciamento del mondo in qualcosa di degno di essere vissuto. Non voglio qui prendere il discorso psicoanalitico specifico, in modo particolare quella parte che riguarda le differenze e le tipologie, come pure non mi riguarda la stessa differenza fondamentale tra coscienza e inconscio, ho sempre pensato che si tratta di un tentativo di ricondurre almeno una parte della coscienza all’interno di un meccanismo oggettivo che così poteva venire salvato e considerato un serbatoio cui attingere per dare senso alla coscienza ufficiale, riportando l’inquietudine all’ordine e l’eventuale diversità all’immagine sacrale della tecnica. Se fosse vero che tutto quello che la ragione non può accogliere nella propria sfera, viene rinviato nella sfera dell’inconscio, cioè in quella della irrazionalità, si ammetterebbero alcune cose estremamente gravi. Primo, l’appartenenza del soggetto esclusivamente all’ambito del meccanismo della razionalità, con alcune fughe in un altro territorio che bisogna o correggere derealizzandolo o comunque utilizzare per riconfermare il valore primario del meccanismo razionale. Poi si dovrebbe ammettere che tutto quello che non appartiene alla ragione entra subito in un ambito condannabile, sia individualmente che collettivamente, anche se l’asetticità dello specialista può metterci le mani dentro in quanto questo è, dopo tutto, il suo mestiere, per rimettere le cose a posto e riportare la normalità dove prima era l’isteria e la devianza. Infine, si dovrebbe ammettere un processo puramente formale e oggettivamente sconosciuto, sotterraneo, che si inserisce in quei meccanismi deterministi che devono essere smascherati non solo per le conseguenze negative che possono continuare ad avere anche oggi, e non solo nell’ambito della psicoanalisi, ma anche perché capaci soltanto di alimentare una ricerca basata sul sospetto e non sulla totalità delle relazioni possibili. È infatti evidente, a me sembra, che non si può parlare di meccanismo oggettivo partendo dal punto di vista dell’insieme delle tecniche.

Perché limitarsi al semplice lamento di quanto sono cattivi gli esseri umani? Lo sappiamo da tempo che le ingloriose fasciature della religione, di qualsiasi religione, non facevano altro che nascondere la piaga putrescente che stava sotto. Guardiamo in faccia la realtà. Essa è più brutta di quello che pensavamo, l’agonia che l’abita non riesce né a farla morire una volta per tutte, né a portarla a guarigione. Non c’è niente che si possa “aggiustare”, bisogna andare oltre, e questo è possibile solo uccidendo l’antico uomo che l’abita ancora, da signore, e dando spazio all’uomo nuovo che la tecnologia cerca in tutti i modi di non fare venire alla luce. Non si possono cancellare l’ipocrisia, l’irriconoscenza, la spietatezza e il desiderio di uccidere, così come non si possono cancellare d’un colpo i massacri e le guerre, tutto ciò è troppo connaturato alle fibre più intime di questa straordinaria bestia che è l’uomo.

La ricerca dell’azione è un gesto straordinariamente “altro”, non appartiene all’ortodossia del fare, per questo potrebbe salvare il mondo proponendo una vita assolutamente diversa. Non quella di un impossibile pacifismo che ha dimostrato in tante occasioni i suoi limiti e la sua ipocrisia, ma attaccando proprio quel processo di appiattimento di cui veniamo discutendo in queste pagine. Lo scopo del conoscere non è la qualità. Posso volere fortemente costruire l’immane vastità della mia conoscenza e restare estraneo per sempre all’assenza che dormicchia accanto a me. Le mie sono parzialità utili, quindi hanno uno scopo che le alimenta e sospinge alla loro produzione, l’irraggiungibile diversità no, non è utile e non si muove a seconda dei miei desideri da mollusco. L’altro, assolutamente diverso, dorme i suoi sogni nel silenzio della desolazione e non ha bisogno di nulla. Essendo l’uno che è, meno che mai ha bisogno di me. La mia forza fattiva non può costringere la qualità al suo servizio, e nemmeno il contrario senza un mio abbandono, un mio cedere alla possibilità offertami dal destino di essere intuito e di intuire l’esistenza altra, quella che vivo nel fare come assenza. Non posso porre con la volontà come fine del mio fare il suo oltrepassamento, c’è l’ostacolo stesso del volere che me lo impedisce. Devo costruire un labirinto per superare questo ostacolo e trovarmi sull’apertura inconsapevolmente. La mia volontà è forte, ma può essere aggirata, è questa la grande ipotesi di cui conosco solo i primi passi. L’inesprimibile espresso in parole non è l’assoluta assenza finalmente svelata, ma è un vaneggiamento privo di concretezza, oppure, molto più realisticamente, una rammemorazione dell’uno e dell’esperienza che di quest’ultimo ho potuto avere. Improvvisamente, nonostante tutti gli appiattimenti che man mano vado subendo, mi rendo conto che oltre la derealizzazione rimane qualcosa di concreto, di reale, e di questo qualcosa me ne faccio scudo per andare verso la libertà. Parlo così di ciò di cui non posso parlare e vedo ciò che non posso vedere, contorni e balbettii, senz’altro, ma sono sempre qualcosa in più del semplice apparire a cui in fondo si riduce il mondo delle regole che uccidono. Solo con un coinvolgimento del tutto nuovo potrò avere esperienza diversa da quello che ho detto di indicibile, cogliendone la natura altra e l’essenza qualitativa, cioè la tensione che mi dà notizie sulla intensificazione in corso della qualità. E così via. Il movimento diverso che si realizza con lo sforzo oltrepassante è tutto qui. L’incompatibilità dell’uno che è col mondo da me creato è un’altra creazione della mia fantasia limitante, se non fosse così l’uno non sarebbe quello che è. Il problema consiste nel ritrarmi di fronte alla sconvolgente possibilità che anche io possa diventare quello che sono. Il vestigio di Bruno è il mio residuo, lo specchio, sempre suo, sono i miei occasionali interstizi, i miei destini irripetibili.

Qui si enuncia una triste realtà riguardante la cattiveria dell’uomo. Essendo anche produzione il dire, nella sua espressione rammemorante si differenzia dalla propria impossibilità di produrre, cioè esso resta parola ma non ha una posizione nel processo produttivo, non dà vita a oggetti oggettualmente definiti dalla tecnica, c’è in questa rete di parole una non percezione che porta lontano dalla percezione e dai suoi orientamenti. La costruzione fantastica che ne viene fuori utilizza una parte del materiale da costruzione, ma lascia l’altra parte, l’interrogatorio dell’agito non è diretto dalla parola al silenzio, ma dal silenzio alla parola. Il mondo desolato della scomparsa del reale comincia a parlare, ma il relazionarsi non è correlato dalle corrispondenze che conosciamo da sempre, molti aspetti sfuggono e concorrono alla disindividuazione del messaggio che è in arrivo dal destino.

“Negazine” ha, fin dalla sua prima pagina, l’anelito assoluto verso lo sconvolgimento di ogni acquiescenza, di ogni acconsentimento a pratiche di morte e di adeguamento. Non è la “dimensione” dell’attacco contro il nemico quella che conta, non è l’eclatante gesto che impressiona i belanti sopiti sotto la sferza, ma la coscienza di andare contro ciò che produce l’assopimento, ciò che ci appiattisce e uccide per semplice inerzia, abitudine, debolezza e tutta la merda di questo tipo che sta per soffocare il mondo.

AMB

aprile 2018

Intensità derealizzante

Il processo della tecnologia, come abbiamo visto, ha una sua estensione di copertura che non è facile individuare. In fondo, l’obiettivo principale da colpire, il destinatario privilegiato, è l’uomo, e ci potremmo guardare allo specchio e chiederci in che condizione di sudditanza siamo ridotti. È il dramma più importante della storia, di un decorso ormai svuotato di contenuti significativi, condizione essenziale per sopportare la situazione contestualmente ininterrotta di massacri e violenze di ogni genere.

Sono molti i livelli di estensione del processo di appiattimento che abbiamo definito derealizzante, il suo stesso movimento consente di tenere conto con una certa approssimazione di una valutazione oggettuale senza gravi compromessi per il senso di quello che veniamo dicendo. Ma, l’intensità del fenomeno è altra cosa. L’intensità della derealizzazione rispecchia in senso negativo il processo tecnico che sta sotto, anche se non può riprodurlo del tutto a modo suo, cioè modificarlo in tempi brevi. Non è un semplice specchio, una ripetizione passiva, perché è essa stessa azione trasformativa, ma non è pienamente la vecchia realtà semplicemente nascosta a se stessa. Resta una distanza di salvaguardia che è coperta dall’intuizione e dall’oltrepassamento. Avanziamo nella desolazione ma non siamo la desolazione stessa, anche se la solitudine ci prende alla gola. Ora non dipendiamo più da un processo che cattura e domina, l’intensificazione non fornisce regole ma propone un viaggio che possiamo anche rifiutare, per quanto non lo si rifiuti mai per la sua incomprensibilità, sebbene solo per paura. Più questo momento intensificativo si fa violento e più la nostra azione riceve impulso dalla trasformazione della realtà, più l’audacia taglia i ponti con le remore nei limiti della logica di ogni genere e anche l’uno non è più sottoposto alle pretese comprensive della logica. Cominciamo a balbettare. Spostiamo continuamente un orizzonte prefissato al viaggio e alla fine lo eliminiamo. Anche se non accetteremo mai il salto definitivo, salto senza ritorno, non aspetteremo che sia l’intensificazione qualitativa a fornirci un’indicazione, saremo noi stessi la nostra azione.

La ricerca dell’intensità nella derealizzazione getta una luce obliqua sulla grande messa in scena del mondo che sta alla base della tecnologia. La stessa frenesia che assicura i rapporti produttivi giustifica i fallimenti della comprensione, li spiega e li allontana dalle residue illusioni. Più si avanza nella riflessione e più si ha modo di capire quanto poco radicato possa essere il convincimento di un giovane ribelle, bastevole a volte a fargli buttare tutto per aria, e come la sua piena età adulta, l’attenuazione del suo vigore lo portino verso l’accettazione del possesso. La vecchiaia porta con sé la debolezza e la paura, e non è certo qua che si possono trovare punti di appoggio per ribellarsi. E allora, io? Non lo so, di certo non mi è facile capire perché il demone continua a ruggire dentro di me contro ogni ragionevole aspettativa di quiete. L’indefinito e l’irraggiungibile occupano ancora i miei pensieri, l’azione mi fa battere il cuore ancora come una volta, i disagi del viaggio incredibile sono ancora gli obiettivi dove volgo la prua, mentre mantengo i miei sottili pensieri. Non ho nostalgia per l’acquiescenza dell’appiattimento.

Eppure la proposta della derealizzazione ha molte opportunità per mettere tutto a tacere, come quando davanti a un baratro non si riesce neanche a urlare di paura, si resta impietriti, avendo paura anche a respirare. La vertigine dell’abisso ha qualche cosa che ricorda il modo in cui l’infinito ci seduce e ci irrigidisce gettandoci in un vuoto senza fine. Quello che l’appiattimento di ciò che in definitiva noi siamo, quello stesso animale feroce e cattivo di cui abbiamo imparato a non farci illusioni sulle possibilità di renderlo migliore, una volta coperto di una coltre di semplice apparenza, scarnificato di sostanza, di quella sostanza che pure, in mille occasioni ci aveva fatto sommuovere il cuore di sconforto, ci getta nella più nera disperazione. Non che rimpiangiamo il mondo dei massacri e delle tirannie, e nemmeno quello dei massacri decisi tranquillamente dai detentori dei capitali che sorreggono le avventure sanguinose delle tecniche, ma rimpiangiamo quello che siamo stati di fronte alla possibilità di essere qualcosa di assai simile ad un fantasma, un’essenza talmente flebile da fare scomparire qualsiasi obiettivo degno di essere vissuto. Quanto all’intensità dell’appiattimento ancora operante, sarebbe più fecondo e illuminante capire il fondamento da cui deriva. Non più il vuoto e la sacra separazione, auspicata ma in fondo impossibile, quanto la trasfigurazione che dà la vertigine ancora prima di essere qualcosa di dicibile. Occorre però uno stimolo bruciante che incida sulla carne, non una decisione a tavolino, sia pure architettata bene sullo schema di un labirinto provvisto delle classiche sorprese. Riguardo l’apparenza del mondo derealizzato ci sono considerazioni differenti che vanno dalla totale ammissione alla totale negazione. In effetti molti livelli percettivi operano separazioni differenziate nella percezione e quindi si trovano davanti a mondi differenti. Queste differenze corrispondono a valutazioni e percezioni a loro volta differenti, che sarebbe superfluo sottoporre a un organigramma di valutazione o di intensità. Trattandosi di esperienza diretta ogni intensità non è accentuabile a discrezione, ma si basa su quella che è la corrispondenza del momento tra oggetto percepito e cono di percezione. La separazione della qualità procura pertanto residui differenti che contribuiscono in modo vario a caricare di significati la quantità di mondo percepita.

Il momento in cui la derealizzazione mi coglie non è più una mia decisione a governarmi, prima potevo almanaccare sulla presenza dell’assenza del mondo, ora non più. Le nuove condizioni mi risultano incatalogabili. Mettendomi completamente nella realtà non decido per questo definitivamente, la volontà l’ho aggirata da un pezzo, in caso contrario sarebbe già stata in grado di catalogare e tagliare le intuizioni precedenti. Non devo dimenticare che il mondo è ostile a questo passaggio al limite, che si tratta di autodifesa e di resistenza nei riguardi dell’assenza. Mi accingo a capire l’appiattimento e la sua intensità, la più profonda modificazione della realtà è ormai in procinto di realizzarsi, eppure sono in disaccordo col mondo intero.

Lo scontro sottostante, che comprende il prodigio produttivo delle tecniche, armate una contro l’altra, nasconde tragedie che non sono leggibili direttamente con una evidenza capace di cogliere i molteplici drammi interiori. È impossibile fornire la rammemorazione di uno statuto stabile, essa si sviluppa in maniera reticolare allontanandosi e avvicinandosi all’impronta del mio cuore. Nel pulsare l’allontanamento si fa più dettagliato e ricorda il racconto che sviscera la funzione immaginativa e la lega a dettagli comparsi nell’azione ma risucchiati senza essere rilevati nell’intensificazione puntuale qualitativa. Nel pulsare dell’avvicinamento, fino al confine delle tracce vere e proprie, che ancora continua a sanguinare, il dettaglio scompare, assorbito dall’insieme drammatizzato della funzione di copertura che si accentua come totalità vista alla luce della logica giustificativa. In questa seconda fase prevale l’aspetto di insieme che può causare allucinazioni immaginative fittizie che intaccano il fondamento reale. Ma qual era questo fondamento? Perché lo devo continuare a inseguire se io stesso so bene di essere fuori strada e fuori sesto? La costruzione labirintica si accentua da un lato caratterizzato dal pulsare dell’avvicinamento al segreto derealizzante, la struttura che vuole difendersi e nascondere le sue pecche mortali ricorre sempre a più espedienti complicati per fuorviare l’inseguimento costante della tecnologia. Attaccare con una critica negativa questo risultato, è sottoporlo a interpretazioni. Se si è onesti con se stessi non si può che sottolineare la validità del metodo della critica. Ridiventando positiva la luce conoscitiva del reale, la stessa potenza realizzativa della tecnica, arretra di un passo.

AMB

aprile 2018

Lo spirito e la tecnica

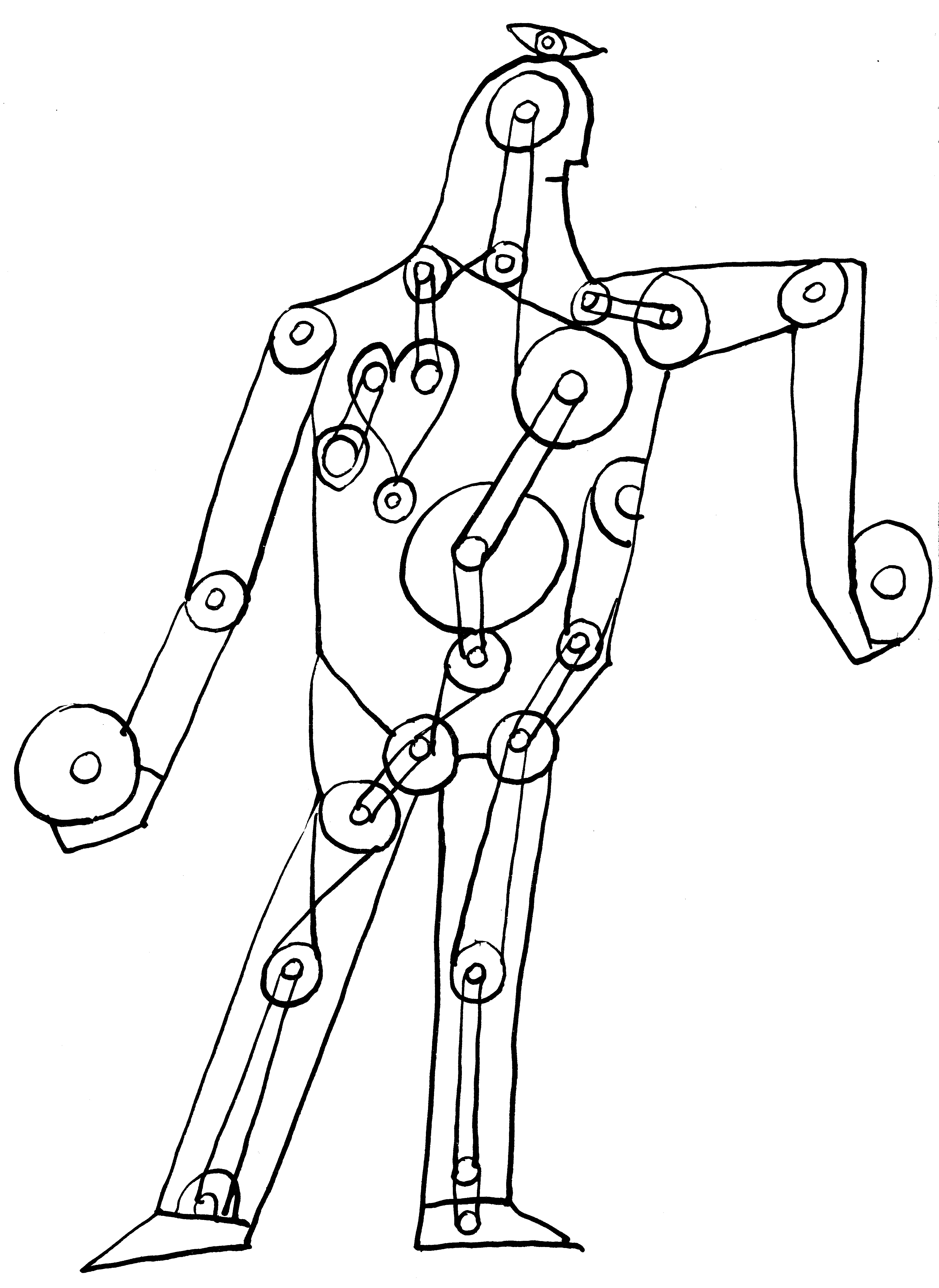

L’essere umano è un animale essenzialmente tecnico, in centinaia di migliaia di anni ha imparato a opporre il pollice alle altre dita della mano e, alla fine, c’è riuscito. Lo stimolo a questa profonda trasformazione genetica gli è venuto dalla continua manipolazione delle pietre, unici arnesi disponibili da sottoporsi a una rudimentale lavorazione manuale, con l’impiego di altre pietre, opportunamente e grossolanamente sagomate per riuscire a costruire utensili idonei alla propria sopravvivenza. Via via che la mano si perfezionava anche il cervello subiva profonde modificazioni e l’accavallarsi dei pensieri, dapprima monotonamente indirizzati alla produzione tecnica di oggetti di pietra, riusciva a “pensare” altre connessioni da tradurre in un modello diverso del fare quotidiano. C’è un modo di pensare all’esperienza qualitativa che rimane nell’aria, quasi un tutt’uno con l’esperienza stessa, è una sorta di paura che quelle particolari condizioni portano con sé, quello che qualche volta ho chiamato vento del deserto che aleggia nella solitudine. L’immediatezza fa sogni di questo genere, ma li alimenta nella fantasticheria fatta oggetto, in qualcosa di artefatto, cioè un prodotto dell’arte come qualsiasi altro manufatto, una musica, una statua. La derealizzazione è altro. Comunque nel suo dare inizio a se stessa, nel mettere mano alla parola, ha davanti a sé le mie parole che stanno cominciando a ramificarsi, una sorta di purezza intuitiva dell’impronta. Sa, per meglio specificare, di che vivere e a chi riferirsi. Poi va avanti.

Lo spirito stava per nascere, lo spirito che tanto ci ha fatto sognare con le sue più recenti capacità di dare vita alle altezze imperscrutabili dell’arte e della cultura negli ultimi migliaia di anni, all’inizio era soltanto una capacità di riflettere sul modo più idoneo di modellare una pietra in funzione di un certo uso. Che questo uso fosse quello diretto alla produzione di legna da ardere, di piccole pianticelle da seminare, di asticelle o barricate per la delimitazione del proprio territorio e poco altro, era solo l’inizio di un lungo percorso. L’arte e l’azione si somigliano come una foto somiglia a una persona in carne e ossa. A partire da questo rispecchiamento di fondo, l’arte può arricchire il suo prodotto, non altrimenti della tecnica, aggiungendo sempre nuove acquisizioni non strettamente collegate alla parola, come la musica o la pittura, la scultura e l’architettura, ecc., senza mai arrivare all’intuizione dell’assenza. In quello che definisco un capolavoro artistico, sono io a intuire in esso la dolorosa presenza dell’assenza, presenza non effettivamente tale ma, a sua volta, inutilmente intuita dal suo facitore nel momento della creazione artistica. Qui risiede un’apertura alla inutilità dell’arte che viene, quasi sempre, schiacciata dal meccanismo produttivo che cerca di ricondurre il primato dell’oggetto alle regole previste protocollate per la sua fruizione, cioè per poterne godere in termini di protesi carsica di utilità. Ma quell’antica intuizione dell’assenza, sia pure sfiorata, è esistita e conferisce all’oggetto prodotto, nei perfetti canoni suggeriti dalla tecnica, un’aura diversa che spesso è confusa con l’assenza o, per meglio dire, con la presenza dell’assenza. Ciò è rischio grosso per quel che riguarda la più micidiale delle arti, la musica e per quello che dalla musica mi aspetto. Innamorato di questi prodotti ad alto contenuto di senso, attribuisco loro quei pochi residui di qualità di cui la mia cultura mi ha fatto venire in possesso. La mia inquietudine fa intervenire un medico molto efficace che mette la sua mano santa sul mio cuore e cerca di curarmi. Io so che non c’è cura possibile alla completezza se non rimango legato al possesso, ma quell’oggetto che mi sta davanti agli occhi riesco a caricarlo di una tale bellezza di contenuti che finisco per non vedere più il mero residuo di tale bellezza. Sotto il dominio delle antiche regole le vecchie catene mi sembrano ora un poco più leggere, e ne sono contento. Di quel vuoto immenso che dovrebbe improvvisamente aprirsi davanti ai miei piedi, adesso, non ho più paura. Ma la mia rassicurazione non è sinonimo di forza, anzi, al contrario, è segno di cecità e ottusità mentale. Dei pericoli e delle avventure adesso non vedo che le mura del carcere, e il fatto mi rassicura.

Ben presto la tecnica è adattata per costruire armi in grado di uccidere il nemico. Ecco qui l’intervento dello spirito, solo in grado di identificare, connotandolo in modo grossolano e superficiale, questo nemico. La formazione di gruppi, di bande nomadi, di piccoli insediamenti provvisori, di famiglie più o meno numerose, insomma dei primi germogli di “civiltà”, direbbe qualcuno, non poteva impedire l’identificazione immediata di altri nuclei, che non facendo parte del proprio gruppo erano considerati nemici. L’arrivo davanti a un muro liscio e senza appigli in fondo a un vicolo cieco, inseguito da chi vuole te, vuole te a tutti i costi, una condizione senza via di uscita, può accadere a tutti. Voltarsi e affrontare il nemico è sempre possibile, appoggiare le spalle al muro liscio e farsene un punto di forza è strategia di disperazione. Odiare non è spregevole. Morire lottando è l’unica strada per me percorribile. Che parole gonfie di orgoglio. E se non fossero vere? Se la disperazione fosse al punto tale da farmi arrivare alla morte per rinuncia? I terribili preliminari della rinuncia sono logici e appaiono subito praticabili.

Il concetto di nemico cammina di pari passo con quello di solitudine. L’altro, caratteristica indispensabile per connotare un essere umano vivente, è considerato soltanto l’appartenente al proprio gruppo, poi, di seguito, ai gruppi consociati in vista di un obiettivo comune, poi ai nuovi gruppi arrivati subordinati all’accettazione di posizioni sociali inferiori. Il resto è ricondotto al livello dell’animalità. La solitudine e i mezzi di difesa (e, principalmente, di offesa) producono velocemente, con agghiacciante consapevolezza, il dramma della cattiveria innata, indispensabile, almeno all’inizio, per garantire sicurezza alla propria discendenza e alla mano d’opera asservita indispensabile per la garanzia di cui sopra.

Il filosofo ha viaggiato a lungo ai confini della follia. Sa quindi che prima o poi quella saggezza accumulata esploderà in un catastrofico abbraccio. Solo che non sa dove né quando. Il fare è nel dire, sono le due facce della realtà, non c’è dire che non faccia e fare che non venga detto. La provenienza del fare è nel dire e il presupposto del dire è del proprio essere fatto culturale, elemento di un processo complicato di comprendere in relazione a determinati presupposti. La fondatezza del fare semplicemente dicibile, se non fosse visibile non potrebbe realizzarsi in un fatto, resterebbe in bilico sull’apertura, minacciando continuamente di precipitare nell’assenza, cioè di non stare ma di portarmi via, rapinarmi delle mie residue capacità di resistenza. Un coinvolgimento rapito, portato via, immemorabile. Ma ciò non accade quando la parola fa baluardo e afferma di chiarire, di difendermi dall’ignoto, di svelare ciò da cui scaturisce questa mia paura che cerco di rappresentare per farla restare incapsulata in qualcosa di tangibile, di possedibile. Quello che mi circonda è un vano cicaleccio, ma io sogno il silenzio, l’ostacolo estremo, l’assenza, il desolato terreno della cosa che mi porta la qualità come riferimento primo della necessità del dire. La piccolezza dell’uomo appare qui per la prima volta in tutta la sua spaventosa capacità distruttiva. La paura coordina le rispettive forze e aguzza l’ingegno. Lo spirito che poi costruirà le cattedrali del futuro e le pinacoteche che ci fanno restare a bocca aperta, per il momento alimenta soltanto perfezionamenti strumentali nelle armi per la difesa e per l’attacco. L’avventura verso nuovi territori, conquiste irrisorie viste col senno del poi, vengono realizzate permanendo il senso di isolamento che caratterizza questa parte del nostro passato, parte temporalmente tanto grande da avere inciso in profondità sul nostro spirito. La cultura, se ben si considera, è frutto di qualche migliaio di anni, cosa irrisoria per cambiare fino alla radice comportamenti fondati su paure ancestrali che si possono facilmente risvegliare al suono di una tromba mai sentito prima, alla vista di comportamenti, movimenti, parole e quant’altro, considerati minacciosi per la nostra sicurezza.

AMB

aprile 2018

Dubbi

Spingo il mio corpo fra i sentieri scivolosi dell’esistenza, mentre aculei compaiono continuamente a cavare i miei occhi. Distinto e indistinto si mischiano, la vista si annebbia e la confusione è tanta. In una macabra danza muovo alcuni passi scoprendo che la vita va colta con un unico respiro e che la realtà è molto più della vita stessa.

Di fronte a me sta il riflesso del macrocosmo fatto di relazioni umane e disumane, di fatti e di condizioni, di forze organizzate e non che si riversano sulla realtà vincolandola e dominandola. Il riverbero, come riflettendo lungo fitti specchi, giunge nel microcosmo di una quotidianità che rincorre se stessa in cui convivono, una sorta di povera pace che mi zavorra nell’immobilità di portare alle estreme conseguenze l’infinitezza di quelle tensioni dirette a distruggere tutto, e lo sforzo di comprensione diretto a mettere in relazione il macro difficilmente coglibile nella sua interezza con il micro fin troppo facilmente riconoscibile. Se ogni sforzo di comprensione, se il disgusto verso quella miseria che in modo più o meno diretto tocchiamo con mano ogni giorno, valgono nella prospettiva dell’attacco, volendo superare qualsiasi logica puramente resistenziale, perché si inciampa continuamente in una sorta di paralisi? Valutare cosa stia diventando la realtà non può prescindere dal chiedersi cosa siamo diventati noi stessi. Non possiamo tagliare a fette l’esistente eppure si tende a pensare le cose separatamente. Le idee dalla vita, i bisogni dai sogni, quello che passa sotto il naso, con il suo carico di morte e stupidità, da quel complesso insieme di elementi, a volte lontanissimi e parcellizzati ovunque, tangibili o virtuali, che sembrano dissolversi man mano che si cerca di capirli.

Non riesco ancora a classificare in una qualche categoria della mente la nebulosità della derealizzazione, la definitezza della tecnica continuamente in conflitto con se stessa.

Provo a toccare con mano, cerco di acciuffare l’aspetto più immediato, evidente, individuabile, attaccabile del nemico. Sento la spinta continua di una sorta di materialismo, diretto alla comprensione, e quindi all’attacco, che mi sfugge continuamente.

È stato detto chiaramente che attaccare la tecnica è indispensabile, non solo per la stessa sua essenza, ma anche perché come elemento fondamentale della realtà viene via via coperta dal velo che è stato definito derealizzazione. Questo velo sottrae significato alla realtà, e quindi alla realtà tecnica (insieme delle tecniche, dell’economia e dei modelli/fenomeni fisici e mentali che la tecnica stessa produce) e potrebbe farlo a tal punto da rendere impossibile l’individuazione e l’attacco delle tecniche stesse.

Alla luce dell’ipotesi, tutt’altro che certa e nitida, che si sta cercando di sviluppare su questa rivista mi chiedo non soltanto come attaccare la tecnica, ma perché farlo. Perché il suo continuo sviluppo, il grado di sofisticazione in cui sembra evolversi, minaccia di stravolgere irreversibilmente noi e il nostro mondo? La tecnica ha già disseminato di sconvolgimenti il mondo fino a modificarne le relazioni, le funzioni, le capacità, il destino. Come ad esempio l’avvento della tv, delle automobili, dell’industria, dei pesticidi, dei cellulari, di facebook. Mi si potrebbe obiettare che Facebook, i telefonini, come i droni sottraggono ulteriori capacità agli umani e aumentano il grado di assoggettamento mentale e fisico. L’individuo vive questi cambiamenti, dei quali è allo stesso tempo soggetto ed oggetto. Di certo il drone nella società attuale ha un impatto incisivo, ma forse si può dire che il drone sta alla società attuale, come l’aeroplano solcava a sorpresa i cieli di Guernica con i primi bombardamenti aerei di massa così da determinare le sorti delle guerre a venire. Quindi mi chiedo, attacco la tecnica perché più si sviluppa minori saranno le mie capacità di intervenire? Per via del livello di controllo e della ridotta possibilità di intervento o anche perché potrebbe essere coperta da quel velo della derealizzazione che mi porterà a non saper più distinguere l’oggetto del mio attacco? E a cosa sarà dovuta questa difficoltà di distinzione? A ciò che sono diventata, a ciò che la tecnica e la realtà sono diventate, ad ambedue le cose?

La possibilità e la capacità di comprendere appaiono sempre più ridotte, non soltanto nel tentativo di penetrare il significato complessivo della realtà e delle forze e relazioni in campo, ma anche nella consapevolezza di ciò che si è. Il primo dei prodotti della tecnica è l’essere umano. Cosa è l’immagine di una faccina che scorre fra un telefono e l’altro? La sintesi mortifera di un’espressività estesa, il ridimensionamento di una comunicazione senza confini, ma prima di tutto la proiezione di un uomo che è esso un luogo tecnico in cui si condensano ologrammi di vita, di prospettive, di passioni.

Mi accorgo che in ognuno degli oggetti che usiamo comunemente, nei bisogni che affiorano a seguito della tempesta di sollecitazioni che ci colpisce continuamente, nelle abitudini in cui ci crogioliamo, nell’illusorietà delle nostre scelte, si annida il marciume prodotto dal mondo tecnico che abito. Io stessa sono tecnica. L’uomo evolutosi in un guerrafondaio, ha creato le tecniche e queste creano sempre nuova conflittualità avvelenando via via il mondo per come lo conosciamo oggi. Faccio parte di ciò che voglio attaccare, io stessa sono ciò che voglio attaccare. Immersa nel nemico, stento a distinguere quei volti e quei luoghi numerosi, mutevoli e continuamente nuovi, che avrebbero una importanza significativa come obiettivi di critica e di attacco. Sono ovunque e l’idea di colpire ovunque ti smarrisce in una sorta di condizione di reale impotenza. Dove cogli, cogli sempre bene diceva qualcuno. Ma non sono sicura di capire cosa ho di fronte a me, cosa sta accadendo. Accanto all’importanza di tener conto della necessità dell’immediatezza sento l’esigenza di interrogarmi sul mio smarrimento, sul fatto che si corre il rischio di resistere e lottare contro i tentativi di assoggettamento più evidenti e non accorgersi di quelli che agiscono su livelli più subdoli, meno palpabili, più invisibili. Ogni risveglio è il salto in una vita che ci offre il suo carico di frivolezze e comodità capaci di fornirci più o meno ludici rifugi eppure sentiamo il fumo acre di guerre e stermini lontani e sfruttamenti e ingiustizie vicine, intollerabile è l’odore per continuare a riposare in pace. Inaccettabile l’indifferenza che si legge negli occhi spenti di chi cammina per strada immerso in un mondo che non gli appartiene, ma che lo soffoca nella sua coscienza, nella sua consapevolezza ad ogni stimolo di piacere effimero. Uno slancio di vita capace di saltare nella qualità di uno scontro, dalle conseguenze sconvolgentemente incerte, è sicuramente l’unica strada che sentiamo di percorrere. È ancora possibile questa strada? Chissà, di certo sentiamo di provare ad esplorarla, comunque. In futuro, con il continuo appiattimento e impoverimento che avanza, sarà ancora possibile?

Il fare appartiene alla tecnica, alla quantità. Parto per forza dal fare per andare verso l’agire. Di fronte ad un impoverimento del fare cosa potrò portare con me nell’agire se non un fare povero e insulso? L’agire necessita di una trasformazione qualitativa dell’individuo, ma la trasformazione implica una ristrutturazione continua del suo sguardo sul mondo. Ma in un mondo che è stato svuotato di senso, in cui gli strumenti interpretativi, il linguaggio, la capacità di capire si sono abbassati a tal punto da essere insignificanti, quale sguardo sulla realtà potrà mai avere un individuo? Cosa può vedere davanti a sé un uomo derealizzato?

Mariangella Vella

luglio 2018

Educazione all’oblio

In tutti i modi, a qualsiasi prezzo, non possiamo mai arrivare a una giustificazione di quello che ci circonda. La bellezza è stata deturpata dalla cattiveria umana fin dal primo momento del suo sorgere libero e incontaminato. Studiarne gli effetti disastrosi, le cause, richiamare alla mente gli argomenti giustificativi, la reciprocità dei danneggiamenti, la stupidità con cui l’accidentale bontà d’animo è messa da parte, condannata all’eterna gogna, e la turpe capacità di danneggiare, distruggere, ammazzare, torturare, sopraffare fino alla morte, esaltata come sostrato e linea guida della storia, non può arrivare a una giustificazione. Qualsiasi ragione del delitto è destituita di fondamento. L’essere umano è un animale assurdo che si rischiara al caos capace continuamente di produrre da una luce demoniaca, che ci direbbe molte cose se fossimo capaci di interrogarla, guardarne le sorgenti inattingibili, senza retrocedere impauriti e disgustati.

L’ordine morale, quello religioso, estetico, sociale, culturale ecc., non sono altro che superfetazioni, sogni di menti malsane che vengono eretti a sostegno della tortura e della morte del più debole, accolti come il dono finale, con il minore rischio possibile di una rivolta che potrebbe mettere e repentaglio il dominio del mondo. Non è vero che le grandi menti si sono esaltate per trovare soluzione al problema sociale, per fornire finalità alla vita che continuamente è sprecata nello spregio di sé e degli altri, insomma, per salvarla dal baratro del nulla. Le grandi menti filosofiche sono state quasi sempre patrimonio di poveri illusi che si sono industriati, con le loro riflessioni fuori dalla realtà, cioè dal sangue e dalle viscere continuamente fatti strame, di non vedere se proprio una soluzione, almeno un miglioramento. Niente è possibile senza distruggere la natura umana, senza capovolgere nella rivolta lo stimolo incessante che sollecita l’umanità a massacrarsi sotto ogni latitudine fino allo stremo, in nome di fantasmi e per la soddisfazione di sanguinari suggerimenti messi in campo da menti ancora peggiori di quelle che si sono sobbarcate l’esecuzione di tali progetti. Così la responsabilità di ognuno si è sommata a quella dell’altro e il prodotto finale è stata la morte, lo strazio, la schiavitù del più debole, e quando, per caso, la situazione si è attenuata per lo sfinimento dell’uccidere o per l’incongruenza del continuare a farsi uccidere, e quando tutto questo si è chiamato – che importa? sconfitta o vittoria – non è passato molto tempo per la ripresa del conflitto sotto altre forme e altri cieli, sempre con lo scopo generale dello sfruttamento, del dominio, dell’annientamento del più debole, tutto questo in attesa di identificare fasce sempre più consistenti di “più deboli” e fasce sempre meno consistenti di “più forti”, facendo in modo che a distruggere i primi siano mezzi tecnici possibilmente privi di “umanità”, quindi senza nemmeno bisogno di essere convinti della necessità del massacro.

È lo spettacolo di tutto questo che richiede un grande coraggio e una capacità di assorbimento non comuni, in ogni caso una lunga educazione all’abominio. Occorre fare in modo che l’orrore venga camuffato con i belletti della normalità, che si faccia festa, dovunque e comunque, quando nuovi esseri umani vengono gettati nell’oscenità di una vita piena di orribile incongruenze. C’è una spinta a chiudere gli occhi davanti a tutto questo, e non solo. La sollecitazione della sessualità non è frenabile con una qualche dimostrazione della sua assurdità. L’istinto animale ha sempre la meglio. Non ci sono menti talmente rarefatte da essere guidate verso l’inazione erotica se all’interno dei corpi da esse guidati e controllati suona alta la diana del richiamo erotico.

Certo la conflittualità innata nella stirpe potrebbe alla lunga, dopo millenni di riflessione più o meno ignorata, riuscire a farsi intendere, se non altro sul piano degli sbocchi feroci e inutili, finalizzati a se stessi, più che sul piano della produttività generativa. E questo corrisponderebbe ad un accordo sulla sempre possibile riduzione del danno. Si tratta di sogni pacifisti? Forse sì. In ogni caso, allo stato attuale delle cose, di assurdità di benpensanti.

Lo stesso potrebbe essere il sogno di un intervento modificativo nella sfera sessuale e, specificatamente, nel campo dell’erotismo. Modelli erotici finalizzati a se stessi, dettagliati con mille sbocchi improduttivi, tutti allettanti ma non del tutto soddisfacenti, potrebbero essere costruiti in laboratorio, e di fatto molte farneticazioni del genere sono in corso, ma tutte incapaci di costituire una valida alternativa all’orrore e al massacro. Mi si potrebbe rispondere: che c’entra l’orrore con la bellezza di un rapporto sessuale che sommuove le fibre del nostro corpo facendoci provare le dolcezze e i fremiti del sentire eroticamente stimolante? Qui sta il problema, remoto e insolubile: nascosto nella profondità delle viscere di questo strano animale, maschio o femmina che sia, giace lo stimolo alla continuazione della specie. Che poi questa procreazione venga diretta ad alimentare le future controversie (che bella parola!) mondiali, o nel migliore dei casi serva per riempire un pianeta di già pronto al collasso biologico, non ha importanza per le nostre presenti sollecitazioni. Basta che queste necessità vengano soddisfatte e che quindi, dall’altro lato della catena di montaggio, si possa alimentare il bisogno della distruzione e degli orrori.

Un teorema assurdo si sta sviluppando così sotto i nostri occhi, ed esso ha una certa logica solo se accettiamo la consapevolezza che tutti i giochi sono stati fatti, che le trasfigurazioni spaventevoli non sono altro che semplici deduzioni di potenzialità presenti fin dall’inizio, che la vita è una tragica farsa, che i processi in corso non aspettano altro di trovare un modo, tecnicamente soddisfacente, di fornire un’apparenza decente, di montare uno spettacolo di massacri e lordure che sia appena appena meno granguignolesco, insomma accettabile per uomini e donne dotati di culture dominanti che vogliono non sporcarsi le mani di sangue, se non in casi eccezionali, oppure per interposta persona.

Dimenticare il nostro turpe passato si può, occorre educarci a farlo. Presentare noi stessi come i portatori di un mondo meno feroce (solo apparentemente, questo è ovvio), facendo in modo di dare a tutti l’illusione di un accordo fraternamente condiviso. Che il culto del bello, del giusto, del sacro, torni sempre più radicato a mettere a tacere le nostre coscienze di farisei imbellettati. Lo schifo sarà sempre lo stesso, non appena gratteremo qualche millimetro di belletto, ma almeno non ci faremo subito ribrezzo guardandoci in faccia l’un l’altro. Una scena del genere non troverà mai un drammaturgo capace di scriverla, né attori tanto bravi per recitarla. I processi autonomi sì, quelli potranno costruirci una patina sufficiente a qualsiasi illusione.

La tecnologia potrà forse nascondere la grande follia umana, rendendo la vita in grado di essere vissuta. Il sacrificio sarebbe considerevole, avremo una vita di bravi zombi incolonnati e frementi di una gioia d’accatto, ma almeno ridurremo i massacri e gli orrori.

Questo gioco varrà la candela?

Ricominciamo da sei

marzo 2018

In viaggio verso la follia

L’inesorabilità del decadimento conseguente ai diversi processi che si dipartono dal flusso depauperante della derealizzazione rende, a tutta prima, impossibile una resistenza vera e propria, puntigliosamente diretta a contrastare tutti i singoli movimenti di appiattimento isolati in base ai vari tipi cognitivi che potrebbero anche essere destinati non solo ad affievolirsi in quanto contenuti ma anche a sparire del tutto. Man mano che si assiste, qua e là, a volte quasi senza accorgersene, che non solo gli standard cognitivi si svuotano ma anche i contenuti nucleari si affievoliscono, la lucidità dei contenuti molari, per quanto ampia e comprendente settori svariati della cultura del passato e del presente, avvampa in una intuizione puntuale o fornisce quasi una esaltazione esplosiva, una specie di ebbrezza totale, con cui non si costruisce nulla di duraturo, in ogni caso nulla in grado di contrastare efficacemente l’appiattimento. La tensione nervosa sale al massimo e i progetti catalogativi non riescono più a imporre il ritmo tradizionale del fare. Lo svuotamento procede secondo il suo progetto più o meno lineare e il rapporto si mantiene tra caos tecnico da un lato e ordine tecnologico dall’altro, escludendoci completamente.

Contrastare questo movimento è molto difficile, prima di tutto perché esso ci coinvolge intimamente, proprio nel terreno stesso in cui dovremmo cercare i mezzi della nostra lotta. L’appiattimento non è soltanto una cosa precisa ma colpisce lo spirito del tempo, abbassa e uniforma i sentimenti e le cognizioni come se fossimo colti da una sorta di vertigine rovesciata, vacilliamo, non siamo sicuri di quello che stiamo facendo, abbiamo bisogno di un sostegno quale che sia, una fonte di sicurezza. Un peso nuovo e mai provato prima sembra comprimere il nostro cervello, riducendo ad illusione i vari pensieri che esso ininterrottamente continua a produrre, ed è qui la fonte del terrore, la paura estrema di non riuscire più a gestire la nostra lotta, la resistenza contro chi ci vuole conquistare definitivamente fin nell’intimo di ogni fibra. È una paura diversa dalla morte, una paura che avanza a intermittenze improvvise, cogliendoci di fronte alla sopravvenuta inconcludenza di certi riferimenti a contenuti nucleari e molari che credevamo di possedere e che adesso ci accorgiamo di non possedere più. L’assideramento che vediamo in prospettiva è una forma di follia dalla quale cerchiamo una strada per fuggire. Ecco il punto, cosa fare?

Ma prima di trovare questa strada, e di accertarsi della sua esistenza, bisognerebbe chiedersi il perché in quell’uniformazione addormentativa vediamo, chiaramente e senza equivoci, una irrimediabile perdita per la nostra vita? Per salvaguardare le mie funzioni biologiche, mangiare, bere e tutto il resto, ho accettato una simile perdita senza battere ciglio? Posso arrivare a tanta ottusità intellettiva e a tanta bassezza d’animo? Queste domande sono sbagliate, in effetti la tecnologia ci sta sminuzzando il cervello, ce lo sta riducendo ad una poltiglia settorializzata nel cui marasma abbiamo perso la nostra specificità umana, siamo diventati folli e quindi non possiamo più chiedere una nuova individualizzazione del mondo e nel mondo. Siamo davanti a un bivio dove la via umana nel vero senso del termine è una piccola parte della grande via addormentativa che ci viene spalancata dalla tecnologia. Il nostro piccolo sentiero nella foresta non ha nulla di accogliente e di morbido, nulla che possa controbattere ai tanti benefici della vis dormitiva che la derealizzazione ci propone. Il bello della follia è che la grande strada che fa intravedere è quella della rinuncia, quindi non ha bisogno della lucidità indispensabile per inoltrarsi nel sentiero impervio di cui abbiamo parlato. Quello che vediamo, una volta addentrati nella rinuncia, ha perso per prima cosa l’intuizione del caos, così confondiamo quest’ultimo per il segno massimo dell’ordine e della tranquillità. Il resto è solo questione di abitudine.

Che cosa ha trovato Céline in quel luogo estremo in fondo alla notte? Non lo so, né è facile saperlo. Nemmeno lui ha saputo dircelo. Ha forse superato la soglia del non ritorno? Essendo un lettore di tutti i suoi scritti, posso affermare di no. D’altronde come dedicarsi alla riflessione quando si è di fronte a un dramma come quello riguardante la malinconica accettazione dell’obbrobrio? La giustificazione metafisica e tortuosa dell’orribile? Forse si trattava di un tentativo ingenuo di sfuggire alla morte, visto che dappertutto le fauci facili di coloro che arrivano sempre il giorno dopo erano spalancate per inghiottirlo? Non so nemmeno questo. L’orgoglio e l’intima convinzione della follia incombente, per quanto non certificata dal proprio acconsentimento, hanno giocato la loro parte. Il salto nel pieno nulla di un uomo è sempre silenzioso e non attira l’attenzione della plebe che guarda solo le nuvole e i segni del gorgo che non indicano di certo quello che è accaduto.

La lotta è un risveglio delle forze, di tutte le forze che possediamo, anche di quelle rese latenti dal lavoro recuperativo della tecnologia. La costruzione di un mondo fasullo, dove figure perfettamente condivisibili senza sforzo per i loro comportamenti sostitutivi del nostro inopportuno e difficile impegno trasformativo, ci aprono la strada della follia, anche quando tutto intorno c’è qualcosa che sembra stridere con la concezione sbalorditivamente senza ostacoli che abbiamo di questo accesso alla pazzia. La carta d’ingresso è di regola la depressione. Quella sorta di acquiescenza che il lavoro riorganizzativo della derealizzazione produce non solo ci appiattisce ma, per il medesimo motivo e nel medesimo momento, ci deprime. Depressione e pazzia sono collegati da uno stretto corridoio dove non occorrono segnali di pericolo perché i guai non vanno visti in prospettiva ma sono iniziati da tempo, quando abbiamo deciso di accettare la morbidezza della proposta tecnologica. Il pazzo che ride senza motivo dalla mattina alla sera ride in fondo di se stesso e, in questo modo, dialoga sui vantaggi della propria condizione. Dal balcone della sua stanza privata, aperta ad un annientamento accettato supinamente, dialoga col mondo acquiescente alle sue parole, un mondo che lo capisce perfettamente e di cui lui è il contraltare perfettamente coordinato. L’immediata conclusione di questo dialogo allucinante è, di regola, una depressione che fa accettare quasi senza sussulti la condizione conclusiva della derealizzazione.

Per aggiustare qualcosa occorre che questo qualcosa abbia funzionato un giorno. Se esso non ha mai dato segno di sé in qualche modo, non vedo su quale testa lo si potrebbe costringere a camminare. Nel momento che rubo un lampo di conoscenza, questo non può restarmi in mano che come semplice ragionamento, altrimenti governerei il mondo, sarei capace di assoggettare l’universo accecandolo con quella luce che ho sottratto all’eternità. Invece non mi resta che il balbettio di un sordo che pretende spiegare qualcosa di cui non ha un ricordo visivo, di cui si tiene lontano nella paura che i fantasmi mortali, abitanti abituali della foresta, lo assalgano e lo brucino vivo. Eppure quel sogno, che mi torna costantemente davanti, mi fa debitore di tutti, visto che nessuno lo ha sognato come me, un sogno di distruzione e di morte, comunque un sogno unico e bellissimo, quello della verità, che se vissuto fino in fondo, brucerebbe il mondo come uno zolfanello. Ecco dov’è il mio debito, dentro di me, nel mio sentirmi possessore di una ricchezza che non posso condividere con gli altri e che riconosco essere di tutti. Sono quindi un possessore indebito? No. Non del tutto, almeno. Il sogno continua, e continuerà fra i granelli di sabbia di un litorale distrutto dall’incoscienza umana.

La realtà pensata e detta, si contrae nella formulazione minima della ricerca che trova conferma da parte della tecnica. In questo modo acquisisco la notizia dei limiti del fare, un mondo che credevo completabile mi si rivela bacato a causa della presenza dell’assenza, ma nulla mi viene detto in merito a questa assenza. Non posso affermare che questa ricerca dettata dal modulo classico della logica sia tempo perso, al di là posso sempre andare, ma devo sbarazzarmi di tutto, anche dei risultati confortanti di questa stessa ricerca. Sono solo di fronte a questa avventura, che mi coinvolge tanto da non poterla sottoporre al processo derealizzante, cioè ricondurla sotto il controllo della volontà. È quest’ultima che tradisce le mie intenzioni, le blocca sul nascere e mi propone tutti i disagi, gli svantaggi di una simile intrapresa. L’esempio degli altri, dei pochi che si sono fatti avanti, è considerato evento eccezionale o follia pura e semplice. Mille forze lottano contro di me e più io sono attrezzato per l’avventura, più i miei possessi sono culturalmente efficaci, e più è a essi che si fa appello per dissuadermi, per evitare di sacrificarmi crudelmente.

Spezzare l’ingegneria riduttrice e saltare via, mettendo da parte i propri possessi, perfino tacendo di fronte a ciò che, indicibile come esperienza e vuoto come prospettiva, è la strada per la lotta. Quali paradossali condizioni si prospettano? Sono forse finite le imitazioni di cui mi sono pasciuto finora? Non è un ulteriore immaginare qualcosa che è solo apparente, quello a cui vado incontro? La realtà, l’esperienza che faccio contro l’appiattimento, è di certo un bene, ma questo bene non mi appartiene, non posso farlo mio, quindi lo posso solo intuire e poi devo lasciarlo, inutile conclusione di uno sforzo inutile? Domande che fanno riflettere. Le prove non ci sono riguardo la forza di ingaggiare lo scontro. Quello che vedo e tocco è soltanto riduzione e appiattimento. Paragono e coordino differenze e miglioramenti, ma la parola, perfino la parola del dire, questa parola priva della verità, tende a fornire indicazioni utili a giustificare percorsi riduttivi. Fuori della portata intuitiva, tutto ridiventa banale differenza da collocare, non diversità da fronteggiare e contro cui fare fronte. So che la forza nel mio coinvolgimento e la determinazione a salpare via, non bastano, anche io devo essere portato via, accolto in una condizione diversa che non può durare per sempre salvo ad accettare la follia assoluta, avanzata senza ritorno nel territorio della uniformazione derealizzata. Se gettassi questa opzione non potrei più riflettere né sulla qualità né sulla quantità, sarei solo me stesso, nudo e senza orpelli, niente da dire, niente da fare. L’oscurità per sempre e la sua voce divenuta assordante.

L’azione è tutt’altro che follia.

Alfredo M. Bonanno

aprile 2018

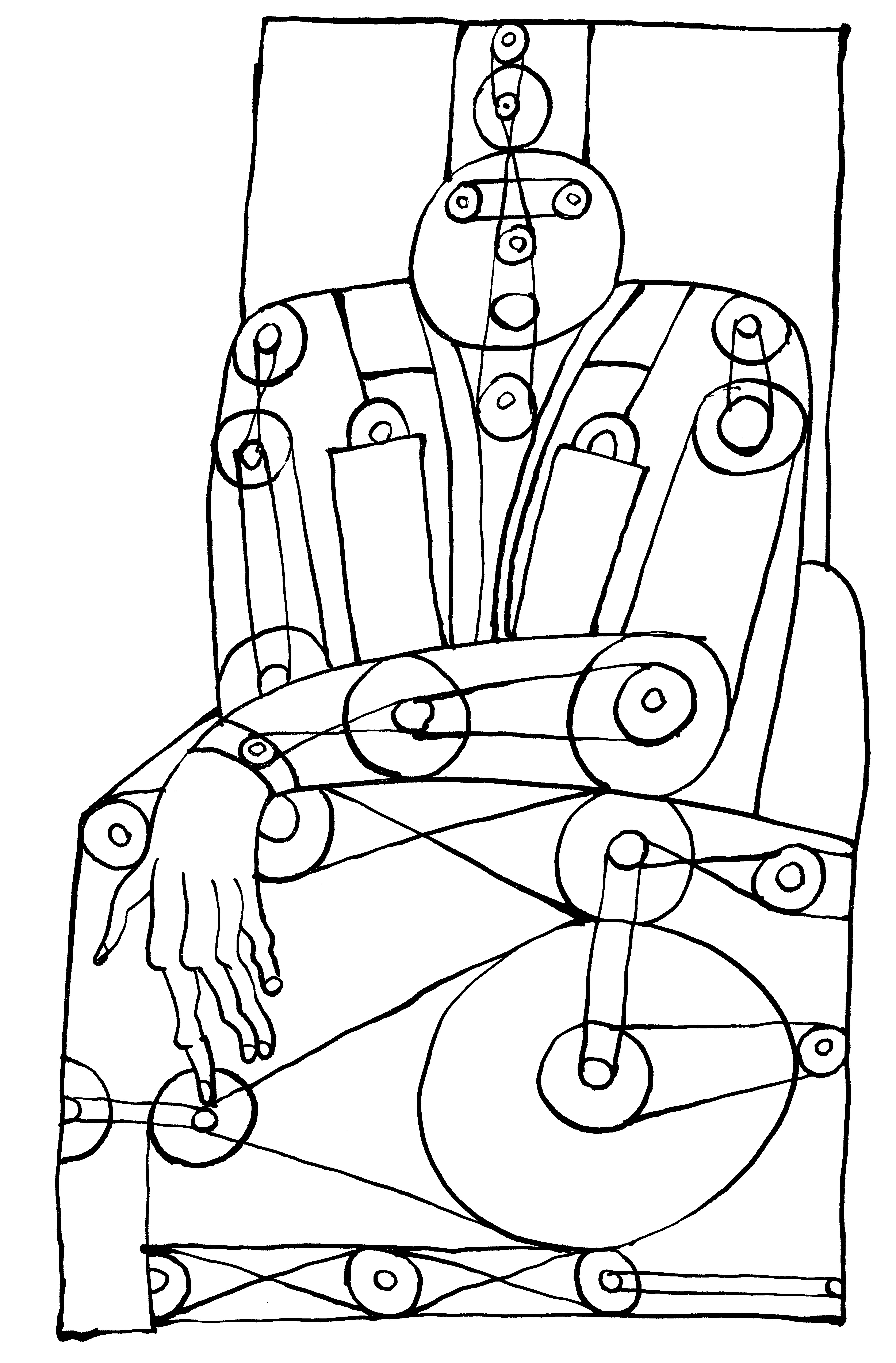

I dettagli della tecnologia

Abbiamo affermato che non sappiamo come la tecnologia procede nei suoi dettagli. Questa perentoria dichiarazione di ignoranza, posta in anteporta a un articolo dello scorso numero che aveva l’intenzione di fornire quasi un inventario di quello che sappiamo e di quello che ignoriamo, dovrebbe mettere a tacere ogni velleità di risposta in merito. Eppure qualcosa la vogliamo dire.

Sentirsi privi di frecce per il proprio arco fa paura. L’incognito è sempre alle porte come un vento freddo e qui non può essere accettato, come un comandante fuori posto, i suoi gradi sull’elmetto, fanno ridere. Non c’è ordine preciso a cui ubbidire, meglio ascoltare il cardo che si spezza per liberare le poche gocce di acqua nascoste, o la voce impossibile della menta, piuttosto che l’attore ufficiale, alto, da qualche parte, con la bocca incollata al suo microfono. Essere soli e respingere con furore la propria inquietudine. Riflettere sulle insufficienze individuali e non abbandonarsi allo scoramento. Sospesi sopra il mondo, lontani da tutto, un gioco di specchi che si consuma dentro noi stessi, fino in fondo, come riflesso della solitudine globale, quella di un inaccettabile cosmo dove fantasmi sovrapponibili recitano un copione troppo datato.

Mi sono trovato rinchiuso in un buco fetido a ritmare la monotonia di un ripetersi senza fine, il silenzio e la luce elettrica, nemici mortali, comunque, amici preferibili alle dissonanze del chiacchiericcio carcerario e del buio totale. Torturato, derelitto, abbandonato, ma con un pensiero fisso davanti agli occhi: niente può sconfiggermi se non me stesso, quel me stesso che può sempre decidere di staccare la spina adesso e non domani. Ed allora ecco una sorta di crepuscolo venire avanti dal bagliore fastidioso o dal terrificante buio, venire avanti e indicarmi una strada nuova, quella dell’azione, entrare nei dettagli, accumulo di errori del fare e di pretese onniscienze inesistenti, illusioni impossibili da sostenere, sbadataggini e presunzioni, un esercizio proficuo e immenso, inattingibile nella sua immane completezza.