Questo foglio è stato redatto da anarchici

Redazione di Alfredo, Annalisa, Fabio, Jean, Mariangela e Nico

L’edizione inglese è stata realizzata da Jean in collaborazione con Marco e altri compagni

L’edizione croata è stata realizzata da Marco

L’edizione tedesca è stata realizzata da Cyrill e da altri compagni di lingua tedesca

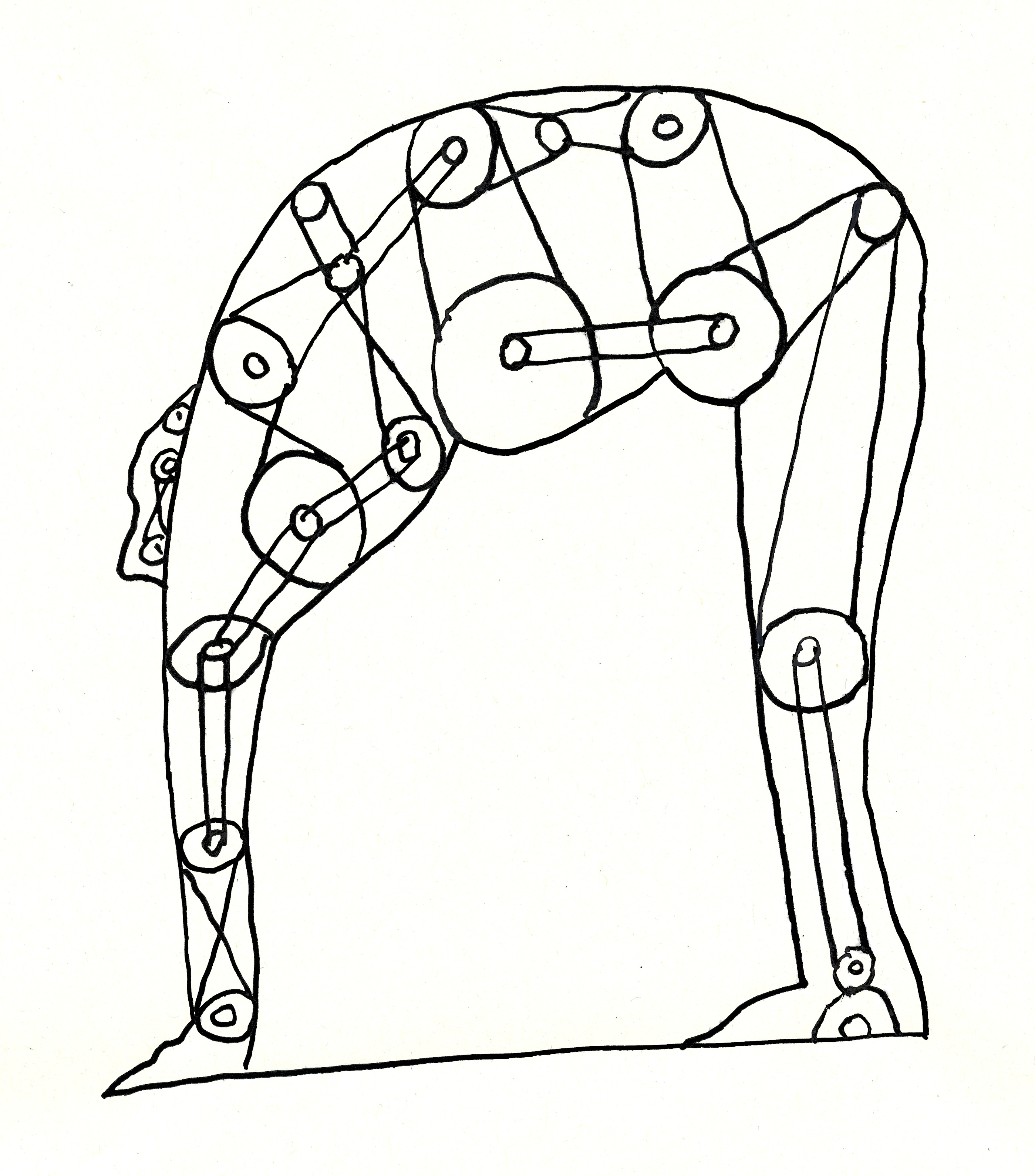

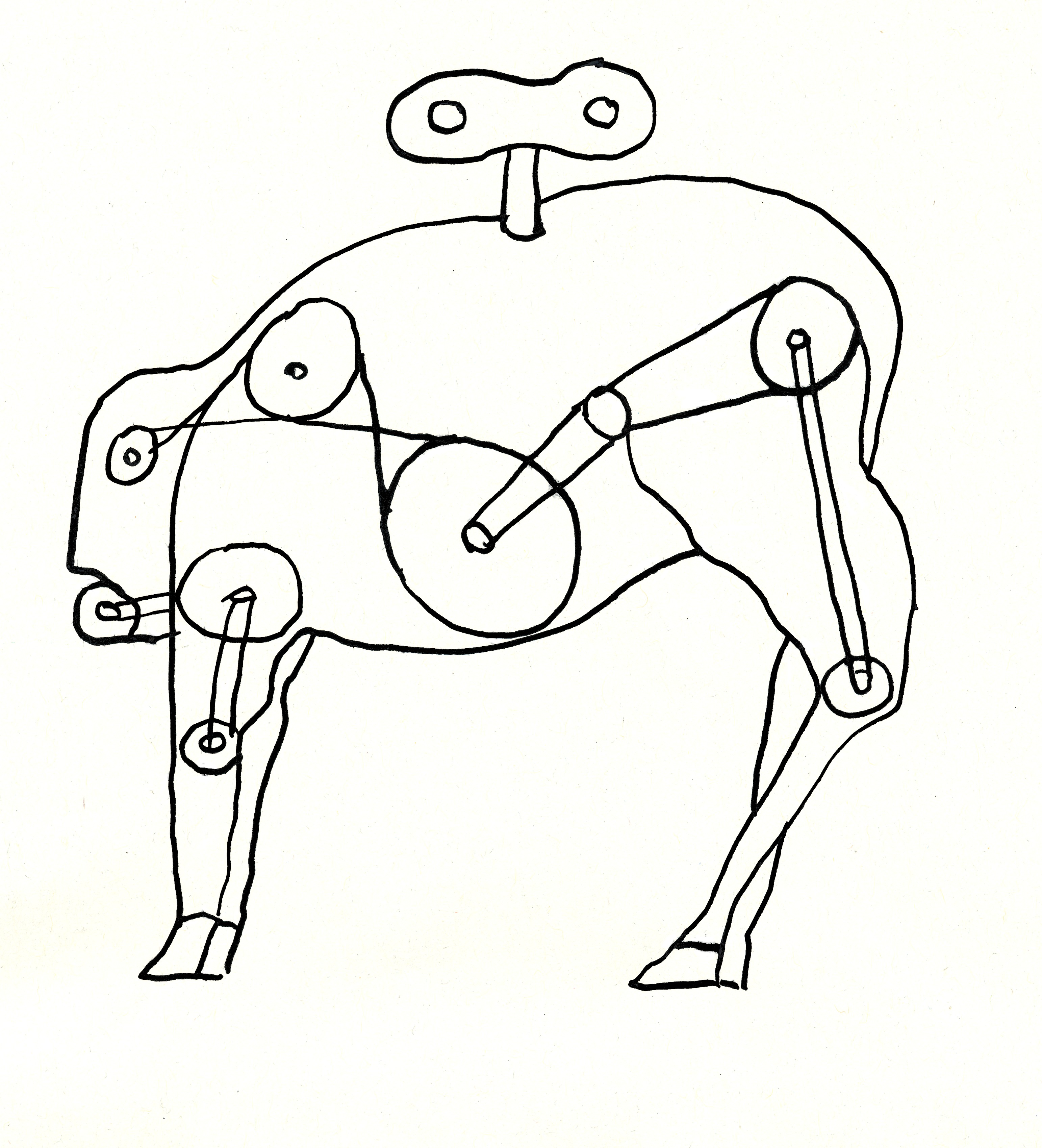

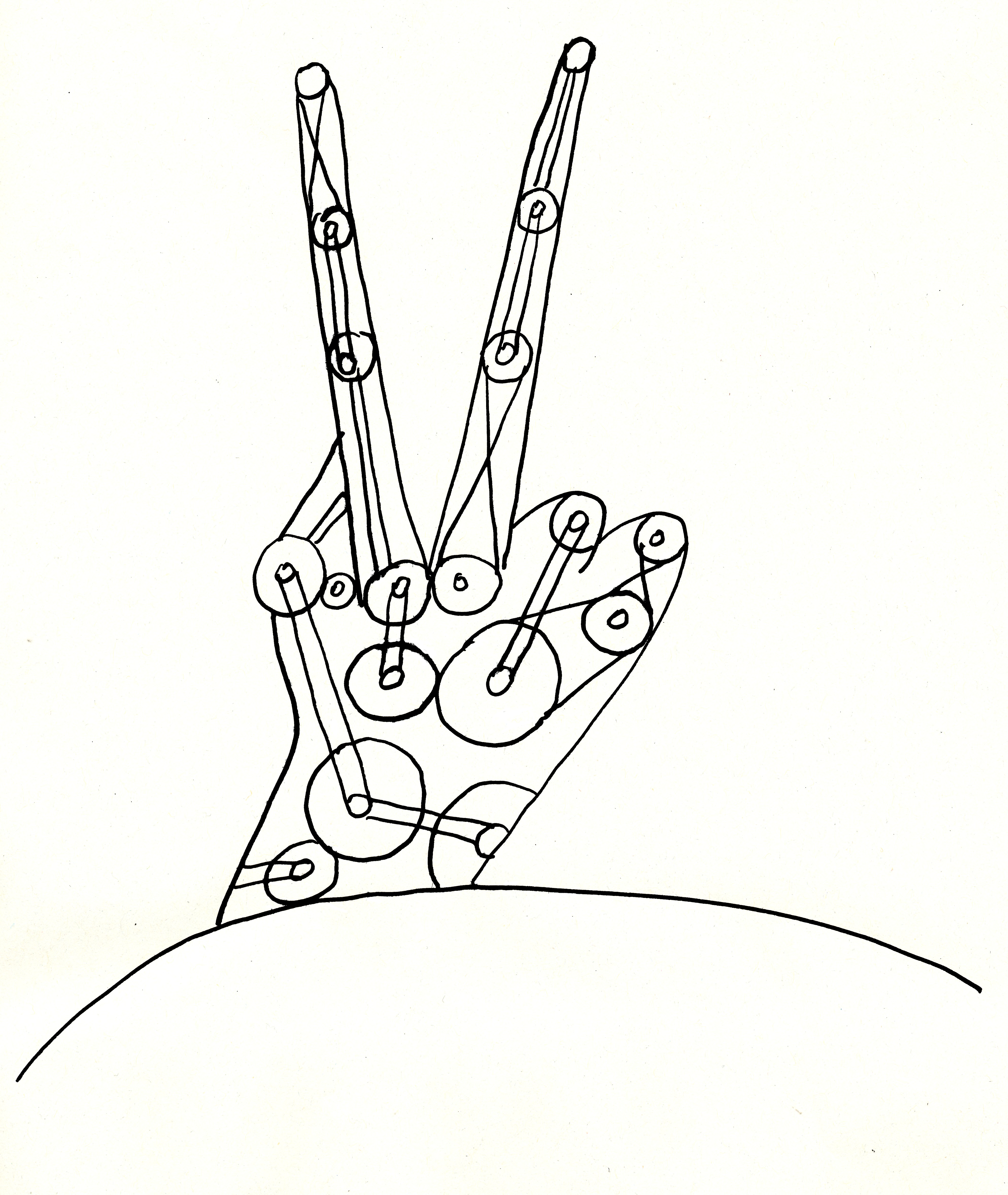

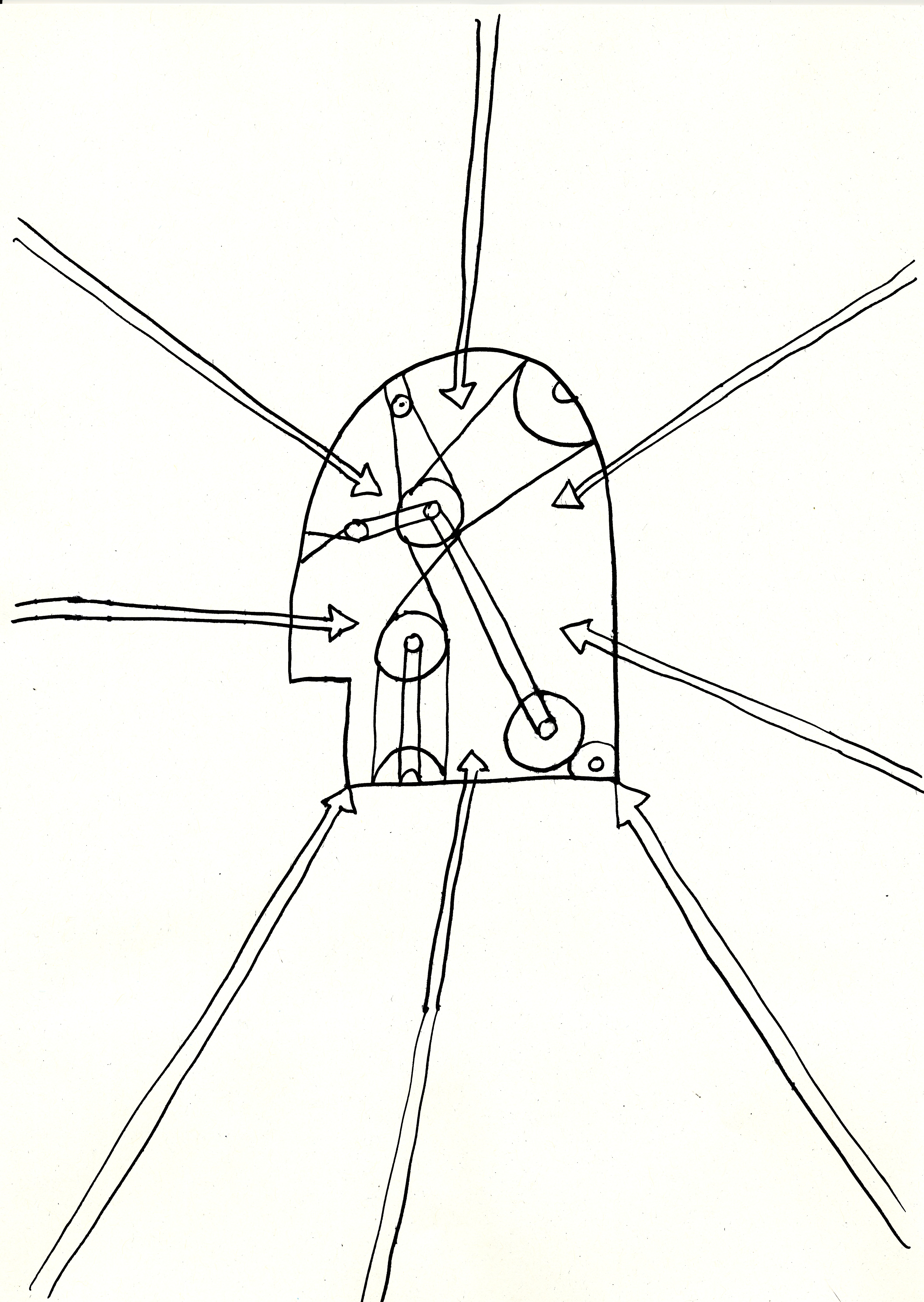

Disegni di Ugo Pierri

Copertina di Marco Formaioni

Ristampa: 2019

“Negazine” n. 1 / 2017

Editoriale

Chi pensa che lo scontro con un nemico che ci sta quasi per schiacciare e la lotta per affermare il nostro modo, anarchico, di vedere la vita, siano punti di partenza accettabili ma da superare perché dobbiamo desiderare un qualche luogo paradisiaco di calma e reciproca benevolenza, ha sbagliato nel cominciare a leggere queste righe. È bene quindi che interrompa qui la lettura.

Noi stiamo per parlare della gioia che proviamo, e che speriamo i nostri lettori proveranno, nell’attaccare il nemico. Per noi è l’unica giustificazione che sentiamo per dare inizio a una nuova pubblicazione periodica, una rivista per l’appunto.

Ma cos’è una rivista? Un certo numero di pagine con qualcosa scritto, provviste di una copertina. Solo questo? Per noi non è solo questo. Quindi non è nemmeno l’insieme delle tesi che sosterremo, né dei fatti che avremo l’ardire di discutere, né di ciò che decideremo talmente importante da approfondire e criticare, né di ciò che sperimenteremo qui per la prima volta, gettando in faccia ai più o meno attoniti lettori il nostro modo di entrare nella realtà.

Solo chi vede il dito che indica la luna e si sofferma sul dito può arrivare a una di queste conclusioni, tutte plausibili, per carità. Noi stiamo per andare oltre, stiamo per armarci, ancora una volta, per attaccare, per fare del male a un complesso sistema che si avvia a distruggere il pianeta, e intendiamo fare qualcosa contro questa mostruosità operante prima che riesca nel suo progetto. Almeno cercheremo di fare tutto il possibile.

Ora, siccome per agire bisogna conoscere e comprendere chi ci sta davanti, e cercare un processo concettuale adeguato per individuare le migliori modalità d’intervento nell’attacco, ecco il perché, il primo perché, di questo foglio.

Un secondo lo abbiamo individuato nel non tacere, nel non restare schiavi di quello che la stessa struttura che vogliamo distruggere ci passa come la più evidente delle realtà. Vogliamo guardare con altri occhi, sentire con altre orecchie, avvertire con il nostro cuore, non tramite un meccanismo tecnologicamente avanzato che possiamo in qualunque momento scambiare per condotta umanamente accettabile.

Un terzo lo vediamo davanti tutti i giorni. Un clima di appiattimento e di uniformazione, di pietosa accettazione e di agonia scambiata per respirazione e battiti del cuore. Noi rifiutiamo l’apparenza vitale di questa morte sostanziale. Ed è per ciò che vogliamo andare oltre, per questo che vogliamo affermare la gioia come visione della vita e non un misero arroccamento difensivo.

Usciamo dal conformismo miseramente riduttivo, compagni, usciamo all’aria libera, avviciniamoci se non altro al margine della foresta e poi, a poco a poco, cominciamo ad attaccare i luoghi dove si realizza il massacro sistematico della nostra vita, i luoghi della sopravvivenza e della mediocrità, dell’ignoranza e del facciamoci piccini per attutire i colpi che arrivano.

Prendiamo finalmente l’iniziativa, mettiamoci il coltello tra i denti e sferriamo i nostri colpi.

Queste pagine non sono solo povera carta sporcata con qualche goccia d’inchiostro, ma una parte della carne del nemico su cui imprimiamo il grido disperato della nostra volontà di distruggerlo.

Che lo scontro continui fino in fondo.

La redazione

marzo 2017

Tecnologia

Nel leggere le pagine che seguono è bene che tutto quello che sappiamo sulla tecnologia non venga tenuto in considerazione. In effetti, quali sono le conoscenze o le ipotesi spacciate per certezze che costituiscono il contenuto scientifico della tecnologia? Poca cosa.

Osservando il cassetto in cui sono conservate le ricerche scientifiche approdate a buon fine, cioè dalle quali è venuto fuori qualcosa di concreto, ci si rende conto che si tratta di una serie di utilizzabilità. Cioè di cose fatte che vengono usate con uno scopo, sia pure negativo come nel caso delle tecniche militari. Lo scopo in questione è quasi sempre duplice: sostituire qualcosa di preesistente, ottenendo un surplus di impiego e di risultati, e aprire nuovi orizzonti d’utilizzo. Gli operai specializzati, in genere quasi tutti corti di cervello e pagati dai vari committenti, operai che eufemisticamente sono chiamati scienziati, non hanno idee ma solo capacità e, su questi due concetti, è bene fare chiarezza.

Le idee permettono di capire quello che ci sta davanti e come potrebbe evolversi, cioè ci mettono in grado di vedere per prevedere. Le capacità ci fanno usare un congegno, leggere un programma o anche costruirlo (stupide sequenze binarie), mettere un oggetto nella casella pertinente e andare a dormire tranquilli.

Le idee ci tengono continuamente in subbuglio, non permettono di accontentarsi, pretendono da noi il massimo e, quando abbiamo dato tutto, richiedono ancora di andare oltre, oltre il pensabile, oltre l’acquiescenza del senso comune che tutti quanti addomestica, scienziati e idioti sapienti, ma non chi ha un’idea nella mente e nel cuore. Un operaio specializzato che ha finito le sue ricerche e ricevuto gli applausi dell’inclito pubblico per le sue, diciamo così, scoperte, si sente appagato. L’idiota sapiente che ha fornito un’accurata e nuova annotazione del Furioso chiude i suoi giorni nella bambagia di un’aula universitaria. Ambedue questi prototipi non possono mai accorgersi della potente azione derealizzante che è in corso su di loro, e sui loro confratelli, da parte della tecnologia.

Perché?

Perché il mondo è fatto da cose che devono andare al loro posto, quindi si adagia mollemente nelle mani, e nei progetti, di questi idioti o di questi manovali della scienza, maneggiato, costruito e ricostruito ogni giorno, in modo che tutto vada per il suo verso. Ogni asperità deve essere smussata, ogni contraddizione superata, ma di questi livellamenti e di questi superamenti nulla deve andare fuori dai ruoli previsti, anche se questi ruoli per il momento possono sembrare impervie scalate dell’intelligenza operativa. E difatti lo sono, ma restano tutte scalate nell’ambito del fare quantitativo, nessuna qualità balugina all’orizzonte, dove il continuo ripetersi dell’accumulo dei fatti segna il massimo livello del progresso immaginabile. L’appiattimento collettivo e generalizzato non esclude le menti più produttive del pianeta, quelle che normalmente sono ritenute i fari dell’intelligenza, verso i quali l’interesse di alcuni privilegiati si indirizza per arricchirsi.

Lontano da questo sottobosco di idioti sapienti e operai belanti c’è ancora un mondo possibile, quello dell’impegno personale, dell’intervento nell’azione, dell’attacco contro le strutture portanti per un possibile oltrepassamento verso la qualità che può trasformare la vita e con la vita anche la realtà che ci sta davanti. Certo, com’è ovvio si tratta di una piccola cosa (forse una puntura di spillo?), e quand’anche fosse? Per noi non si tratta mai di punzecchiature ma di qualcosa che ci cambia l’esistenza, che si erge a fronteggiare un progetto disgraziato che sta sottraendoci tutto quello che siamo, la nostra stessa realtà.

Perché il progetto della tecnologia è quello di mettere in atto un’opera totale, la derealizzazione del mondo.

Che significano queste parole?

Cerco di spiegarle nei limiti delle mie possibilità.

L’insieme di tutte le tecniche oggi operanti costituisce ciò che chiamiamo economia. Questa è stata inglobata nella tecnologia. Eppure la tecnologia è qualcosa di differente, di radicalmente differente della somma delle singole tecniche. Queste producono continuamente il mondo in cui viviamo, la tecnologia lo rende irreale, cioè lo desostantivizza, lo priva della sua realtà. Per non interrompere subito qui la lettura e buttare via sdegnati queste povere pagine, occorre un poco di pazienza.

Non dimentichiamo che lo scopo della tecnologia è quello di appiattire e uniformare la realtà. Questo scopo, è per il momento solo in piccola parte raggiunto, ma non si possono lasciare in piedi i tentativi delle varie tecniche di battersi per il maggior profitto dei singoli produttori. Non si può però imporre a tutti di usare lo stesso modello di automobile, fosse anche il più adeguato alle necessità del traffico, né di indossare lo stesso vestito. Bisogna allora aggirare il problema. Questa è la derealizzazione. Gli oggetti sono liberamente prodotti e imposti nei modi che conosciamo attraverso il mercato ai consumatori, ma il loro senso, il loro significato d’uso, è depotenziato, cioè privato della propria sostanza. Per il momento questo processo è solo in parte visibile, in alcuni settori più che in altri, ma è proprio agendo sull’appiattimento culturale generalizzato che la tecnologia realizza i suoi obiettivi. Noi compriamo auto che chiaramente non sono adatte alla circolazione delle grandi città, e meno lo saranno in futuro, ma le utilizziamo ben al di sotto della loro potenzialità, perché il resto, la loro imponenza costruttiva, costituisce solo un segno del nostro livello sociale, lo status symbol di cui spesso si parla a sproposito. Le sfilate di moda propongono modelli che nessuno indosserebbe perciò ci accontentiamo di derubricare quegli obiettivi culturali portandoli ai nostri livelli di comprensibilità. Mille segnali (cinema, televisione, letteratura) ci danno indicazioni di cosa siano le pulsioni erotiche che possiamo provare, poi ci accontentiamo di livelli di soddisfazione che sono modestamente più adatti alla nostra sessualità, che in genere ha ben poco di fantastico. Come abbiamo fatto vedere in un altro articolo qui presente il nostro tempo è atrocemente settorializzato dandoci l’illusione di vivere, respirare e godere della nostra vita e, invece, dormiamo quasi tutto il tempo. Il che portato all’estremo suona campana a morto per ogni altra prospettiva possibile.

Come si vede in alcuni settori la tecnologia è riuscita a costruire un modello di derealizzazione più avanzato e in altre meno, ma il progetto ha uno scopo più complessivo, derealizzare l’uomo.

L’appiattimento culturale non è però lo scopo primario dell’impegno tecnologico, esso più che uno scopo rimane uno strumento. Al di là si profila l’orizzonte dell’uniformazione nell’assenza di realtà. Di fronte al fittizio sempre più dilagante, una risposta efficace potrebbe essere quella di riaffermare la durezza della realtà. Io sono quello che so fare, quindi cerco di allargare il mio fare e divento homo faber del mio destino, posso cioè cambiarlo, differenziandolo da quello degli altri, posso vivere una vita significativa nella medesima produzione che cerca di soffocarmi. Queste sono chiacchiere o, se si preferisce, farneticazioni. Nel fare non posso realizzare altro che quello che mi viene costruito attorno. Irrealizzato tendo a fabbricare irrealizzazioni, voluto da un meccanismo irrealizzante vengo irrealizzato e quindi sono sempre più in grado di scambiare l’irrealtà per realtà e di adeguarmi alla mia vita di zombi. Nell’ambito del fare posso accumulare tutta la cultura che voglio ma non saprò mai trasformarla in strumento di liberazione o, almeno, se non vogliamo spararle grosse, in mezzo di attacco. Qui si annida l’equivoco e il sospetto di molti che pensano la cultura come uno strumento aristocratico con il quale i dominatori fanno persistere il loro dominio. In questa tesi c’è molto di vero ma non del tutto. La cultura assicura il dominio, ma il dominio si idiotizza da solo lasciando in circolazione processi differenziati che lo possono mettere in pericolo in qualsiasi momento. Un comitato di idioti sapienti e di operai specializzati non potrà mai mantenere il controllo del mondo, il processo tecnologico di derealizzazione sì. È questo che bisogna capire. Noi dobbiamo impadronirci degli strumenti per attaccare finché siamo in tempo, cioè finché non siamo del tutto derealizzati dalla tecnologia, e questi strumenti sono anche strumenti culturali.

Uno dei modi in cui la tecnologia ci derealizza è anche quello di suggerirci modelli di ragionamento parziali, in se stessi privi di senso, quindi del tutto irreali, che noi siamo ormai perfettamente in grado di scambiare per reali. Una serie di questo tipo viene prodotta come marginalizzazione di certi modelli contestatari del recente passato, opportunamente svuotati di contenuti e resi non reali. A esempio la lotta contro la tecnica rifiutando l’uso degli strumenti che scandiscono la nostra vita quotidiana (telefoni cellulari, computer ecc.), il racchiudersi in qualche buco in campagna o sulle montagne, l’uso di piccole inceppature ridicole nella lingua come segno di rigetto di modelli comportamentali del passato (a esempio, rifiuto dell’uso del maschile per indicare anche il femminile ecc.), l’ideologia vegetariana, quella vegana e tante altre piccole trappole opportunamente utilizzate dalla tecnologia.

Il passaggio dal simbolo alla cosa reale e viceversa accade spesso velocemente e senza un motivo apparente. Ascoltiamo musica maciullata e ridotta in simboli che usufruiamo passivamente, qualche volta riemergiamo a galla e individuiamo, a causa di una traccia di cultura sopravvissuta a brandelli, che cosa sta accadendo alle nostre orecchie. Ma questo passaggio non può farsi senza mediazioni e sostegni. Spesso qualcosa accanto al simbolo entra in gioco e ne distorce il significato sostitutivo. La ricchezza sincretica diventa intermediaria tra il simbolo come superamento e la presenza irrealizzata della cosa che urge sotto il nostro sogno a occhi aperti. Ci svegliamo allora con qualcosa fra le mani e pensiamo non solo alla nostra idiozia, ma anche alla forza che ci ha reso così profondamente idioti. Questo qualcosa ci coglie ormai perduti nella foresta dei simboli ma è, a volte, talmente forte da farci individuare un sentiero fra i mille e mille simboli, capace di portarci fuori fino a sbattere contro la realtà. Ma questa realtà non è affatto quella cosa dura e carica di significati utilizzabili per soddisfare desideri e bisogni, è pur sempre una allucinazione. Siamo allora davanti a un bivio, caricare a testa bassa contro tutto quello che risuona nella ignoranza e nella falsa immanenza, e per fare questo abbiamo bisogno di una designazione, cioè di un solido appiglio strumentale che dobbiamo reperire proprio nel sentiero che faticosamente ci siamo aperti nella foresta, oppure girare il capo dall’altro lato e tornare ad addormentarci. Dopo tutto poteva trattarsi di un disturbo nel sonno, di una malaccorta intuizione di vita quando siamo morti da un pezzo e puzziamo di cadavere senza saperlo.

La designazione però ci ha colpito, bene o male. Per quanto facciamo resistenza, l’avere intuito che dietro l’irrealtà si nasconde un’altra connotazione a noi ignota, che dietro la svolta del sentiero nella foresta c’è un soffio di vita che potrebbe risvegliare l’addormentato tutt’altro che bello, fa presentificare molte cose che abbiamo dimenticato da tempo oppure non abbiamo mai conosciuto. Intuiamo che dietro questa designazione c’è il vuoto nero dell’azione, il sogno che si risveglia e ci accusa di ignavia e di pusillanimità, l’urgenza di dare una spinta alla nostra vita, il bisogno di guardarci attorno, di combattere per prima cosa il sincretismo che collega il simbolo alla cosa simboleggiata, l’irrealtà alla realtà, il meccanismo dell’irrealizzazione che ci cantava la ninna-nanna fino a un possibile risveglio.

Ed è qui che dobbiamo giocarci la vita.

Alfredo M. Bonanno

marzo 2017

Due lingue

La rivista che proponiamo uscirà in due lingue, italiano e inglese. La maggior parte di noi vive in Italia. La scelta di pubblicare la rivista anche in inglese non è solamente legata al fatto che una delle compagne coinvolte in questo nuovo progetto editoriale vive in Gran Bretagna, ma alla volontà di raggiungere più compagni possibile. Riteniamo che le problematiche sulle quali abbiamo deciso di fermarci a riflettere riguardino tutti, in qualunque posto vivano e, nell’affrontarle, vorremmo provare a varcare quelle frontiere linguistiche, storiche, culturali all’interno delle quali siamo abituati a pensare, a discutere.

La percezione che noi occidentali, anche se anarchici, abbiamo del mondo e della realtà, nei limiti delle capacità di interpretazione ancora a nostra disposizione, a fronte di una costante sottrazione di strumenti culturali, è indubbiamente legata al modo in cui siamo cresciuti, all’educazione che ci hanno dato, alle conoscenze che abbiamo appreso, a quel sistema di valori che, in un modo o nell’altro, condiziona il modo di relazionarci e di affrontare l’esistenza. Ai condizionamenti sociali dunque che sono europei, occidentali. La maggior parte dei problemi che ci poniamo e che proviamo ad affrontare, seppur in una prospettiva di distruzione, sono i problemi che pone una società democratica e le nostre reazioni, le nostre analisi, inevitabilmente, risentono dell’atmosfera ovattata, ma intimamente violenta e maledettamente mascherata, di questo tipo di società. Ma, viene da chiedersi, se queste condizioni soffocano quei piccoli sussulti di conflitto che ogni tanto si accendono dentro di noi, flebili come fiammelle, non è forse il caso di sforzarsi di guardare altrove? Non andare altrove, ma guardare altrove.

Cosa vuole dire proiettarsi in una dimensione internazionale dello scontro? Non solo incontrare compagni che vivono all’estero, capire la loro lingua, ma porsi il problema di tradurre il significato delle loro parole in riferimento al loro contesto. Sappiamo veramente capire cosa significano “scontro”, “essere anarchici”, lottare in posti in cui ci sono situazioni di guerra civile, di militarizzazione (vera, massiccia) dei territori, in cui non ci si può riunire per strada in più di due persone, in cui ci sono situazioni di vita, di riflessione completamente diverse da quelle a cui siamo abituati? Siamo disposti a buttare nel cesso tutte le nostre teorie, tutte le nostre antipatie personali, tutti quegli approcci ideologici che ci trasciniamo dietro? Dalle nostre parti le discussioni sui metodi e sulle scelte di attacco quasi sempre non poggiano su un confronto di lotte reali, perché quindi non provare a vedere cosa accade lontano dai nostri cortili?

Siamo di fronte ad un evolversi della tecnologia diretto ad inglobare tutto e tutti, alle necessità del dominio e dei capitali di assorbire risorse ed energie da ogni angolo del pianeta, sia dalle società occidentali, oramai svuotate fino al midollo, che da quelle dove ancora esistono nature selvatiche e modi di vivere fra loro differenti.

L’infantilizzazione dell’individuo è una realtà in continua affermazione. Quasi ovunque in Occidente l’uomo non ha bisogno di trovare il cibo, un riparo. Questi elementi essenziali alla sopravvivenza ci vengono più o meno abbondantemente forniti. Ci sono, in misura non eguale per tutti, ma ci sono. E il resto cosa è? Continuare a cercare nuove risorse e produrre, attraverso sofisticati meccanismi, altro cibo, altri ripari, nuove richieste, altri bisogni. Quest’ultimi mutano e aumentano di numero, a seconda del grado di complessità e di sviluppo produttivo dell’organizzazione sociale in cui esistono. Ma affinché case, riparo, tempo libero, ricchezze e povertà possano esistere, in alcuni posti si patiscono varie forme di addomesticazione e autoritarismo, in altri si muore, si combatte. Le condizioni di miseria, di repressione, di vita, possono essere molto diverse da un luogo ad un altro, ma le basi generali da cui derivano sono le stesse. Diverse le conseguenze, medesimi i presupposti.

Dalle case in cui leggiamo e apprendiamo di queste morti, di vari sussulti di resistenza e rivolta, è necessario uscire, per quanto comode esse siano. La casa non è solo il luogo fisico dove dormiamo e mangiamo, ma può essere la prigione esistenziale in cui abbiamo relegato le nostre idee e le nostre passioni.

La scelta di portare, intanto attraverso la traduzione, le riflessioni sugli argomenti che trattiamo nella rivista fuori da una cerchia ristretta di compagni è legata proprio al voler distruggere la casa e provare a superare i confini.

Mariangela Vella

aprile 2017

Il controllo tecnologico

Difficile capire il livello di incomprensione in cui versiamo quasi tutti per quanto riguarda uno degli scopi primari della tecnologia, il controllo.

Il potere, a qualsiasi livello, è interessato a conoscere le reazioni dei dominati, dalle preferenze alimentari ai livelli medi di istruzione, dalle scelte politiche in generale agli orientamenti specifici (destra e sinistra sono indirizzi ormai obsoleti), dalle scelte di abbigliamento alla distribuzione dei redditi, e tante altre modulazioni puntualmente registrate e altrettanto puntualmente disdette dalle ricerche statistiche.

Molti sforzi e molti investimenti sono stati utilizzati per capire questi flussi di orientamento e per mantenerli sotto controllo, evitando che producessero richieste molto particolareggiate e poco prevedibili. Anche quando sono apparsi improvvisamente (ma non troppo) comportamenti massivi mai osservati prima, ad esempio il caso del maggio 1968, non solo si è corso ai ripari velocemente, ma esaminando in maniera approfondita il fenomeno ci si è accorti in breve tempo che le nuove tendenze non erano del tutto fuori sintonia e che bastava aggiustare di poco il controllo sulla circolazione di alcuni modelli d’uso comune e tutto tornava alla cosiddetta normalità.

La presenza massiccia della tecnologia in qualsiasi aspetto della vita sociale contemporanea non viene colta fino in fondo se non si studia bene la scomparsa del classico dualismo tra umanesimo e tecnica. Questa separazione si è andata dapprima affievolendo per poi scomparire del tutto e l’affievolirsi ha avuto come causa l’abbassarsi del livello culturale medio. Da un canto gli studi tecnici, anche ai livelli universitari, preparano sostanzialmente operai specializzati, anche se dotati di laurea, mentre il settore umanistico, che culturalmente dovrebbe fare la differenza, spingendo i tecnici a elevarsi dalla loro chiusa atmosfera meccanotecnica, si è talmente impoverito da sfornare a stento alfabetizzati. Tutto questo pur persistendo delle piccole eccezioni, poche centinaia di persone, particolarmente seguite dal potere, utilizzate per fare meglio funzionare gli apparati di ricerca e i progetti di controllo.

Di per sé l’accesso della tecnologia nell’ambito culturale ha favorito l’appiattimento complessivo, in quanto per certi utilizzi di ricerca, escludendo quindi la mera esecuzione dei progetti, non occorrono grandi preparazioni culturali ma soltanto specifiche competenze tecniche. In queste condizioni, comprendere l’intrusione della tecnologia nell’intera vita dell’uomo contemporaneo, e quindi approntare bene o male una qualche resistenza, è diventato difficile se non impossibile. Il nostro istupidito cervello ci porta a pensare che spegnere il cellulare d’ordinanza o mantenersi lontani dai circuiti sotto controllo visivo, sia sufficiente per contrastare un processo che ha non solo ben altre potenzialità ma anche ben altre intenzioni.

La costruzione del nostro gusto o le modulazioni del nostro individualissimo (si fa per dire) erotismo, sono sistemi tecnologici di controllo molto più sofisticati della lucetta che campeggia all’ingresso di un qualsiasi supermercato. La tecnologia imprime il suo sistema d’urto basato sul controllo in modo da fare pervenire un messaggio oppressivo e onnicomprensivo, il tutto accompagnato da una sempre crescente incapacità di rendersi conto dei limiti e delle potenzialità di questo non individuabile progetto. Il controllo è un principio metafisico che regge le basi di una convivenza in cui la risposta, necessaria per sentirsi vivi e non oggetti incasellati sul banco di una qualsiasi distribuzione automatica, viene accantonata per sempre attraverso l’accettazione di una condizione non duramente repressiva. Tutto l’indirizzo tecnologico di controllo è diretto quindi a costruire una condizione morbida che riduca al minimo le reazioni capaci di creare sacche di non-controllo, non ammissibili dal meccanismo stesso che è stato fatto entrare nell’ambito della vita quotidiana. Non abbiamo davanti un interlocutore posto di fronte a un pannello dove deve pigiare a destra o a manca dei pulsanti, ma un progetto autoprodotto che ingloba la totalità delle controversie immaginabili dei singoli capitali sempre in competizione tra loro.

Di fronte a una presenza onnicomprensiva, avente la tendenza autodiretta a impadronirsi della totalità stessa del vivere in società, parlare di controllo come scopo primario e quasi esclusivo della tecnologia è riduttivo e sbagliato. In fondo lo scopo inconfessabile della tecnologia nel suo complesso, intesa quindi come insieme che comprende tutti i sottoinsiemi possibili costituiti dai singoli capitali in competizione tra loro, è quello di ridurre il controllo a un livello sempre più accettabile e aumentare la condivisione attraverso una serie di processi di uniformizzazione costruiti attraverso le potenzialità tecnologiche stesse.

Se si uniforma il gusto della moda e della scelta, se si desidera lo stesso modello di uomo e di donna, non quello fatto vedere nei cataloghi o nelle sfilate di moda, ma al di sotto, ben al di sotto, impoverito e modulato in maniera accessibile e accettabile, se le risposte divergenti vengono polverizzate verso obiettivi minimali e senza un vero e proprio contenuto sovversivo, tutto questo movimento automaticamente messo in moto dall’insieme tecnologico stesso può ben ridurre l’attenzione di controllo. Se la lotta contro il potere è indirizzata in maniera fittizia su simboli linguistici, scelte gastronomiche, cartelli stradali, scritte murali, generi e tutto il resto, se l’attacco sovversivo al potere concreto diventa un circo in cui le pulsioni vengono modellate al minimo sulle mode uniformanti che ormai dilagano dappertutto, la tecnologia può ridurre i suoi progetti di controllo totale, per altro ormai reso possibile dalle più avanzate scoperte scientifiche. Questo vuol dire che, in generale, non tutto quello che oggi si può fare viene fatto, ma che la tecnologia produce ciò di cui ha bisogno per rendere onnicomprensiva la sua presenza all’interno della vita di ciascuno di noi, senza sprechi e senza fughe in avanti.

Queste riflessioni aprono una prospettiva di attacco che potremmo considerare in modo diverso da come si è fatto in passato. Le singole strutture fisiche che rendono possibile l’incubo tecnologico nel suo complesso, non a livello locale ma a livello globale, sono pur sempre gli oggetti portanti del progetto in questione, e con loro, va da sé, gli uomini che nei singoli comparti, quasi senza nessun contatto tra di loro, concorrono a realizzare lavorando nella totalità dei casi solo in nome del profitto del singolo capitale. Ed è ovvio che così si individuano due obiettivi che però non devono essere per forza in cima ai pensieri dei rivoluzionari che intendono ridurre le conseguenze immediate della tecnologia in azione.

E poi? Ecco la domanda che ci si deve porre oggi. Il processo tecnologico non si conclude con quella rete di fili e di raccordi sotterranei ed aerei, con quelle cattedrali più o meno in pieno deserto, che abbiamo individuato da tempo, e di cui abbiamo parlato a lungo, ma si allarga di molto.

Che la rete bancaria universale sia uno dei punti essenziali per il funzionamento tecnico del mondo è cosa facile a capirsi, ma si tratta di un rapporto diretto che per la sua ovvietà non varrebbe nemmeno la pena sottolineare. Tutti siamo immersi nel sistema bancario mondiale, senza di esso nessuno di noi potrebbe sopravvivere o dovrebbe immediatamente fare ricorso a pratiche che non molti sono in grado di realizzare per mancanza di mezzi e anche per un implicito effetto del sistema tecnologico stesso. Restando nel tema, la circolazione del denaro rende possibile la distribuzione delle merci e da quest’ultima deriva la possibilità del consumo e, così stando le cose in questo momento storico, la nostra vita. Non è certo con sorpresa che scopriamo adesso che la nostra è una vita di merda perché l’abbiamo consegnata da tempo nelle mani adunche di protesi tecniche inserite in un combattivo conflitto tra capitali su di un terreno di scontro che non è sbagliato considerare planetario. Questo per prendere un singolo aspetto non certamente secondario ma non fra i più importanti perché direttamente collegato attraverso il rapporto produttore-consumatore. E le banche sono state da sempre uno degli obiettivi privilegiati per un attacco da parte dei rivoluzionari che non si limitassero a vendere parole agli angoli delle vie.

Prendiamo un altro aspetto della struttura tecnologica, la costruzione dell’erotismo individuale. Ognuno di noi avverte le proprie pulsioni erotiche e le considera quanto di più personale ci sia, ci riflette poco sopra, quando ne parla con qualcuno lo fa con un certo pudore e tutto il resto che ben conosciamo. Ma non sono in molti ad avere riflettuto sul fatto che il modello erotico medio che grosso modo tutti noi accettiamo, fatte le dovute eccezioni, è una costruzione della tecnologia. La circolazione delle idee, quindi anche il livello culturale medio, la possibilità stessa di entrare in contatto con altri esseri umani e instaurare con loro possibili rapporti erotici, vengono gestiti dalla tecnologia, anzi è una delle attività più impegnative che quest’ultima pone in atto perché da essa derivano altre attività strettamente collegate al consumo. E a questo punto si apre un problema serio. Come fare ad attaccare un processo repressivo tanto intimo e così penetrato all’interno di ognuno di noi? Anche qui ci sono molti modi di attaccare. In fondo una sfilata di alta moda, un negozio di biancheria intima, un produttore di film porno, un ristorante gestito da un pontefice della culinaria, perché dovrebbero essere considerati meno responsabili di un traliccio dell’alta tensione? O cominciamo a porci queste domande e a ragionare in termini globali per quanto riguarda il problema della tecnologia, o non faremo mai dei passi avanti nei confronti del nemico che ci sovrasta.

Continuiamo, ma il discorso potrebbe allungarsi di molto, la scuola, per toccare un punto doloroso, ai livelli superiori, è uno degli elementi terminali dove il processo tecnologico in atto realizza la produzione della materia prima che gli serve per la fase produttiva che ormai non si può nemmeno definire post-industriale. In qualunque modo si consideri la cosa, occorre una mano d’opera alfabetizzata ma non acculturata. Mille strumenti sono stati usati per ottenere questo splendido risultato, perfino il detournement dei movimenti cosiddetti rivoluzionari del passato che una volta soddisfatte le richieste imbecilli del primo momento non hanno saputo cos’altro chiedere e sono stati risucchiati nel vortice collaborazionista. L’abbassamento culturale della scuola serve da livello medio globale per qualsiasi altro settore sociale. Il lavoro ormai ha bisogno solo di servi sciocchi divisi in gruppetti isolati dove piccoli caporali ripetono sceneggiate sindacali del passato ormai prive di senso. Anche qui, l’attacco, come accadeva in passato, non dovrebbe essere un grave problema. Non ci sono obiettivi privilegiati, qualsiasi obiettivo scolastico è buono perché cattivo, perché asservito, perché ormai inservibile, perché ridicolmente stupido. Forse i più piccoli livelli assolvono ancora all’insostituibile compito dell’alfabetizzazione, ma del resto, salendo ai piani alti, non c’è dubbio che si potrebbe farne benissimo terra bruciata.

La tecnologia merita un approfondimento che non possiamo condurre qui fino in fondo, rischieremmo di farla troppo lunga. Preferiamo rinviare ai prossimi numeri della nostra rivista. Se quello che diciamo ha un senso, aspettiamo anche di sapere cosa ne pensano i compagni che ci leggono.

Ernesto Pris

marzo 2017

Dormire

Essere presenti a noi stessi, costantemente, tutti i momenti della nostra veglia giornaliera, piena di cose da fare, stanca. È necessario riposare, e questo di solito lo facciamo di notte, tranne casi specifici imposti dai processi lavorativi. Dormire ricarica le nostre energie. Ma non è l’aspetto fisiologico che vogliamo affrontare in queste pagine, piuttosto il senso profondo, esistenziale, di quello che vuol dire il sonno.

Stacchiamo, a un certo punto, volontariamente o con l’aiuto della chimica, la coscienza di noi stessi e soggiacciamo alla vis dormitiva, come si diceva una volta. Tutto qui? No. No, perché si può anche dormire a occhi aperti, faticando, lavorando, sopportando lo sfruttamento organizzato da opportuni repressori, e perfino credendo di sognare o di pensare, in altri termini di usare la fantasia e le nostre capacità cognitive. Come può accadere tutto questo? Una riflessione superficiale non metterebbe molto tempo per distinguere nettamente la veglia dal sonno. Eppure le cose non stanno così.

Noi passiamo una gran parte della nostra veglia – quindi con gli occhi spalancati – dormendo, appunto dormendo a occhi aperti. Le preoccupazioni della tecnologia, preoccupazioni come ormai sappiamo non individuali ma del processo tecnologico stesso, si indirizzano anche su questo nostro pericoloso dormire mentre pensiamo di essere svegli. Il processo è troppo disarmonico, eccessivamente spontaneo, non sufficientemente controllato e uniforme, inadatto a darsi un indirizzo comune di comportamento. Vediamo di capire meglio questi problemi.

Il tempo che noi passiamo sul lavoro, impegnati a risolvere problemi oppure a eseguire banalmente ordini, separa una sezione della nostra mente e la dedica a un utilizzo attutito, adeguato alla bisogna, cioè ai problemi da risolvere, agli ordini da eseguire ecc. La parte tenuta in serbo, di tanto in tanto si affaccia alla coscienza pretendendo di essere ascoltata, ma viene rinviata indietro come espressione di rigurgiti irrazionali, brandelli di sogni, desideri, speranze, incubi, rimpianti, rancori e tutto il resto. Il meccanismo di controllo che presiede a questo processo è sviluppato a partire dall’adolescenza e corrisponde alla professionalizzazione dello studio o del lavoro, secondo i propri impegni, le occasioni, gli incarichi e tutto il resto. Possiamo considerare stato di veglia la condizione della sezione occupata al lavoro, o allo studio? No di certo. Possiamo considerare veglia vera e propria l’affacciarsi spontaneo della sezione obbligata al riposo? No di certo, nemmeno questo. Ne risulta che per almeno otto ore, se non di più, noi dormiamo, cioè un terzo della giornata. Se aggiungiamo la media di altre otto ore di sonno, ne restano solo altre otto in cui siamo veramente svegli. Ma lo siamo davvero?

Il discorso si lega adesso a queste residue otto ore, ed è su di esse che si indirizza l’attenzione tecnologica. L’impiego degli strumenti ormai di largo uso nelle popolazioni più o meno avanzate culturalmente (si fa per dire) ed economicamente, lascia sorgere molti dubbi. L’uso dei telefoni cellulari è largamente diffuso e la trasmissione di comunicazioni vere e proprie, cioè trasmissioni di contenuti aventi un significato specifico, più o meno dirompente per quanto riguarda il mantenimento dell’equilibrio ordinativo mondiale, è molto basso. Lo stesso dicasi per l’uso della televisione e del computer. Tale basso livello dovrebbe tranquillizzare il dominio, e di fatto lo tranquillizza, tranne i casi sporadici di processi insurrezionali improvvisamente generati per svariati motivi che non è qui il luogo di approfondire. Ma il dominio non è la tecnologia, sono due cose differenti, o meglio sono la stessa cosa nel senso che il dominio è nella tecnologia e non viceversa.

Il basso livello della media dei contenuti trasmessi con questi strumenti che coprono una buona parte di quelle restanti otto ore di veglia è, come abbiamo detto, confortante per il dominio. Ma questo ha una prospettiva ottusa per definizione, gli interessa che tutti stiano quieti nell’ambito della propria attività cosiddetta produttiva, che cerchino di fare passare quelle altre benedette otto ore nel modo più innocuo e anodino possibile e che vadano a dormire inebetiti alla solita ora.

La tecnologia vuole un’altra cosa, vuole che tutti si trastullino alla stesso modo, il che significa che tutti desiderino la stessa cosa, opportunamente variegata, questo è ovvio, ma perfettamente prevedibile, e ciò allo scopo che non siano veicolabili, in un modo o nell’altro, tra le righe, residui più o meno significativi di pensiero (questa parola va sottolineata per bene) sovversivo, cioè capace di negare la realtà e di sognarne un’altra al suo posto, diversa, talmente diversa da spaventare allo stesso modo dei peggiori incubi.

In altre parole, la tecnologia vuole che anche le altre otto ore, quelle della veglia, siano passate dormendo.

Cerchiamo di non apparire dei vecchi conservatori che sognano un tempo ormai passato che non potrà più tornare. Precisiamo ciò che facilita il sonno, bene accetto per il dominio ma non per la tecnologia a causa del fatto che è troppo disomogeneo. Giornali quotidiani, televisione, radio, telefoni cellulari, computer, film, musica di massa ecc. Certo, ognuno di questi mezzi di comunicazione può avere delle crepe, ed è proprio quello che teme la tecnologia, ma nel loro insieme il compito che svolgono è proprio l’addormentamento.

Prendiamo la lettura mattutina dei giornali, per altro molto ridotta e per lo più seguita da una fascia di fruitori meno pericolosa per i reggitori delle nostre radiose sorti. Non c’è niente di più superficiale e stupido. La struttura di ogni articolo segue le direttive di cordata non solo riguardo i contenuti ma anche riguardo la forma. Imbecilli di media e grossa portata sono chiamati a riempire colonne e colonne di giudizi grossolani e accomodanti su tutti e su tutto. La televisione non credo abbia necessità di essere spiegata a chi ci legge per quanto concerne il livello di mediocrità su cui resta adagiata da sempre, sprofondando se possibile ogni anno ancora più in basso. Gli altri due strumenti elettronici, telefoni cellulari e computer, vengono affidati apparentemente all’intelligenza del fruitore ma è proprio su di questa che essi influiscono, modellandola in funzione dell’uso che quest’ultimo fa di loro. C’è in corso uno scambio che solo apparentemente è bipolare, in sostanza è diseguale. Il fruitore non può competere con la macchina se non possiede adeguate conoscenze culturali, di ordine complessivo, che gli sono state per tempo sottratte attraverso mille vicissitudini scolastiche e del contesto intellettuale nel suo insieme. I discorsi che si realizzano nello scambio cellulare, a qualsiasi livello, sono appiattiti, la lingua è sintetizzata ben al di sotto delle centottanta parole disponibili per gli studenti universitari americani, la stessa durata media di ogni comunicazione è abbreviata al massimo a causa dell’enorme sviluppo numerico dei contatti. L’utilizzo culturale del computer non va al di là di quello che il fruitore conosce di già, dati che tramite lo strumento possono essere aumentati, controllati e perfezionati, ma mai creati ex novo.

E infine la musica, perché adesso non riusciamo a ipotizzare altro. Questo strumento di comunicazione entra nella testa di tutti noi, più o meno continuamente. L’uso che se ne fa dappertutto è assolutamente passivo. Il ricevitore assorbe onde musicali che attenuano le sue di già risibili capacità di giudizio e favoriscono quel dormire a occhi aperti che tanto è caro ai sogni di dominio totale. Tranne ristrette minoranze racchiuse nei conservatori (la parola la dice lunga), ininfluenti sul giudizio complessivo, e peraltro dedicate a coltivare la musica dal punto di vista culturale, sia nella strumentistica che nella parte storica, l’ignoranza regna sovrana, se si esclude il classico flauto dolce messo in bocca a molti bambini nelle scuole di grado più basso. Perfino la storia della musica viene tenuta lontana dall’insegnamento. Fondamentale l’uso della musica per il mantenimento dell’ordine costituito, naturalmente di quella musica che favorisce e consolida l’abbandono di qualsiasi impegno. Una gigantesca ninna-nanna per bambini scemi.

Anche se imperfetto il lavoro fatto è stato colossale. Siamo a un ottimo livello di stupidità collettiva, l’appiattimento culturale è considerevole, la capacità di usare il cervello mediamente molto ridotta. Eppure tutto questo non basta. Sia per la continua contaminazione delle diverse condizioni di vita, che subiscono l’influsso, anche se indiretto, di modelli ancora più degradati dal mero punto di vista della sopravvivenza, sia per i movimenti continentali dei popoli che causano non solo sussulti e spaventi ma anche trasformazioni produttive a volte non controllabili, sia per la prospettiva di risvegli colossali (ad esempio, la Cina) che minacciano di riversarsi, come consumatori e non solo come produttori, nel mondo più avanzato, per tutti questi motivi e per altri, il dominio, nel senso più ampio del termine, non dorme sonni tranquilli. Ma è la tecnologia che cerca di realizzare quello che il dominio in senso stretto, come coefficiente economico-politico, non può che sognare.

I nuovi orizzonti della tecnologia non solo perfezioneranno le tre tendenze che abbiamo sotto gli occhi, televisione, telefonia cellulare e computer, ma certamente altri settori saranno sviluppati per meglio coordinare l’appiattimento culturale complessivo, l’uniformazione del modo di vedere le cose, l’integrazione di un pensiero collettivo ridotto all’essenziale. E allora i giochi saranno fatti e non potremo che avvoltolarci nella nostra mota.

A meno che prima…

… prima non accada qualcosa. Perché mai scriveremmo queste note se la fede in questo qualcosa che potrebbe accadere non ci attanagliasse il cuore? Eppure un dubbio, o meglio un’angoscia, non riusciamo a evitarla. Chiotta chiotta si insinua nei nostri sogni e minaccia di guastarli. Siamo pur certi che le parole non bastano, questo è evidente perfino a noi, assidui frequentatori di parole (non solo, per la verità). Ma non si tratta di un’angoscia che riguarda l’inefficienza delle parole, queste sono quello che sono, possono arrivare dove arrivano, se ben dirette, ma non al di là. Il vero dubbio atroce riguarda noi stessi, gli stessi interlocutori privilegiati verso i quali indirizziamo questo messaggio che non basta più mettere in una banale bottiglia ma forse occorrerebbe collocarlo in un candelotto di dinamite. Forse il botto potrebbe scuotere le coscienze addormentate? Ma non andrebbe distrutta la carta che custodisce amorevolmente le parole? Certo che andrebbe distrutta. Che muoiano una buona volta le parole e viva l’azione.

Per il momento pare che tutto sia avvolto nel silenzio tombale dell’immacolata riflessione, ma chissà? Dal bozzolo di una larva potrebbe improvvisamente venire fuori la zampata di un leone.

Non abbaiare, mordi

marzo 2017

Droga

Io amo la droga. Come non potrei? Perché rinunciare a qualcosa che mi fa star bene, capace di alterare, a diversi livelli, il mio stato di coscienza immergendomi in un’atmosfera di benessere psichico e fisico appagante. In fondo, una volta compreso che quello in cui viviamo non è il migliore dei mondi, ma un ambiente in cui continuamente assorbiamo condizionamenti di gusti, sensazioni, opinioni, pulsioni, e siamo chiamati a partecipare, in un modo o nell’altro, alla ridefinizione costante di questi gusti, sensazioni, pulsioni, è probabile che ci si senta deboli e inermi.

Una volta capito che in un mondo di massacri e massacratori lottare contro tutti i ruoli, anche quelli che continuamente affidiamo a noi stessi, e provare ad attaccare non ci darà nessuna vittoria, è probabile che tra un’attività militante e l’altra, tra una discussione e l’altra si cerchi ardentemente il rifugio in uno stato alterato di coscienza, in cui proiettare, illusoriamente, l’idea di lotta, l’idea di attacco. Mi sento appagata nel mio stato alterato, non sento più il bisogno di scavare, di andare fino in fondo, penso di avere tutto con me. Trovare un rifugio è uno dei modi che mi aiuta a sopportare questo mondo, a vivere la mia vita. E quando in mia compagnia, nel godimento di quell’alterato stato di coscienza, ci sono altri individui con cui abitualmente scambio fiumi di parole sull’uso del fuoco e l’inammissibilità delle regole, il godimento è ancora più alto, e anche più accettabile.

Come dappertutto, anche nella cosiddetta socialità fra compagni la presenza della droga è un fatto sempre più diffuso. Nonostante si sappia chiaramente quale è il ruolo che certe sostanze assumono nelle relazioni fra individui (l’abbassamento dei freni inibitori, la predisposizione a scherzare, la possibilità di estraniarsi dalla realtà ecc.), nel renderli soggetti passivi fra tanti altri, esse sono largamente utilizzate.

Ma sarebbe un errore giudicare la droga come il problema, e non come uno dei problemi. Ci pensa già la società a stigmatizzarla come uno dei maggiori che la affligge, quella stessa società che si regge sulla produzione e sponsorizzazione di dipendenze di qualsiasi genere.

È interessante, semmai, provare a chiedersi, perché si ha bisogno di droghe? Ma non solo. Perché si ha bisogno di protesi per vivere? La droga infatti non è che una delle tante che eleggiamo, di volta in volta, a compagna di vita.

Qualsiasi cosa capace di alterare i nostri stati d’animo, la percezione di noi stessi e di ciò che ci circonda, che ci illude coprendo quelle insicurezze profonde che non riusciamo ad affrontare e per le quali rimaniamo immobili, può definirsi una protesi.

Ascoltiamo in compagnia, o da soli, musiche assordanti che ci colmano l’animo di slogan e parole forti a ritmi incitatori. Condiamo quei momenti con alcool e droghe, manifesti sulle pareti, raccolte fondi per sostenere compagni finiti in carcere, e ci abbandoniamo alla concitazione cardiaca a suon di basso e batteria, a stati mentali confusi ma carichi di immagini violente e di azioni di vendetta, a sensazioni travolgenti. Passiamo notti intere così. Quelle notti in cui tante volte abbiamo pensato di uscire e colpire, di uscire per colpire. Perché distruggere questo mondo è quello che vorremmo, vederlo in macerie come balbettiamo spesso. Ma se durante il giorno tra impegni vari, pranzo, riposo, attività ludiche, video, fumetti, musica, lavoro la nostra mente è così assopita da non lasciare spazio a riflessioni, discussioni, ricerche, reperimento di mezzi, acquisizione di conoscenze, studi, verifiche, cosa sarà possibile fare la notte? Si sentirà il bisogno di evadere dalla quotidianità, finendo per ripiombare in alternative, ma non per questo meno ovattate, alterazioni sensoriali. Rimanendo così fondamentalmente immobili, incapaci di superare realmente il confine tra quello che vorremmo e quello che ci limitiamo a immaginare di volere.

Le notti continueranno a trascorrere, così come i giorni, in ambienti chiusi, fra spazi più o meno trasandati, vivendo un tempo scandito dal tintinnio di note stonate, da nuovi look, da disegni sulla pelle, da dispositivi artificiali di varia natura, da parole arrabbiate, tra una corsa e l’altra verso l’emergenza di turno, sputando giudizi ora sull’uno, ora sull’altro, forti sempre di quei mille rifugi in cui l’io incompleto, monco, trova appoggio in qualcosa che sembra sostituire le mancanze.

Conoscere a memoria un testo in cui si inneggia alla rivolta non saprà indicarci come agire. Tatuarsi sul cuore una pistola pronta a sparare non ci metterà realmente di fronte a un nemico in carne ed ossa da ferire o far morire, né consentirebbe alla nostra mano di saper impugnare e usare quell’arma. Riempirsi la bocca di appelli alla solidarietà rivoluzionaria non porterà i compagni fuori dal carcere o, in automatico, non farà sì che il loro progetto continui ad andare avanti.

L’anarchismo non può essere considerato una missione, né uno stile di vita o una sottocultura, ma una tensione che scatena una rivolta dentro se stessi, una costante trasformazione, che esplodendo cerca di travolgere tutto. Dentro e fuori. Circondandosi di protesi, alterazioni, stampelle, ci nutriamo di zavorre, ci riempiamo di nuove catene.

M.V.

aprile 2017

Litanie

In qualunque religione ci sono elenchi di parole, a volte di difficile comprensione, che sono ripetute fino alla nausea dai fedeli in modo da impetrare benefici presso il loro dio. Tali elenchi vengono redatti e perfezionati da professionisti che studiano come meglio ottundere il cervello del gregge da loro custodito.

Gli scopi di queste ripetizioni sono molteplici e non hanno nulla a che vedere, com’è ovvio, col dio a cui sono rivolte, che non esistendo, in nessuna versione conosciuta, se ne infischia di tanto fiato perso. Il primo è lasciare che la mente del devoto allenti la sua percezione di quanto lo circonda, beneficiandolo di una sorta di estasi a buon mercato che distende i nervi e aiuta a sopportare l’oppressione, quale essa sia. Il secondo è dare un senso collettivo alla presenza di più persone, infatti queste litanie non sono recitate quasi mai dal singolo fedele, per quanto ciò non possa escludersi in assoluto. Il terzo scopo è quello di stabilire un contatto col divino che non esistendo, come detto sopra, finisce per ridurre il contatto alle medesime parole ripetute in modo ossessivo.

L’insieme di questi scopi, e di altri che adesso mi sfuggono ma che possono essere cercati dal lettore benevolo, è quello di lasciare che il suono delle parole prevalga sul loro significato letterale vero e proprio. Alla fine, della litania si ascolta la musica e non il concetto trasmesso che, come appare chiaro, non esiste se non quale intensificazione dell’assurdo. Come ogni musica che abbia lo scopo di addormentare essa deve essere ripetitiva, sufficientemente monocorde, affatto prevedibile, confortante e tale da consentire ai pensieri di volare basso sulla percezione delle cose lasciando che quest’ultima si affievolisca fino a scomparire. Per quanto strano possa sembrare l’unificazione e la modulazione ripetitiva della litania produce abbastanza facilmente gli effetti di istupidimento molto di più di quanto ci si possa aspettare. I professionisti di qualsiasi religione, cioè i funzionari del dio che si prega, sanno tutto questo molto bene e ne approfittano, in un modo o nell’altro, per preparare l’attenzione (si fa per dire) dei fedeli al discorso che vogliono veicolare. Predica o sermone, richiamo alla fedeltà o feroce minaccia, non fanno differenza, l’orecchio dell’ascoltatore deve essere di già catturato e il cervello inebetito prima dell’arrivo delle nuove parole, spesso intese come qualcosa di violentemente dissonante con la cantilena precedente.

Ma perché fate questo discorso liturgico in una rivista anarchica?, qualcuno potrebbe domandarsi.

Lo spiego subito.

Fra compagni anarchici non si recitano litanie, almeno finora non lo si è fatto, ma si stilano elenchi, questi si leggono attentamente, si cercano, si sollecitano, si individuano, si discutono, si godono ammirati, si utilizzano come strumenti di autocompiacimento del proprio trovarsi al mondo in quanto anarchici. Ecco, non litanie ma elenchi.

Ma elenchi di che cosa?

Elenchi di attacchi realizzati o che si potrebbero realizzare. Questo nel migliore dei casi.

Anche chi scrive queste righe, con tanta sicumera da sembrare un accigliato cerbero con tre teste, ha commesso questo peccato quando stilava, a partire dalla metà degli anni Settanta, per la rivista “Anarchismo”, la Cronaca proletaria, elenco bimestrale di attacchi contro gli obiettivi del potere. Pensavo, insieme ai due compagni con i quali ho iniziato quella impresa (annotazione per il lettore e anche per il mio cuore ferito: i miei compagni non erano due ma uno solo, Tito Pulsinelli, in quanto il secondo, Vito Messana, col nome di agente “Meto”, era un uomo dei servizi segreti, come abbiamo scoperto quarant’anni dopo), pensavo, dicevo, che questo elenco potesse essere utile per diffondere sia il fatto accaduto sia il modello impiegato nell’azione, ecc. Cosa che per certi aspetti poteva avere un senso in quegli anni in cui erano tanti i compagni disponibili all’azione, tante le cose che venivano fatte, grande la confusione e poca la chiarezza. Non è una scusa che sto accampando adesso, solo che oggi non rifarei una cosa del genere.

Spiegare il perché non è facile ma è quello che mi accingo a fare.

Un elenco degli attacchi realizzati solo apparentemente può costituire, oggi, uno stimolo all’azione. Al riempimento del vuoto che spesso si trova al posto delle nostra coscienza abbattuta e afflitta, questo sì. Bene, qualcuno potrebbe dirsi, in tanti a quel che vado vedendo in giro, bene c’è in culo al mondo, non importa dove, chi sta agendo contro il potere attaccandolo nei suoi interessi, nelle sue strutture portanti, nelle sue componenti tecniche e tutto il resto. Verrà il mio turno, certo che verrà, il compagnuccio si dice, rintanato nelle sue perplessità da eterno preparatore della prossima futura azione, spesso ancora non realizzata, per il momento mi basta sapere quello che viene fatto, per l’appunto, dappertutto, anche in culo al mondo, che importanza ha, tanto che me ne frega delle differenze di fondo, delle condizioni che sono radicalmente diverse da luogo a luogo, basta che si vada avanti con la testa bassa, è sufficiente leggere la vasta estensione dell’elenco e questo mi solleva l’animo e mi fa sentire fiero di essere anarchico.

Lo stesso tipo di amara riflessione si può fare per un altro genere di elenchi, quello che precisa tutte le azioni di attacco che si possono fare: bruciare una caserma dei carabinieri, tagliare un traliccio dell’alta tensione, tirare la barba a un poliziotto e via cantando.

Perché ho scritto sopra “nel migliore dei casi”? Perché a volte questi elenchi comprendono fra le azioni di attacco anche tristi manifestazioni di dissenso chiamate “presidi”, orrida parola di origine militare che gli anarchici, insieme a tanti altri utilizzatori di parole altrui, impiegano senza farci caso. Poniamo, un presidio con tanto di gigantesco lenzuolo sporco della scritta “distruggiamo le carceri”. Che cosa può mai volere dire una iniziativa del genere l’ho detto in altro luogo ma qui voglio ripetere che il carcere è una istituzione totale che per esistere ha bisogno di connessioni strutturali ed economiche sparse nel territorio. Siamo certi di conoscere queste connessioni, sappiamo quali sono i fornitori che hanno vinto gli appalti, le centrali elettriche che forniscono l’energia, dove si trovano i serbatoi dell’acqua e tutto il resto? Oppure sappiamo solo scrivere “distruggiamo le carceri” che sarebbe come dire “distruggiamo la società” in quanto questa società, così com’è, senza carceri non può esistere? Ma riteniamo veramente di essere oggi in grado di suggerire a dei poveri disgraziati che si trovano dietro le sbarre il motto d’azione: “distruggiamo la società”, visto che è proprio questo che stiamo dicendo loro? A tali condizioni non è meglio starsene a casa a rileggere i nostri manuali del perfetto anarchico? Un discorso simile, se non proprio uguale, si può fare per altre manifestazioni del genere.

Quanto sarebbe stato meglio fare un altro genere di elencazione, quella che prevede, per ogni tipo di azione che si pensa di realizzare, gli strumenti che sono necessari, in dettaglio, senza cattive sorprese o blocchi improvvisi perché manca l’accendino che avrebbe potuto dare fuoco alla miccia, i piani topografici indispensabili per accedere all’obiettivo, le distanze dai luoghi della repressione più vicini, i tempi di percorrenza, le vie possibili di fuga, il numero necessario dei partecipanti, una discussione approfondita sulla significatività dell’azione, una decisione su chi deve prendere il comando e dare gli ordini opportuni nel caso in cui le cose non si svolgano come previsto (sì, sto parlando di “comando” e di “ordini” e confermo il mio essere anarchico e ribadisco che ho in odio i chiacchieroni), e tutto il resto.

Questo sarebbe un elenco da fare e che leggerei con interesse, ma che non pubblicherei mai nei nostri fogli, nelle nostre riviste e così via, perché destinato a restare a conoscenza solo dei compagni che hanno deciso – scegliendosi fra loro in base alla reciproca affinità – di compiere una precisa azione di attacco.

Se vogliamo sporcare i nostri fogli con argomenti tecnici, bene, facciamolo entrando nel dettaglio di una singola azione, che pensiamo meriti, per la sua difficoltà di realizzazione, di essere vagliata a fondo apportando l’esperienza di compagni che quel genere di azione hanno vissuto (attenzione a questa parola) e non che ne hanno solo sentito parlare leggendo gli elenchi di cui parlavamo sopra. Un esempio. In Italia, dalla fine del 1977 al 1989 sono stati tagliati 1200 tralicci dell’alta tensione. Una piccola parte di queste azioni è entrata in quei benedetti elenchi. Ma pensate veramente che questo è stato lo stimolo che ha prodotto quell’altissima proliferazione di azioni che personalmente non solo condivido ma reputo facciano bene alla salute, trattandosi per l’appunto di passeggiate notturne in campagna? Su questo argomento, la rivista sopra citata pubblicò a suo tempo un articolo nel quale veniva approfondito un metodo (fra i tanti) con cui si può tagliare un traliccio senza fare rumore e senza grandi apparati tecnici, segando allegramente. Sono stato processato e condannato per quell’articolo, ma non è questo il punto. Vista la realizzazione specifica di alcuni resoconti pubblicati dai giornali locali penso che quella fatica di penna non sia stata fuor di luogo. Ma, ovviamente, non si trattava di uno spunto tratto da una elencazione.

Le litanie le lasciamo ai preti di ogni colore.

AMB aprile 2017

Le lunghe ombre oltre il muro

Il “diverso” ha sempre impaurito i sogni dei benpensanti, colorendo il loro dramma interiore con le assurdità più atroci. Egli si aggira nella notte, sia nero di pelle o ambrato, con gli occhi a mandorla o il naso camuso, non ha importanza, è sempre lui, il portatore di discrepanze e disordini. Eccolo pronto a privarci della nostra gioia, sia pure modesta e strappata con i denti. Egli non la possiede e non la può capire. Al massimo, nella sua disperazione, può accontentarsi di qualche briciola caduta dal nostro desco, e in fondo dovrebbe essere contento di tanta magnificenza.

Sia pure con molte lamentele siamo orgogliosi di come stiamo, ci avvoltoliamo nel truogolo con la concupiscenza dei maiali e sogniamo di migliorare ciò che possediamo. Siamo così intenti a difendere la nostra miserrima vita che non ci accorgiamo di diventare sempre più pallidi e timorosi. Non si tratta soltanto di coloro che sono al limite della miseria, che hanno paura di piombare come sassi nel buio della completa indigenza, ma anche i cosiddetti ricchi hanno le stesse paure, solo collocate a un livello diverso. I benestanti pensano a come difendere il proprio benessere e, in questo pensare tortuoso, non trova posto la preoccupazione di fare veramente qualcosa per il “diverso”. Quando ci si indigna per i tanti morti in mare, nel disperato tentativo di approdare nelle coste contrassegnate dal benessere (si fa per dire), si soddisfa questa indignazione, mettendo a tacere il proprio animo sconvolto per la morte di tanti bambini, finanziando in parte – in piccola parte, visto che di regola le imposte sono pagate in proporzione inversa alla loro consistenza – l’apertura di campi di concentramento, ambulatori gratuiti gestiti dall’esercito, dormitori dove nessuno vuole andare perché bisogna avere i documenti in regola, refettori dove vengono forniti pasti a poveri disgraziati, luoghi in genere, questi ultimi, tenuti da pallidi fantasmi pieni di speranze e sogni infranti.

Queste contraddizioni dilagano in Europa e reggono bene facendo ricorso a cento sotterfugi legali: espulsioni, carceri vere e proprie e carceri a cielo aperto, elemosine civili e religiose, lavoretti sottopagati, irreggimentazione mafiosa, caporalato feroce e tutto il resto. Cioè tutto quello che è necessario per tenere lontana la paura del “diverso”.

Qui stiamo, per il momento, riferendoci ai benpensanti, a quelle persone caritatevoli che credono nell’umanità sostanziale di chi sta loro di fronte e li guarda con occhi sgranati dalla paura e dall’incertezza. Ed essendo persone dabbene si danno da fare (per il momento in buona fede) perché quegli occhi continuino a guardare il mondo da sopra e non da sotto, cioè dalla radice dell’erba che spesso serve loro da giaciglio. E gli altri? i cosiddetti realisti, cioè coloro che considerano le cose sulla base di convincimenti conservativi, esaltati da teorie aberranti e stupide, risalenti al positivismo vecchia maniera che aveva pensato di misurare tutto, dalla punta del naso alla forma dei piedi, e così dirci in che modo dovevamo educare i nostri sentimenti e tenere a distanza coloro che puzzavano in modo differente da come puzziamo noi? Questi altri non si limitano a costruire siepi o contrassegni, più o meno colorati, non cercano di tenere a distanza di sicurezza il “diverso”, proprio lo vogliono tagliare fuori in modo netto costruendo muri.

Eppure i poveri disgraziati che per il momento arrivano a gruppi numerosi, ma non tanto, sulle nostre coste o alle nostre frontiere, a decine e a centinaia, qualche volta a migliaia, provengono da una guerra, da una carestia, da una invasione del proprio paese, dalle repressioni orrende di dittature inimmaginabili, quindi dovrebbero sommuovere alla benevolenza, dovrebbero sciogliere anche i cuori di sasso, perfino, oso dire ma non ne sono convinto, i cuori induriti dalle perverse ideologie di razzisti e consoci che oggi, sotto mentite spoglie, si aggirano dappertutto nel mondo. Ma non è così. La paura sovrasta tutti questi sentimenti, e li trasforma in un bisogno perverso di garanzia del proprio possesso.

Dietro il braccio corto di una carità pelosa, quella che vediamo in atto oggi, e dietro lo stesso stravaccarsi osceno di parolacce e abusi retorici di coloro che vogliono buttare tutti a mare, ci sta la paura, solo la paura.

Esaminiamolo in concreto questo sentimento tanto diffuso e tanto vituperato.

Avere paura è un sentimento umano e appartiene a tutti. Non ci può essere una distinzione netta tra coraggiosi e paurosi. Tutti abbiamo paura e tutti, in un determinato momento, possiamo fare appello alle nostre tracce di coraggio per affrontare una situazione di pericolo. Non c’è da vergognarsi. Dire di avere paura e riconoscerla in quanto sentimento che blocca la nostra azione verso qualcosa che è giusto moralmente, riconosciuto tale in base al nostro statuto di essere umani, è il primo passo per avere coraggio, quel coraggio indispensabile all’azione. Personalmente non mi fido degli smargiassi, dei rodomonti, perché ho visto troppe volte alcuni di loro, e i più rumorosi, trarsi indietro di fronte al primo segno di pericolo.

Abbiamo tutti paura di fronte a una situazione di pericolo, perché questa situazione è foriera di dolore, di danni a noi, ai nostri cari, alle nostre cose e, all’estremo, di morte. E qui si trova il fondamento della paura. È, difatti, giusto avere paura. Ma chi ci suggerisce quando è il caso di avere paura? Con quali mezzi conoscitivi possiamo dire di trovarci in una situazione a rischio? In che modo possiamo darci i mezzi per valutare questa particolare situazione? Come individuare la perversa fonte ideologica che ci sta suggerendo di avere paura magari in una situazione che non è per niente pericolosa? E, al contrario, come individuare la fonte anche essa ideologica che ci sta ingannando disarmandoci nel momento in cui bisognerebbe affrontare una situazione effettivamente paurosa?

Ora, non c’è dubbio che tutto ciò che ci appare, sulle prime, diverso da noi ci mette in una situazione di disagio. Siamo abituati a vedere uomini e cose, relazioni e parlate, simboli e colori, contrasti di luce e ombre, secondo un codice che ci accompagna dalla nascita alla morte. Quasi certamente il prurito che spinge tanti imbecilli ad andarsene da turisti in giro per il mondo opportunamente accompagnati, e credere di vedere qualcosa di eccitante, mentre quello che stanno vedendo è filtrato non solo dallo schermo protettivo issato dagli organizzatori del viaggio ma anche dal contenuto del bagaglio che ognuno di questi esploratori dell’inesistente si è portato dietro, allo scopo di non tagliare del tutto i contatti col proprio mondo, indossare le stesse camice, le stesse mutande e tutto il resto, il prurito di cui dicevamo ha un fondamento di paura, ma non è di questo che vogliamo discutere.

Comunque è bene partire da questo livello minimo, quasi un solletico e un prurito piacevoli e stuzzicanti, per capire come sia estremamente modulato e ricco di varianti il sentimento della paura. Poi quello stesso esotismo che altrove magari poteva darci un brivido piacevole, viene fin sotto casa nostra, si affaccia improvvisamente alle nostre finestre, ed allora è un’altra cosa. Ci mostra la sua faccia contratta dal dolore e dalla fame, dal desiderio di avere un sorso d’acqua o anche qualcosa in più delle briciole che magari, facendo uno sforzo di memoria e ricordandoci del Vangelo, se credenti, saremmo disposti a cedergli, ma quello che pretende no. Come osa? Come si permette di affermare i propri valori, la propria dignità, la propria lingua incomprensibile, la propria fede (perché no!)? Come può arrivare ad affermare che lui, proprio lui che ha tratti tanto diversi dai nostri, questi sì (secondo la nostra atavica ottusità) che personificano il modello più avanzato, l’unico accettabile, di civiltà? Che importa se la faccia che intravediamo (o che immaginiamo) ghignante dietro la nostra ben tutelata finestra ha i tratti di un cinese o di un indiano, portatori di civiltà ben più antiche della nostra, di culture ben più articolate e filosoficamente più fondate? Una immane ignoranza ci tutela e non sapendo nulla di quelle culture e di quelle civiltà, sprofondiamo in una pietosa sensazione di disagio.

Di disagio, tanto per cominciare. Perché se quella faccia, appena intravista, si materializza in un essere umano richiedente qualcosa, qualcosa, si badi bene, che a suo tempo è stato tolto se non a lui personalmente alla sua progenie, con mille accorgimenti brutalmente militari o sofisticatamente commerciali, ecco che dal disagio si passa allo sbalordimento. Ma come osa pretendere qualcosa costui? Come può pensare di esigere quando dovrebbe soltanto limitarsi a stendere la mano tremante di vergogna e aspettare di ricevere quello che cade dalla nostra munificenza? Ecco, allora, che dallo sbalordimento passiamo all’indignazione e mettiamo mano a ogni difesa possibile. Ci arrocchiamo dentro le nostre mura, chiamiamo a raccolta sugli spalti dei nostri castelli in rovina, sulle soglie delle nostre catapecchie, tutta la forza del diritto, mettiamo in piedi l’usbergo della proprietà che quell’insistenza non può certo minacciare, seriamente parlando, ma su cui getta una lunga ombra foriera di future possibili richieste più pressanti.

E dietro le difese che ben conosciamo, da noi stessi per tempo messe in piedi e opportunamente foraggiate, dietro queste difese in divisa e a torso nudo ben visibili nelle loro muscolature vergognose e abiette, dietro queste oscenità che offenderebbero la sensibilità di un tronco d’albero, cominciamo a tremare. L’indignazione ha lasciato il posto alla paura vera e propria.

Ora, questo sentimento, di regola, se lasciato a se stesso, ingigantisce le ombre, dà corpo alle immaginazioni, gonfia i refoli e li fa diventare tempeste. La paura può essere riportata alla sua fonte originaria con la riflessione critica e il ragionamento, con la documentazione e una sufficiente apertura degli occhi. Per fare questo occorre però avere il cuore saldo e le mani pronte a colpire. Occorre lottare. Ecco il punto. Vincere la paura lo si può con la lotta contro chi la paura alimenta, contro tutte le chiacchiere ideologiche e tutte le mistificazioni messe in atto dalla visione politica delle cose. Che vuol dire “visione politica”? Non ci riferiamo all’interpretazione della realtà che viene bellamente fornita da dritta e da manca, secondo i gusti, tanto si equivalgono tutti, ma ci riferiamo a ogni interpretazione della realtà che pretende di mettere al primo posto i nostri personali interessi. Se riflettete un momento vi accorgerete che non sono soltanto gli uomini politici a “fare politica”, ma la facciamo tutti quando ottusamente ci chiudiamo in noi stessi, come fanno, per l’appunto, i cultori dei cosiddetti interessi comuni, che poi sono quelli del piccolo gruppo, o clan o possessori di beni specifici, che dicono di rappresentare. Se, per paura, ci chiudiamo in noi stessi, nel nostro mondo privato, se questo mondo lo eleggiamo a unica frontiera da difendere a qualsiasi costo, se in cima a questo muro issiamo la bandiera delle chiacchiere ideologiche, siano di destra o di sinistra, rivoluzionarie o reazionarie, siamo proprio noi i veri “uomini politici”, anzi siamo noi, in questo caso, i peggiori e i più feroci che esistano sul mercato. Da questo elenco, egregi signori, gli anarchici non vengono per niente esclusi. Anzi.

Ed eccoci allora sugli spalti, armati di tutto punto, a difendere la nostra cieca ottusità. E questa difesa avrà tutti, o quasi tutti, dalla nostra parte, tranne qualche crocerossina e qualche pallido reduce di battaglie radicali, oppure qualche anarchico tardo-pacifista che sta rileggendosi Tolstoj visto che di agire, per il momento (si fa per dire), non se ne parla. E avremo buon gioco perché di fronte a noi ci saranno poche decine di migliaia di vecchi, donne, bambini e uomini stanchi di combattere, avremo cioè i resti di una umanità in fuga dissanguata dalle guerre, dai genocidi, dagli inseguimenti, dalle bombe, dagli incendi, dai massacri sistematici casa per casa, dagli stupri e da tutto quello di osceno e di orrido l’uomo si è inventato da quando è sceso dall’albero. Allora saremo contenti quando avremo preso questa umanità dolorante e spaurita e l’avremo incasellata nei nostri modelli di giudizio, li avremo catturati e incarcerati, li avremo snaturati e fatti diventare europei di seconda categoria.

Ma non possiamo seriamente pensare di dormire sogni sereni per questa operazione di tamponamento. Quello che abbiamo adesso davanti, e che voci allarmate chiamano “invasione”, non è altro che una piccolissima parte di quello che potrebbe presentarsi alle porte dei nostri castelli ultrafortificati. Riflettiamo, per il momento, sul fatto tutt’altro che improbabile dell’avvicinarsi di un esercito non di decine di migliaia ma di milioni. Purtroppo l’aggiunta di uno o due zeri alle cifre che continuamente leggiamo sui giornali non lascia le cose come stanno. La nostra struttura sociale, considerando in questa formula grossolana l’intera Europa oggi interessata alla pressione dei migranti, non potrebbe reggere all’urto di milioni di persone in arrivo. Non occorre perché si verifichi un collasso l’ipotesi di decine di milioni ma basta un arrivo in massa di quattro o cinque milioni. Non si tratterebbe, in questo caso, di alzare muri o di votare leggi più o meno permissive o liberticide. Sarebbe il crollo di una concezione sociale che non può tollerare l’eventualità di massacrare sulle nostre coste due o tre milioni di persone per accettarne un paio di milioni. Non siamo preparati a una eventualità del genere.

Nessuno è in grado di prevedere quello che occorrerà fare. Quando questi benefattori dell’umanità arriveranno alle porte, alle porte della nostra cosiddetta civiltà, e metteranno mano a distruggerla, che cosa penseranno di fare i rivoluzionari che da sempre si sono riempiti la bocca di parole dedicandosi a piccole punzecchiature sul corpo della balena governante? Concorreranno anche loro alla più che benvenuta distruzione, impedendo per quanto possibile la ricostituzione di un nuovo potere col segno cambiato e con qualche bandiera di colore sconosciuto sulle più alte rovine del tempio magnifico della cristianità ormai tramontata?

Chi può saperlo?

AMB

marzo 2017

Vedere

Vedere è un sistema complesso che usa gli occhi. Quasi tutti vediamo, escluso i ciechi, che cercano di sostituire la visione con gli altri sensi. Ma non sono soltanto gli occhi che intervengono nel meccanismo della visione. In primo luogo il cervello. Senza scendere a precisazioni di fisiologia, è proprio il cervello che mette in moto la memoria, le sensazioni, le capacità intuitive, quelle costruttive, quelle deduttive, la concettualizzazione ricavabile dal nostro bagaglio culturale e chissà quanti altri sistemi complessi che non elenchiamo semplicemente per ignoranza. Ma quelli qui indicati pensiamo bastino al nostro ragionamento.

La visione che gli occhi ci suggeriscono richiama un quadro articolato che tende a fornire, via via che essa perdura, maggiori dettagli, non dovuti al “vedere meglio”, ma al ricordare, all’intuire, al dedurre, al capire, al destrutturare l’insieme dapprima confuso in concetti semplici all’inizio e via via più complessi ecc. Questo spettacolare meccanismo è alla base della nostra esistenza e consente i rapporti sociali per come pensiamo di conoscerli. Ogni nostro anelito al cambiamento, a fare in modo che le cosiddette cose vadano in maniera migliore, perfino a quella trasformazione del mondo che tanto ci sta a cuore, trasformazione radicale se mai ce ne fu una, noi lo vediamo attraverso la visione che costantemente mettiamo in moto dal momento in cui apriamo gli occhi al mattino fino a quando li chiudiamo la notte. Ma questa visione non resta sempre la stessa, non è uguale per noi nel tempo e non è uguale per tutti.

Modificandosi continuamente ci mette in grado di tenere conto dei livelli culturali della nostra coscienza, dei rapporti che essa ha con quello che desideriamo realizzare, dei nostri pensieri, sogni, pulsioni, delusioni, amarezze, scoraggiamenti, insomma della nostra vita. Più ampia è la nostra cultura, intendendo per cultura non solo il quantitativo di conoscenze che abbiamo ma anche la capacità intellettiva di fare connessioni logiche tra queste conoscenze e trarne deduzioni in vista di realizzare quello che vogliamo fare, dicevo, più ampia la nostra cultura e più la visione suggerisce movimenti nella memoria e in tutte le altre nostre facoltà. Insomma, più cose sappiamo e più cose desideriamo.

Di per sé questo rapporto, partendo dalla visione, mette in moto la volontà che cerca, in maniere a volte non ben coordinate, di impadronirsi di quanto le sta attorno. Spesso queste capacità vengono usate a proprio esclusivo beneficio, o a favore del gruppo d’elite di cui facciamo parte, e allora abbiamo sfruttatori e meccanismi dello sfruttamento, qualche rara volta singoli individui (meccanismi mai) possono lottare per distruggere lo sfruttamento e il sopruso dell’uomo sull’uomo, ma questo è un altro discorso. Mettendo da parte un ristretto numero di sfruttatori che il potere impiega per meglio funzionare, resta la totalità, i miliardi, di donne e uomini che utilizzano mediamente i loro occhi per vedere e quindi ragionare, agire, e tutto il resto. Ciò è causa di grandi apprensioni per il potere.

Poiché non è possibile uniformare indirettamente le pulsioni che sovrintendono alle scelte umane, si può fare qualcosa agendo sulla visione. Ecco la conclusione alla quale pare siano arrivati alcuni tecnici che si dedicano allo studio della psicologia del comportamento. Diciamo qualcosa su questo studio. Le vecchie teorie comportamentiste (anni Cinquanta, per esempio) hanno fatto il loro tempo. Adesso si studia il comportamento dal punto di vista globale, cercando di estendere il modello costruendolo in maniera alta, cioè estremamente elevata, tanto da sembrare inattingibile (e di fatto lo è, ma non ha importanza perché di modello si tratta), per poi praticamente suggerire, nelle tante occasioni quotidiane, una pluralità di realizzazioni più adeguate che di quel modello alto mantengono soltanto un pallido ricordo. Ciò accade nell’evoluzione e nel funzionamento della moda, dei gusti sessuali, gastronomici, culturali, sportivi ecc., intervenendo sulla visione. Agendo quindi alla base, i progetti economici dei singoli capitali, per quanto lo consente la conflittualità del reddito che è loro congenita, cercano di indirizzare le scelte produttive partendo dalle ricerche comportamentiste della psicologia.

Ciò, almeno al momento, non è sufficiente, e la risposta non è adeguata alle aspettative di uniformazione. La visione resta sempre troppo variegata, troppo incontrollata, occorre fare in modo che ci si avvii, quanto prima possibile, a vedere tutti una cosa se non uguale almeno simile. Le strade che vengono suggerite sono quelle che attualmente, e in maniera massiccia, stanno colonizzando la nostra mente, la televisione, i telefoni cellulari, i computer, con i programmi a essi connessi. Penso che tutti hanno visto che il mondo è ormai popolato da milioni di zombi con il telefonino in mano che si tengono in contatto a tempo indeterminato con altri zombi loro correligionari, nell’illusione, ben costruita e mantenuta in piedi, di avere così il mondo nelle proprie mani. A questo bisogna aggiungere la musica che viene ascoltata nel contempo e, per il momento, si realizza un parziale cortocircuito, sufficiente per prevedere molti passi avanti nella strada in discesa del controllo della visione, dei cervelli e dei cuori. Ma quest’ultimo è un discorso che merita uno sviluppo a parte.

Sono stati costruiti robot in grado di apprendere rudimentali sequenze gestuali e connessioni linguistiche, quindi capaci di operare scelte. Per allargare l’impiego di questi meccanismi occorre abbassare il livello intellettivo umano. Questa tesi, intuita più di trent’anni fa, e rimasta allo stato non operativo, diventa oggi uno degli obiettivi da raggiungere se si vogliono impiegare a livello massiccio nella produzione questi robot sostituendo gli esseri umani, se non altro nelle loro funzioni produttive più semplici. Le conseguenze, per il momento, sono difficilmente immaginabili, anche se molti negli ultimi anni si sono ingegnati a dare risposte sistematicamente smentite dalla realtà.