Seconda edizione riveduta: febbraio 2001

Terza edizione: novembre 2013

Opuscoli provvisori n. 28

“Insurrezione”

Parafulmini e controfigure

Nota introduttiva alla seconda edizione

Avvertenza alla prima edizione

1. Il movimento del ’77 e la “guerriglia”

2. La gerarchia del “Fronte Popolare” delle organizzazioni clandestine: attori e controfigure

3. Critica della vita quotidiana

Italia 1977: un assalto al cielo

da “Note dal movimento del ’77”

Ulteriori spunti di inattualità

Nota alla terza edizione

La critica sviluppata in queste pagine, ormai vecchia di più di trent’anni, resta sempre valida. Non perché, come la verità, può essere detta una volta per tutte, che di verità non si trattava e non si tratta, ma perché l’arte di non guardare in faccia nessuno rimane tutt’ora la sola valida in questa materia. Quando si tratta di che fare della propria vita le chiacchiere devono tacere, e queste parole, che il provveduto lettore forse leggerà qui per la prima volta, visto che degli antichi lettori – tranne sparute eccezioni – sembrerebbe non essere rimasta traccia alcuna, sono tutt’altro che chiacchiere. Hanno ferito e continuano a ferire, specialmente colpiscono come non mai l’ottusità di quel fare che chiama a testimonianza di sé proprio se stesso. Atroce accorgimento se mai ce ne furono.

Con buona salute.

Trieste, 21 ottobre 2011

Alfredo M. Bonanno

Nota introduttiva alla seconda edizione

Esce la seconda edizione di questo fausto librettino che segna, oscuramente e senza sollevare polvere, la chiarificazione originaria degli orientamenti insurrezionali all’interno del movimento anarchico italiano. Intendo qui, a scanso di equivoci, parlare dell’insurrezionalismo anarchico rivoluzionario, non delle aspettative ultratriturate di quel gigantesco movimento di massa che dovrebbe, in un gran giorno, distruggere tutto l’esistente, o quanto basta per mettere le cose in regola, e dare vita alla società anarchica. Di questo secondo modo di concepire l’insurrezionalismo non c’è traccia in questo libretto, se non come rinvio alla generalizzazione dello scontro, la quale potrebbe benissimo abortire in un nulla di fatto – o in una spaventosa repressione – non essendoci garanzia alcuna.

Quindi, in queste poche, auree, paginette si muovono i primi passi per mettere in evidenza alcune critiche, all’epoca [1977] diventate urgentissime, nei riguardi delle cosiddette organizzazioni armate (combattenti o meno).

Voglio sperare che la presente ristampa sia utile anche a tutti coloro che mai le lessero volendo, in cuor loro, alimentare una santificazione di comportamenti guerrigilieri che se da un lato iniziarono con buoni auspici, dall’altro, a causa di esacerbazioni politiche, finirono per prendere una svolta tutt’altro che accettabile. Mi riferisco alla grande esperienza teorico-pratica di Azione Rivoluzionaria. E le critiche qui sollevate contro le posizioni che velocemente si andavano delineando all’interno di questa stessa organizzazione, in pochi mesi di attività e di riflessione analitica, furono formulate, nell’ordine del tempo, in maniera contestuale, mentre i ferri erano caldi, e non riposarono affatto né su pietismi nei riguardi di compagni morti o prigionieri, né su illusioni riguardanti il fatto che “spariamo anche noi”, quindi anche noi “vinceremo”.

Anche chi firma questa introduzione (coautore, insieme ad altri compagni, del libretto in questione), ebbe a indicare lo slogan “solo sparando si vince”, e intende riconfermare qui quella remota affermazione che nel 1972 gli costò due anni e due mesi di carcere, infatti è proprio sparando che si vince. Ma che vuol dire vincere? Non certamente conquistare qualcosa. Vincere vuol dire sbarazzare il campo di un certo numero di ostacoli (uomini e cose), per cominciare una nuova partita, la costruzione di un mondo nuovo, libero da ogni potere e da ogni sopruso, un mondo che non può uscire tutto intero da una “vittoria”, ma che probabilmente costerà altre lotte, altro sangue, altre malcomprensioni, ecc. Sparando si vince solo se si considera questa vittoria un primo, modesto assai, passo verso l’inizio di qualcosa di veramente grandioso, ma che sta oltre, al di là di calcoli politici o di misurazioni di forze, al di là dell’eclatante azione che oggi può affascinarci, ma non convincerci fino in fondo. La lotta che si sviluppa verso la sua generalizzazione insurrezionale, e quindi rivoluzionaria, è faccenda che va per le lunghe e non può racchiudersi nel concetto di “vittoria”.

Lo stesso per la cosiddetta “giustizia proletaria”. Più volte sono tornato su questa definizione, parlando di Azione Rivoluzionaria, e sono stato rimbeccato, ma occorre tenere conto che si tratta di un concetto datato che, a suo tempo, sottolineava l’urgenza di una pratica non di certo centrale: mettere al loro giusto posto, cioè pancia per aria, i responsabili di specifici soprusi, senza con ciò volere instaurare una più “alta” concezione di giustizia (tribunali corretti, leggi giuste, sentenze opportune – tutta paccottiglia che non ci ha mai interessato), ma solo un’opera di pulizia, indispensabile, perfino su larga scala, nel momento in cui il processo di generalizzazione dello scontro insurrezionale sta per prendere il suo avvio in modo significativo. In condizione di conflitto intermedio, questo genere di risposta a particolari condizioni repressive, può considerarsi pratica di grande significato, se non altro come preparazione ai compiti futuri, molto più difficili e articolati. Dopo tutto, proprio in questo “trascurato” libretto si trova una critica al concetto di “giustizia proletaria”, limitata però, a mio avviso, correttamente, alla possibile confusione con un più specifico concetto di giustizia, quella per intenderci dei tribunali che ci colpiscono tutti i giorni.

Altri problemi vengono alla luce. La “clandestinizzazione”, come si diceva allora, è uno di questi. Racchiudersi a riccio, tagliare i contatti con quella condizione umana che è tanto difficile ricucire continuamente di fronte ai costanti tentativi del potere di isolarci? Certo, specializzarsi è sempre la strada più corta per ottenere risultati concreti e immediati. Ma questi risultati sono proprio quello che ci occorre? Abbiamo davvero bisogno di una controprova che ci faccia vedere quanto siamo bravi? Cambiare identità, modo di vita, luoghi di frequentazione, costruirsi attorno un universo fittizio, fatto di sopravvivenza e decisione militare, tutto questo è possibile, ma non ci priva di qualcosa di essenziale: di quello che siamo veramente, di quello che possiamo essere veramente? Mi sembra che oggi questo problema, e queste domande, trovano risposte diverse da quelle che vennero avanzate sul finire degli anni Settanta. Resta però ben presente un risvolto inedito. Non riuscire ad integrare al meglio la propria vita con quello che si ritiene sia il proprio progetto rivoluzionario è una ben strana contraddizione. Si vive in maniera allucinata quella che dovrebbe essere un’avventura nel vero senso della parola. È questa la situazione per cui, prima o poi, si annunciano i rammarichi e i risentimenti. La pienezza vitale di cui ci si era illusi di avere la chiave sfiorisce come un fiore reciso. In tempi come i nostri, quando quasi dappertutto ci sono compagni con l’amaro in bocca, c’è da riflettere su questo punto. Che ne hanno fatto (alcuni) della loro vita?

E poi, l’icona. Da difendere, costi quel che costi. Il santino, la griffe, il giuramento ad una bandiera. Chi si rifiuta di fare questo è destituito di credibilità. Come ha osato fare marcia indietro? E quando si fa notare che non si può fare marcia indietro nei riguardi di qualcosa con cui non si è mai stato d’accordo, il balenio dell’icona torna maliziosamente a farsi luce. Non si discute, si propone semplicemente una dichiarazione di fede. Ora, senza ombra di dubbio, è innegabile l’importanza di un’organizzazione specifica anarchica che sia in grado di fronteggiare le condizioni dello scontro. È altrettanto fuor di dubbio che alla costruzione di questa organizzazione ognuno di noi, secondo la propria storia, e l’epoca in cui svolge la propria attività rivoluzionaria, contribuisce – chi più, chi meno. E qui sto riferendomi a compagni anarchici e rivoluzionari, non agli imbratta fogli e ai chiacchieroni. Ma è altrettanto fuori di dubbio che quando l’organizzazione specifica prende forme degenerative, come quelle che a partire da un certo momento della sua vita prese Azione Rivoluzionaria, la critica si impone, e non c’è appello ai sentimenti che può convincermi del contrario.

Questo libretto, che comprende testi redatti ben prima delle tristi conclusioni finali di Azione Rivoluzionaria, si inseriva in una vicenda in corso, quando era ancora possibile un dibattito. Non avrebbe avuto senso se scritto nell’ambito di decisioni che trovarono sbocco conclusivo nell’unione delle organizzazioni combattenti.

E, per vedere la luce, è chiaro che le premesse erano tali da permettere un ragionevole fondamento alle obiezioni avanzate. La gestione pubblicitaria degli attacchi, tanto per fare un esempio. Anche qui – come nella redazione dei “Comunicati” – il modello iniziale (discusso e per un breve momento fatto proprio) dell’Angry Brigade, divenne ben presto solo uno sbiadito ricordo. La laconicità, la secchezza, l’incisività di quel modello – unico in tema di “gestione” delle azioni e di “rapporti” con la stampa – vennero sommerse dalla pretesa di “spiegare”, attitudine tipicamente professorale che ancora oggi tarda a scomparire, se non nella mente di certo nel desiderio di tanti compagni.

Poi, le azioni importanti, se non proprio eclatanti (ad esempio, il sequestro Moro), significative, le azioni che riempiono le pagine dei giornali. Questa la scelta di un’organizzazione specifica, ma l’averla intrapresa, il non essersi limitati alle piccole azioni di attacco e di sabotaggio, significa non tanto una svista o un difetto di funzionamento organizzativo, quanto una scelta di campo e, vista da un’altra angolatura, una inevitabile involuzione verso la “chiusura” organizzativa. Se le piccole azioni sono generalizzabili con facilità (come si è visto per tutti gli anni Ottanta e per la metà e più degli anni Novanta), non altrettanto si può dire per le azioni più importanti (anche senza fare ricorso al modello del sequestro Moro), le quali nella loro distanza geometricamente militare dalla gente possono solo causare un tifo da stadio e null’altro.

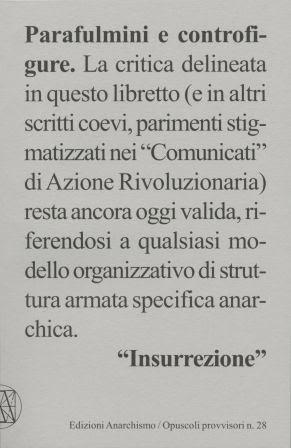

La critica delineata in questo libretto (e in altri miei scritti coevi, parimenti stigmatizzati nei “Comunicati” di Azione Rivoluzionaria) resta ancora oggi valida, riferendosi a qualsiasi modello organizzativo di struttura armata specifica anarchica. In ogni caso, trattandosi di argomenti di grande importanza e di inesausta attualità, penso che vadano meditati a fondo, da compagni seri.

Trieste 23 dicembre 2000

Alfredo M. Bonanno

Avvertenza alla prima edizione

Questo opuscolo è una risposta al documento di Azione Rivoluzionaria “Appunti per una discussione interna e esterna” apparso sul n. 13-14 di “Controinformazione”.

I due articoli “Parafulmini e controfigure” e “L.A.xC.=Nihil” costituiscono la risposta immediata di due compagni al documento di Azione Rivoluzionaria. Essendone stata rifiutata la pubblicazione da due riviste del movimento, è sorta la necessità di diffonderli autonomamente.

Riportiamo i brani della rivista “Insurrezione” che trattano direttamente l’argomento della “lotta armata”, e due articoli apparsi su “Anarchismo” n. 21 e n. 23-24, interventi che il testo di Azione Rivoluzionaria bolla come “critica-critica”.

Riportiamo anche alcuni brani di Vaneigem, che, al di là di confusioni e ambiguità, ne precisano la posizione del tutto distante del lottarmatismo, nonostante il maldestro tentativo di Azione Rivoluzionaria di cooptarlo come ispiratore ideologico del terrorismo più intellettualizzato. Includiamo infine alcune tesi di Apocalisse e rivoluzione (1973) come contributo alla comprensione e alla critica del progetto di guerra civile in vitro, effettivamente realizzatosi qualche anno più tardi.

[gennaio 1980]

Parafulmini e controfigure

« ... per chi abbia acceduto al consumo del ruolo – ritardatario – di intellettuale d’avanguardia e qui si voglia fermare, altro non resta che porsi in corsa disperata e biliosa con le onnipotenti centrali della produzione di immagini: farsi scritturare come attore o comparsa. Attore o comparsa non pagato e realmente fatto fuori o comunque liquidato; in ciò propriamente consistendo l’agognata e beatificante differenziazione “qualitativa”».

(G. Cesarano – G. Collu, Apocalisse e rivoluzione)

1. Il movimento del ’77 e la “guerriglia”

La cacciata di Lama dall’Università di Roma nel febbraio 1977 segna la rottura storica del proletariato italiano con le organizzazioni-racket che pretendevano di controllarlo e rappresentarlo. In questo episodio si è manifestato un movimento nuovo, imprevisto e incomprensibile per i poteri costituiti.

Negli anni precedenti il capitale e i suoi esperimentatori avevano costruito in vitro due modelli fondamentali in cui era destinata a identificarsi l’opposizione che l’alleanza DC-PCI e i suoi programmi di carestia e sacrificio avrebbe prevedibilmente suscitato. Il primo, messo a punto con il congresso di Rimini di Lotta Continua e il manifestarsi della contro-cultura dei Circoli del proletariato giovanile, tendeva a incanalare le masse dei giovani e dei disoccupati verso rivendicazioni di carattere essenzialmente culturale. Il minore dei mali per il sistema era che i giovani si battessero per vedere riconosciuto il loro diritto ad una nuova identità e a uno stile di vita alternativo, in cui confluivano l’ideologia dello sballo, l’autocompiacimento della droga, i pianti e le lamentazioni sull’emarginazione e sulla “crisi dei valori”, la rivendicazione del diritto alle costumanze più insensate e contraddittorie. Nel quadro di siffatta ideologia si poteva ben mettere in conto qualche autoriduzione. Ciò che scandalizzava i cronisti de “L’Unità” e del “Corriere della sera” erano unicamente gli espropri nei quali la teppa si riforniva di champagne e caviale: mostrando così di rifiutare i “contenuti” in nome dei quali i giovani dovevano “riaggregarsi”: le ideologie e le mode neocristiane della miseria, della scarsità e della crisi. Nell’ambito di questi “nuovi” ideali si lagnassero pure le masse giovanili, e ne dibattessero senza fine, purché non per ribellarsene e distruggerli, ma al contrario per rivendicare con essi la dignità della propria condizione esistenziale e la libertà di addobbarla con quante piume e mascherate ciascuno credesse meglio.

L’altro tipo di opposizione che il potere si preparava a neutralizzare vantaggiosamente era quella astrattamente e specialisticamente militare. Da tempo i sociologi asserivano che, con l’inasprirsi della crisi sociale e economica, con l’aumento della disoccupazione e la progressiva criminalizzazione degli oppositori preventivati dal blocco DC-PCI, era da metter nel conto anche un aumento del terrorismo. Di buon grado il capitale italiano poteva accettare questa sfida, purché si mantenesse su un terreno esclusivamente militare. Infatti, questo tipo di scontro (che bene o male è sempre possibile ridurre a un problema tecnico, per risolvere il quale il capitale dispone in partenza di forze superiori a quelle nemiche), se comportava indubbi disagi per le schiere dei funzionari e dei birri, presentava d’altra parte tali vantaggi da farlo divenire un male minore, incomparabilmente preferibile al pericolo di un movimento di opposizione di massa, illegale e violento. Prima di tutto, il carattere essenzialmente spettacolare della maggior parte delle azioni terroristiche (in particolare degli omicidi: le platee amano il sangue) forniva al sistema la possibilità di ribaltare anche le più magre figure dei suoi apparati repressivi in sostanziosi successi propagandistici; inoltre, lo svilupparsi di una guerra civile limitata avrebbe dovuto indurre tutti i nemici del potere a sfuggire nella clandestinità dalla vera guerra quotidiana e avrebbe fornito allo Stato stesso l’opportunità di esprimere al meglio il proprio terrorismo, in un quadro di stato d’assedio permanente e di arruolamento generalizzato. Soprattutto, avrebbe congelato la maggior parte – le masse, il popolo, il proletariato, cui si rivolgono i clandestini – nel ruolo di spettatori, indignati o tifosi (elettrizzati dai colpi di scena, affascinati a vivere in sogno le proprie “avventure”, riproducendo nella realtà la propria condizione di impotenza), comunque passivamente partecipi. Infine l’economia dei campi trincerati è di per se stessa un’economia di razionamento, in cui a ciascuno è chiesta la piena identificazione con la crisi diversiva; mentre non c’è ordine pubblico più perfetto di quello dei cecchini e del coprifuoco. Poiché il nemico può essere dietro l’angolo ci si barrica in casa in attesa del momento opportuno in cui scatenare non più la passione rivoluzionaria, ma il rancore compresso e la catena delle vendette. In Europa il precedente dell’Irlanda del Nord aveva già dimostrato come la militarizzazione dello scontro – voluta dall’IRA come dall’esercito d’occupazione – fornisca uno sbocco economico e operazionale al capitale, spazzi via dalle strade la teppaglia combattente dei giovani disoccupati e blocchi e divida gli operai affetti da avidità rivendicativa.

Il movimento del ’77 sconvolge radicalmente tutte le previsioni degli esperti del capitale italiano. L’assalto a Lama è espressione di una violenza spontanea e generalizzata incontenibile, che ha infranto bruscamente tutte le barriere culturali e generazionali precostituite: indiani e militanti dell’Autonomia, giovani sballati e operai organizzati si incontravano nell’azione, al di là delle loro rispettive identità sociologiche – che per i rivoluzionari non si tratta certo di rivendicare, ma di abolire –, in quanto proletariato, in quanto cioè movimento storico che distrugge e supera il capitale e la società demente da esso prodotta. L’incubo di tutti i poteri prende corpo e realtà: i proletari si incontrano senza intermediari, ciascuno facendosi carico autonomamente della soluzione dei propri problemi e rifiutando tutti coloro – sindacalisti, burocrati staliniani, militanti gruppettari o ideologi contro-culturali – che pretendevano di parlare in loro nome, e cominciano a organizzarsi collettivamente. In questo loro movimento gli operai selvaggi trovano spontaneamente, alla faccia delle autoproclamatesi avanguardie e degli specialisti della politica, nei giovani disoccupati – nella teppa delle borgate e delle università – i loro naturali alleati e compagni. Il marcio edificio del compromesso storico vacilla sotto i colpi di un movimento di massa, violento e armato. Questo movimento – che un mese dopo l’attacco al comizio di Lama insorgeva il 12 marzo a Roma e a Bologna – ha dimostrato proprio nella sua pratica della violenza la sua totale estraneità non solo alla lacrimevole problematica degli specializzati del “personale” e alla prevedibile “ironia” di tanti aspiranti intellettuali dell’“ala creativa”, ma anche alla logica delle organizzazioni armate clandestine.

Dalle pagine dell’ultimo numero della rivista “Controinformazione”, Azione Rivoluzionaria rimprovera alla rivista “Insurrezione” di aver rilevato l’irriducibile separatezza tra gli insorti di marzo e gli specialisti della lotta armata: «... lo stesso movimento del ’77 non nasce dal nulla, ha una sua storia alle spalle su cui hanno influito, è difficile negarlo, anche le azioni della guerriglia. Se ci si fosse limitati all’ironia, a Roma Lama avrebbe tenuto il suo comizio all’università e quello che è stato un fatto storico, la cacciata di Lama dall’Università, sarebbe stato un comizio disturbato, magari con intelligenza, ma pur sempre un comizio, quindi una vittoria di Lama e dei suoi accoliti. È difficile scindere il movimento del ’77 da tutto ciò che si è detto e fatto in questi anni, specie dai gruppi armati e dalla guerriglia autonoma». (Azione Rivoluzionaria, “Appunti per una discussione interna e esterna”, in “Controinformazione”, n. 13-14, marzo 1979 p. 90). Ben lontani dal limitarsi all’ironia, migliaia e migliaia di combattenti non hanno esitato a prendersi le armi quando gli occorrevano saccheggiando le armerie il 12 marzo, mentre i clandestini si preoccupavano subito di far arrivare la loro critica di queste azioni, in quanto “spontaneiste” e “avventuriste”, cioè irriducibili al loro controllo e contrarie nella pratica a qualsiasi delega della soluzione dei propri problemi, compresi quelli militari.

Il potere non ha poi usato schemi interpretativi molto diversi da quelli dei guerriglieri di Azione Rivoluzionaria: per tutto il ’77, tentando di riproporre le due identità pre-costituite – quella contro-culturale e quella militarista – che il movimento aveva rifiutato, ha cercato di contrapporre un’anima “creativa” a un’anima “combattente” del movimento. In questo modo politici, giornalisti e sociologi come al solito non capivano un cazzo della realtà, ma in compenso tentavano, da un lato di manovrare i ribelli culturali – giovanilisti, indiani, femministe, ecc. – contro lo svilupparsi della determinazione e della coerenza del movimento rivoluzionario, dall’altro di accreditare l’idiozia del complotto ordito da occulte organizzazioni para-militari. Il movimento ha saputo urlare in faccia a tutti i suoi osservatori a pagamento quello che essi sono in realtà: SCEMI!

Da parte loro, né le avanguardie culturali, né le avanguardie armate sanno distinguersi dai domestici del potere per la loro intelligenza della realtà.

Tanto meno si può dire, oggi, che le critiche di Azione Rivoluzionaria siano intelligenti: « ... si può azzardare l’ipotesi contraria: il movimento sarebbe stato già sbaragliato, nelle sue sedi, nei suoi giornali, nelle sue radio, se la guerriglia non facesse da parafulmine, attirandosi addosso tutto l’apparato repressivo». (Testo citato, p. 90). Se non bastasse la recente ondata di arresti di militanti dell’Autonomia Operaia accusati del rapimento di Moro a sgombrare il campo da queste sciocchezze, vale la pena di considerare un attimo la più ambiziosa di tutte le azioni della guerriglia, per l’appunto il sequestro di Moro. Secondo Azione Rivoluzionaria, per questa impresa la cui «sostanza sta nella capacità del movimento rivoluzionario nel suo insieme [e le Brigate Rosse si riconoscono parte di questo movimento] di assestare un colpo al centro». (Testo citato, pag. 88). «Il prezzo è stato pagato dal movimento clandestino per la guerra psicologica che si è scatenata, i sospetti, la caccia al brigatista, le vocazioni poliziesche risvegliate». (Testo citato, p. 89). A parte il fatto, per altro innegabile, che il potere ha motivato centinaia e centinaia di arresti, denunce, incarcerazioni arbitrarie di compagni del movimento col rapimento Moro, e limitandoci a ricordare che l’unica concreta richiesta di maggiore rigore repressivo rivolta dal PCI al governo democristiano è stata in quella occasione la chiusura delle sedi e l’arresto di una serie di militanti – indicati con nome e cognome – dell’Autonomia Operaia di Roma, le BR hanno rivolto il loro colpo “al centro” della tensione rivoluzionaria che persisteva, anche se in piena fase di riflusso, a Roma da oltre un anno, imponendo prepotentemente lo spettacolo o il simbolo della lotta rivoluzionaria all’attenzione di tutti. Nella atmosfera allucinante di quei giorni inevitabilmente percepita come estranea, cioè non voluta, non vissuta e non capita dai rivoluzionari, è stato possibile inchiodare di nuovo le masse alla passività di una situazione da film, in cui le sorti di ciascuno, dopo un anno di lotte determinate e condotte da soggetti che agivano autonomamente nella realtà quotidiana e comune a tutti, ritornavano in balia di forze estranee, che si muovevano al di sopra non solo della volontà ma anche della consapevolezza di tutti. Tra queste forze lontane si era spinti a scegliere sotto la pressione del vero ricatto: si doveva parteggiare, ancora una volta dare una delega. Se lo Stato poteva imporre a tutti il proprio ricatto infame (“o con me o con il terrorismo”), le BR chiedevano a tutti di sognare: o, di più, facendo il tifo per loro, o, i più “radicali”, ripromettendosi di entrare un giorno nel partito degli eroi. Questo è stato il messaggio delle BR: arruolatevi – oppure restatevene a casa, accendete i televisori ed applaudite: questo era da sempre il messaggio delle organizzazioni clandestine: l’azione Moro lo ha portato nelle case di tutti e in questo modo ha obbligato tutti quelli che volevano restare fedeli alla propria soggettività rivoluzionaria a respingerlo radicalmente.

2. La gerarchia del “Fronte Popolare” delle organizzazioni clandestine: attori e controfigure

Con zelo maldestro Azione Rivoluzionaria esplicita con chiarezza il ricatto sempre oscurato dal linguaggio burocratico-politico dei proclami BR: «La critica critica che tende a isolare la guerriglia dal movimento è perfettamente funzionale al piano di repressione il quale usa la violenza contro la guerriglia e usa la critica (da Asor Rosa ai cinici senza passione) per isolarla. La critica critica, che sa tutto, non sa che isolando la guerriglia prepara anche le condizioni della propria precipitazione nella clandestinità, a meno che il capitale, nella sua grande ingenuità, come non sa riconoscere oggi i suoi amici e tortura, ammazza, perseguita i terroristi, domani non sappia riconoscere come sua unica nemica la critica critica e garantisca ad essa cattedre e palcoscenici». (Testo citato, p. 90). Senza stare a confutare l’imbecillità cristiana di chi vuol vedere dimostrata la verità di una fede dal martirio dei suoi seguaci, quello che viene subito in mente, leggendo questo passo infame, è il ricatto diretto per 50 anni dallo stalinismo contro tutta l’opposizione internazionale (lo stesso che Lenin aveva rivolto contro Kronstadt e l’Opposizione Operaia): “La Russia, patria del socialismo, è minacciata dagli imperialisti e per difenderla si sono immolati migliaia e migliaia di proletari di tutto il mondo: perciò se criticate la Russia, ne ostacolate la politica interna o estera ecc., siete funzionali all’imperialismo anzi non ne siete che una copertura, una maschera, agenti del fascismo internazionale travestiti”. Azione Rivoluzionaria lancia tutto questo contro chi critica la lotta clandestina in un documento in cui non fa nessuna critica agli stalinisti delle BR, ambìti alleati nel processo di costruzione della guerriglia.

La complicità degli anarchici nella controrivoluzione in Spagna nel 1936-1937 dimostra con mille esempi che, come chi va con lo zoppo impara a zoppicare, così chi va con gli stalinisti impara a calunniare i rivoluzionari. Come in Spagna, esiste oggi in Italia un Fronte Popolare, minoritario e clandestino, certo, ma che aspira, come quello di allora, maggioritario e al potere, a raccogliere nelle sue file l’impeto del proletariato rivoluzionario. Una anche minima conoscenza delle rivoluzioni e delle controrivoluzioni del passato chiarisce che all’interno di ogni fronte popolare esistono delle gerarchie molto rigide corrispondenti al diverso peso specifico delle organizzazioni che lo compongono. Per esempio nella Spagna del 1936-1937 il minuscolo Partito Comunista aveva all’interno del Fronte Popolare un’autorità immensamente superiore a quella degli anarchici, che pure erano la forza largamente maggioritaria del proletariato spagnolo. A differenza di quello, l’attuale fronte delle organizzazioni clandestine ha un risultato essenzialmente spettacolare: per questo Fronte Popolare non si tratta di spartirsi i ministeri di un governo controrivoluzionario, ma soltanto i ruoli nello spettacolo della rivoluzione. Anche in questo caso il Fronte ha la sua gerarchia interna: mentre i ruoli di protagonisti e di attori principali sono indiscutibilmente assegnati agli stalinisti, agli strani libertari di Azione Rivoluzionaria non restano che i ruoli di controfigure. Ai brigatisti i titoli dei quotidiani e il tifo degli ammiratori passivi; agli anarchici le brutte cadute e le scene a rotta di collo.

3. Critica della vita quotidiana

«Solo (e ci scusi la critica critica di questo primato) l’autonomia reale fatta progetto armato contro tutti gli aspetti della vita sociale, la costituzione di una rete di resistenza e attacco ai centri vitali del sistema dello sfruttamento e della morte, il viversi con pienezza nella coscienza di essere già parzialmente fuori della tenaglia del capitale può consentire l’inizio di questo cammino della liberazione. Ma anche qui, al livello del soggetto operante, come a livello sociale, occorre tagliare i ponti con la normalità quotidiana, creare una situazione di non ritorno, clandestinizzarsi». (Testo citato, p. 90). Così i guerriglieri di Azione Rivoluzionaria ammoniscono la critica della vita quotidiana. Abbiamo già detto come, in realtà, la “scelta strategica della clandestinità” non abbia portato ai militanti di Azione Rivoluzionaria che la “liberazione” nel ruolo catastrofico di controfigure. All’opposto, la critica radicale, di cui il documento di Azione Rivoluzionaria (che tra l’altro copia tutte le tematiche critiche di “Insurrezione”, salvo poi insultare la propria fonte, cui attribuisce delle posizioni inventate di sana pianta) tenta di recuperare alcune posizioni (per esempio, Vaneigem) non ha mai espresso alcuna simpatia per il terrorismo politico, e ha anzi sempre combattuto duramente le posizioni di immediatismo armato come quella del documento di Azione Rivoluzionaria. È chiaro dunque che quando una pratica che esplicitamente pone la propria discriminante nella “scelta strategica della clandestinità” si appropria di determinate posizioni, per esempio sulla critica della vita quotidiana, lo fa esclusivamente a fini di recupero.

La sola presa di posizione radicale di fronte all’esistente è, oggi, quella di chi affronta dalla sua posizione specifica nella società (e cioè nella situazione in cui più spontaneamente e sinceramente si sviluppano i suoi rapporti sociali, di comunicazione, amore, amicizia) la vera guerra – quotidiana e senza quartiere – contro il capitale e la sua interiorizzazione. Ciò significa prima di tutto lottare contro l’organizzazione della propria vita secondo il mondo delle apparenze, delle immagini – dunque lottare contro l’interiorizzazione dei codici di comportamento che il capitale costantemente produce, rinnova e trasmette. Voler essere rivoluzionari, cioè voler vivere secondo le proprie passioni materiali e i propri sensi vivi l’avventura possibile della vita, implica il rifiuto radicale dell’identificazione con qualsiasi determinazione sociale del capitale, con qualsiasi identità, maschera precostituita e fittizia, che nasconde e mistifica la dinamica della vita. È nel percepirsi come corpo in movimento, riconoscendo le proprie passioni per ciò che esse sono, cioè irriducibili alla società dei simboli e alla sua organizzazione, ed armandola contro di essa, che a ciascuno è possibile ritrovare il senso di una vita unica e specifica. Ed è a questo punto che si presenta la necessità e insieme si apre la possibilità di comunicare e vivere nella comunità che ci circonda il progetto armato contro il capitale. Ogni prassi rivoluzionaria coerente riconosce la falsità di tutte le identità sociali proposte dal capitale e le combatte tutte, sa di essere, nelle forme più violente e settarie, assolutamente clandestina allo spettacolo, sa di trovarsi altrove. Certo chi vive questo altrove in termini immediatistici o geografici non ha la minima idea di dove si trova: non vi è altro campo di battaglia che il mondo dominato totalitariamente dal capitale, dentro e fuori degli individui, e da questo mondo, da questa battaglia non si scappa. Mentre per chi combatte, sapendo di farlo, la vera guerra dentro e fuori di sé, la clandestinità può essere solo una necessità in alcuni casi inevitabile, ma comunque sempre un ostacolo in più da superare nella battaglia della propria trasparenza e coerenza, chi respinge fittiziamente la propria identità sociale “normale” per scegliere l’identità eroica e spettacolarmente ipervalorizzata del “guerrigliero”, clandestino per la polizia quanto per il movimento reale, viene a trovarsi oggi, per uno degli scherzi che gioca l’ottica spettacolare, non solo al centro dei conflitti a fuoco, ma anche al centro dei fuochi delle macchine da presa, al centro dello spettacolo. Quella che avrebbe dovuto essere una lotta contro il valore diventa l’ultima valorizzazione possibile della personalità del militante, l’ultimo rito sacrificale capace di produrre valore. Come dichiarano gli strani libertari di Azione Rivoluzionaria è vero che l’allargarsi della pratica militare clandestina democratizza oggi questa possibilità di autovalorizzazione: «ogni villaggio, ogni città, ha ormai il suo palcoscenico e i suoi attori; la violenza è uno spettacolo alla portata di tutti purchè provvisti di buona volontà». (Testo citato, p. 90). Allo stesso modo, ma da un punto di vista opposto, è vero che la violenza rivoluzionaria, se vuole essere, distrugge ogni palcoscenico e ogni spettacolo e sa riconoscere in tutti gli attori i nemici naturali della verità e del superamento.

[maggio ’79]

L.A.xC.=Nihil

Il dato che emerge nitidamente come risultante della contrapposizione spettacolare tra Stato e lottarmatismo è l’indifferente neutralità dei proletari che sempre più si estraniano dalla politica, nelle sue infinite varianti. Questa indifferenza non è un successo per il Potere né per i funzionari della sua appendice “contropotere”: ma il segno stesso della fase di stallo che si attraversa e della necessità di superare l’ideologia – tipicamente italiana – del lottarmatismo. Un operaio dell’Alfa diceva: “Gli operai non stanno più con loro [PC e sindacati] ma non stanno neanche con noi che siamo costretti a una logorante campagna difensiva per rispondere al linciaggio degli stalinisti. Si parla sempre di cose esterne alla fabbrica e a noi, e mai dei nostri problemi”. Sono investiti dallo spettacolo perché tralasciano la loro realtà. Si vorrebbe prolungare all’infinito il gioco della ri-valorizzazione della putrefatta democrazia con l’opzione forzata della “scelta” tra Stato o lottarmatismo, inducendo l’abbandono o l’eclisse dei processi di autorganizzazione di base per la generalizzazione delle lotte autonome.

È il momento di comprendere fino in fondo la differenza che passa tra il colpire qualche boss, qualche rappresentante, qualche funzionario della macchina sociale capitalistica, e inceppare – invece – il meccanismo produttivo, l’accumulazione, insomma scatenare la rivolta contro la schiavitù del lavoro salariato. Nel primo caso sono più che sufficienti dei militanti che credono di aver ridato dignità alla politica perché impugnano la pistola, e che a questo modo sperano di candidarsi alla direzione del proletariato; l’altra prospettiva, è affare solo dei soggetti critici – nella teoria e nella pratica – verso le alienazioni di questo mondo e di tutte le ideologie che lo permeano. Tra queste, è impellente dissolvere quelle dell’antagonismo fittizio e dell’opposizione spettacolare, perché ad ogni ideologia è intrinseco un potere separato e burocratico che nega la sovversione soggettiva e sociale, e impone “l’eterno ritorno dell’identico”: la rappresentazione, essere rappresentanti o rappresentati!

La politica-in-armi che crede che è la pistola a reggere il mondo e la traiettoria dei proiettili a “dare la linea” ai proletari, non si avvede che è scivolata nelle sabbie mobili del terrorismo (specularmente contrapposto a quello statale) e che questo, laddove è divenuto livello strategico della lotta, non ha schiuso nessun orizzonte, azzerandosi con l’apparato repressivo statuale. Le lotte in Irlanda e Palestina, dove la connotazione nazionalistica predomina nell’ideologia e il terrorismo (deterrente) è l’elemento prevalente nella strategia, mostrano in modo solare l’impasse, la via senza sbocco, l’incancrenirsi di una situazione che annichilisce l’emergenza di altre forme di sovversione e pietrifica il tutto nel trionfo della politica che fa accettare stoicamente tutti i ruoli e tutte le alleanze con le forze più ripugnanti.

È possibile ricordare un solo caso in cui il terrorismo – e le organizzazioni cortocircuitate dal feticismo militare e autonomizzatesi dalla multiforme e “spontaneista” sovversione reale – abbia piegato e sconfitto uno Stato?

Solo chi ha dimissionato dalle armi della critica può ottusamente credere che la sola spada può tranciare gli infiniti fili del reticolo della dominazione che tutti ci avviluppa, o addirittura immaginare masochisticamente di realizzare una rivoluzione al posto del proletariato che – declinando l’invito di clandestinizzarsi e auto-bunkerizzarsi nella sfera militare – continua la sovversione anonima in ognuna delle scansioni in cui si riproduce il potere: l’economia, la produzione, la circolazione delle merci, le strutture per l’indottrinamento e il condizionamento psicologico di massa, il marketing, la valorizzazione attraverso la pubblicità, lo spettacolo, l’informazione, lo sconquasso della famiglia, rispondendo con il saccheggio, la critica delle merci, il riconoscimento delle passioni, ecc.

La critica pratica incessante di tutte le alienazioni e di tutte le gerarchie mina alle fondamenta la solidità di questa società, e prepara concretamente le possibilità dell’insurrezione; viceversa lo spettacolo della rivoluzione che scaturisce dall’amore-odio dei professionisti della violenza al soldo dei dominatori e di quelli che vorrebbero “rappresentare” o “interpretare” i bisogni proletari, dà vita soltanto a una illusione ottica, vera e propria parodia della sovversione. Tanto è vero che i proletari che dovrebbero identificarvisi d’acchito – perché vi riconoscono i propri interessi – si estraniano o stanno a guardare, mentre gli operatori dello spettacolo (giornalisti, sociologi, politologi, dissidenti, “fiancheggiatori”, ecc.) lavorano a ritmi stakanovisti per riuscire a creare il pathos indispensabile per far sentire costoro protagonisti epici, ma di una dimensione di scontro artificiale e artificiosa: esorcizzano il conflitto reale incipiente e potenziano le linee difensive nemiche.

Forse c’è chi pensa che la necessità dell’agire necessariamente comporta il pagamento di un obolo alla società della devitalizzazione; da sempre il potere ha occultato, taciuto, cancellato dalla memoria tutto ciò che realmente gli nuoce o tutto ciò che potrebbe temere. Perché mai esso funge da cassa di amplificazione quasi come una agenzia promozionale e propagandistica del lottarmatismo? È cecità o lungimiranza? Il potere rumina tutto ciò che digerisce, che lo rafforza o che valuta come una calamità di gran lunga più contenibile della sovversione anonima, multiforme, senza schemi scontati, senza professori. Questa obbliga il nemico a procedere per ordine sparso, evita l’affrontamento in campo aperto e impedisce repressioni distruttive. C’è più intelligenza strategica nel cervello collettivo dell’autoliberazione che in quello di qualche gruppo di militanti.

È il modello storico del cospirativismo modernizzato che viene riproposto e che saggiamente viene respinto – perché è il prodotto di un altro momento storico e di un altro movimento che aveva buone ragioni per credere che il potere avesse un cuore – in quanto ha già rivelato i suoi limiti e la sua debacle. La violenza liberatoria del proletariato – non feticizzata, non estetizzata – non può più vestire i panni del blanquismo o imbellettarsi mimando l’Organizzazione di Combattimento dei socialisti-rivoluzionari russi o del Comitato Esecutivo. La negazione dell’esistente è trasparenza, limpidità, critica in processo che inventa continuamente le modalità con cui si manifesta, e non rivisita il museo delle cere del passato.

Qualche riferimento al documento di Azione Rivoluzionaria apparso sul n. 25 di “Anarchismo”.

Sensazione di avere davanti agli occhi un tableau dai colori vivaci e policromici messo sullo sfondo a mo’ di scenografia per nobilitare un discorso maniacale che ribadisce apoditticamente l’ineluttabilità e la superiorità del lottarmatismo. Quando i cultori assoluti dell’azione ricorrono alla “vuota esercitazione culturale”, per di più smaccatamente recuperatoria, significa che le loro azioni non sono intelleggibili. Allora, come i pavoni si fa la ruota, ma dice Apollinaire nel Bestiario:

e sembra, se fa la ruota, più bello

ma in verità mostra implume

il culo questo uccello.

E il “culo” è quello del nichilismo che si deve nutrire di tutte le ideologie, che deve affannosamente ricettare a destra e a manca stracci con cui ammantarsi per poi riproporre imperturbabilmente il medesimo vuoto: il deserto delle passioni che ne fa salva solo una: la mortificazione sacrificale. Il documento lascia aperta la porta a tutto e tutti, è un ponte per la costituzione del Frente Amplio Popular-lottarmatista, dagli stalinisti ai situazionisti. È il caso di ricordare che Vaneigem – ampiamente citato – già nel 1972 in Terrorismo o rivoluzione metteva in guardia contro i recuperatori nichilisti che avrebbero riproposto la politica nell’ultima spiaggia del terrorismo: «Il sinistrismo si rinforza a misura che la contestazione risponde al ristabilimento del potere, recupera l’opposizione reale, e tende a prendere in prestito dal situazionismo la sua ideologia del superamento, della creatività, dell’immediatezza, alla quale non può che offrire, nella violenza vissuta dell’astrazione e nella coerenza concreta del vuoto, una pratica del gioco terrorista».

Ma è legittimo criticare chi sibillinamente intima: «La critica critica che tende a isolare la guerriglia dal movimento è perfettamente funzionale al piano di repressione il quale usa la violenza contro la guerriglia e usa la critica (da Asor Rosa ai cinici senza passione) per isolarla». Anche il sig. Josif Vissarionovič Džugašvili sosteneva che quanti criticavano la sua persona, il suo operato e le sue opinioni erano “perfettamente funzionali” al nazionalsocialismo e al sig. Hitler. Insomma, è la logica totalitaria del messaggio pubblicitario: prendere o lasciare! chi non mangia la Golia è un ladro o una spia!

Tanta sicumera deve essere naturale in coloro che sono affetti da tale modestia e dabbenaggine da ribattezzare guerriglia ciò che invece è “ricorso più frequente alle armi nella lotta politica”, e che si spingono fino al punto di affermare: «Il movimento ha lo spazio della guerriglia, se questa crolla, lo inghiottirà», e a vagheggiare che «il potere non può criminalizzare il movimento perché questo oggi troverebbe ad accoglierlo una società sotterranea in sviluppo!». È una mistificazione genuina, una inversione totale della realtà, perché se un senso hanno i recenti attacchi repressivi è proprio quello di spingere verso “la società sotterranea” e la clandestinità. Bisogna soffrire di infantile egocentrismo per ritenersi l’ombelico del mondo, e per indurre a credere che il lottarmatismo è il baricentro di tutto, pilastro e centro nevralgico del movimento della negazione, nonché suo paterno protettore!

Proprio in Germania la “guerriglia” è stata una mera questione di ordine pubblico, risolta da specialisti con potenziale di guerra psicologica superiore al “contropotere”, e l’hanno ridotta alle condizioni che sappiamo; forse si ha l’impudenza di pensare che oggi in Germania sia scomparso l’antagonismo di classe? O questo, invece, ha per protagonisti soggetti che non ricorrono all’artificio di “tagliare i ponti con la normalità quotidiana, creare una situazione di non ritorno, clandestinizzarsi”, e che non hanno riconosciuto i propri interessi nel ridursi a “quinta colonna dei fronti di liberazione del Terzo mondo nel cuore delle metropoli imperialiste”, ma hanno fatto del sistema di produzione e di vita lì imperante l’oggetto della loro lotta, e della vita il veicolo di essa.

È puerile immaginare i proletari calarsi nella dimensione catacombale della cospirazione o credere che si facciano magnetizzare dall’eroismo e dalla temerarietà inutile, “dal perfetto tempismo dell’azione e dal senso dell’organizzazione”, perché non sono come i Tuareg del deserto che si fanno abbagliare dagli orologi elettronici che gli servono a un cazzo! Non fanno proprio l’ardimento inutile separato dall’efficacia, sanno apprezzarlo quando provoca mutamenti nel vissuto concreto perché sono consapevoli di non “essere già parzialmente fuori della tenaglia del capitale” e non essendo dei riformisti-della-vita-quotidiana continuano a percorrere per proprio conto la strada “che porta dove non si sa”.

Lo stalinismo, pubblicamente ed esplicitamente rivendicato dalle BR (comunicato 19 del processo di Torino, e anche nei successivi), nel documento diventa “stalinismo”, e più avanti ci viene pure spiegato che: «L’ideologia, come si sa, è più lenta della pratica ma le “revisioni” prima o poi non tarderanno». Dai nichilisti attivisti e da coloro che sono abituati ad ogni sorta di revisione ideologica pur di continuare a riprodurre il nulla, è lecito attendersi qualche altro camuffamento, perché in fondo è importante quel che si fa e non quel che si pensa, e non vedendo alcuna correlazione fra le due cose, possono olimpicamente riconfermare il solidarismo schizofrenico tra servitori del nulla... e poi ognuno lo riempia con l’ideologia che più gli aggrada: dapprima il resistenzialismo marca Secchia, poi il terzomondismo frontista, l’operaismo leninista e derivati, il consiliarismo libertario, e i cascami situazionisti.

Ma è sufficiente guardare in controluce la broda e, come in una banconota, è possibile scorgere la filigrana: «Costruire teste di ponte in fabbrica per colpire il cuore del capitale e del nascente “Stato-Partito” è il compito primario che sta di fronte alle organizzazioni combattenti [...] i compagni inseriti nelle strutture portanti del capitale si muovono in un’acqua molto sporca, esposti alla repressione non solo delle gerarchie di fabbrica, della sua polizia interna e esterna ma anche della intera rete spionistica del partito e del sindacato; impegnati nel lavoro di fabbrica hanno scarse possibilità di procurarsi mezzi e strutture e in assenza di una struttura organizzativa adeguata sono condotti a forme di autolimitazione».

È il concetto di Lenin, che ha avuto il merito di esprimere con più chiarezza e con minore falsa coscienza: agli operai è possibile esprimere soltanto una coscienza trade-unionista, solo il Partito e i rivoluzionari di professione possono portare dall’esterno (delle concrete e date condizioni dell’alienazione) la coscienza rivoluzionaria o la sua presunta prassi. È la più palese confessione di sfiducia nell’autonomia e nell’autorganizzazione degli operai rivoluzionari, e dopo tanti giri viziosi nei meandri di tutte le ideologie, il punto di approdo è il nocciolo della dottrina leninista (in tal senso è di effettivo “non ritorno”). Tanto riesce a spiegare l’idiosincrasia risentita di cui è pervaso il documento (e la testa) di costoro verso l’insurrezione e quanti continuano a vedere in Danzica, Detroit, Stettino, e anche Bologna, i momenti più alti di insubordinazione proletaria moderna e di sovversione del mondo della merce, dello spettacolo, dell’alienazione, della gerarchia, e dei suoi padroni e servitori: partiti, sindacati, politicanti e specialisti di ogni tipo. Quando dei movimenti reali sconquassano alcune delle condizioni date nel meccanismo di produzione del dominio e della pace sociale proprio perché esautorano tutti i tutori politici, racket e ideologi, al massimo possono essere gratificati da costoro con qualche etichetta (spontaneista, MPRO, ecc.): ma quale era la prassi più elevata e distruttiva delle organizzazioni combattentistiche durante la primavera ’77? Di fronte a un movimento che era critica pratica del riformismo e della sua ideologia (su cui il movimento del ’68 nutriva ancora illusioni e non fu sufficientemente drastico), costoro brillarono per evanescenza, e la vacuità di qualche rituale “gambizzazione” risaltò di fronte alle energie sprigionate da centinaia di migliaia di ribelli ai propri ruoli consunti che investirono la società, creando un momento di rottura e di discontinuità profonda nel regno della normalità.

Nonostante le (auto)rassicurazioni sulla compatibilità e molteplicità dei fini che il lottarmatismo servirebbe, sulla sua natura “tuttofare”, in realtà chi rigetta o guarda con sufficienza la prospettiva insurrezionale rimane eternamente innamorato di qualche scampolo di ideologia della transizione al socialismo. La lettura attenta della parte finale del documento lo dimostra. Sommersa da una quantità notevole di petizioni di principio di grosso effetto, ma di sostanza nulla, emerge tutta una serie di problemi che testimoniano della logica tardo-terzointernazionalista e del modello della transizione a qualche socialismo realizzato; la topica più macroscopica è quando immaginano la rivoluzione nel solo paese-Italia, che dovrà avere «buoni rapporti con alcuni paesi arabi relativamente indipendenti dall’imperialismo americano o sovietico...»! Più avanti, dopo aver proclamato che il «comunismo è finalmente abolizione del lavoro, e che questo non sarà possibile all’inizio della rivoluzione che parzialmente», si sostiene che «tutti debbono essere coinvolti nella produzione di massa (sic) per impedire che i “piaceri” di tale produzione ricadano sempre sulle spalle di una parte», e così via.

Conosciamo questo linguaggio, conosciamo questa logica. È quella del realismo politico e della riforma dell’esistente che ogni fantasista riesce a far risorgere dalle ceneri riesumando – valorizzati! – i diktat dell’economia politica. Sono gli infortuni di chi ha fatto dell’arma una malattia. Non sono ancora dei Khomeini a Parigi che già ragionano come dei Khomeini a Teheran; non hanno ancora sovvertito nulla che già pensano a legiferare e a regolamentare il negativo che deve ancora sprigionarsi e realizzare la trasformazione. Quando si ha la pretesa di organizzare il mondo, in realtà si sta organizzando la sua sofferenza o l’intervento anestetico su di esso.

Il movimento della negazione del sistema di vita più misero di passionalità e di piacere che l’uomo abbia mai conosciuto nella sua storia – e a cui la classe dominante, nella fase del suo declino, vorrebbe definitivamente inchiodarlo – spazia attraverso tutti i reticolati e le cortine in cui il mondo è artificialmente suddiviso, ed ha motivazioni più dense e ricche che si situano ben al di là dell’economia politica, e delle encicliche dei suoi sacerdoti. La miseria di questo mondo non è penuria di merci, ma una sempre più totale insoddisfazione e malessere che monta dal fondo di ogni categoria sociologica e da ogni ruolo in cui l’esistenza umana è compressa e frantumata, e dalla consapevolezza crescente che nessuna merce – e nessun ruolo – può minimamente ripagare o compensare le rinunce e le abdicazioni quotidiane al godimento. Quel che noi vogliamo, i poteri non possono darcelo!

La sovversione, per tramite dell’individuo che si pone in rigorosa antitesi con la comunità costituita, e riferendosi alle aspirazioni profonde e inconfessabili, metterà all’ordine del giorno ciò che ogni ideologo cerca di codificare con la sua lingua mummificata: la felicità e il gusto di vivere, e la critica vissuta come anticipazione del divenire. La rinuncia a ogni modello storico o include anche i sottoprodotti contemporanei del passato, e cioè quanti immaginano un futuro che si modella sul presente o che addirittura approntano gli stampi ideologici con cui plasmarlo, o è una menzogna.

Il divenire non è disancorabile da ciò che oggi si è, oppure è meglio tacere, e lasciare all’intelligenza risvegliata e potenziata della comunità strappatasi alla reificazione la progettualità della vita. Oltretutto, si eviterebbe l’eiezione di altri surplus di feci ideologiche.

[maggio ’78]

Oktoberfest

-

La sensazione intollerabile che ciascuno di noi ha provato dentro di sé alla notizia dell’uccisione di Baader, Ensslin e Raspe e della tentata eliminazione di Moeller, è la trafittura lancinante di quella parte di noi che si riconosce in queste donne e in questi uomini, e che in loro riconosce e ammira individui che, nell’immediato, non possono più tollerare lo stato di cose presenti. D’altra parte, la pretesa dei componenti della Rote Armee Fraktion di educare le masse con l’esempio e di organizzarne la lotta rivoluzionaria come avanguardia, ci ha sempre resi del tutto estranei e assolutamente contrapposti alla loro prospettiva.

-

L’indignazione che abbiamo urlato nelle piazze contro i macellai dementi che si sono accaniti su Gudrun, Jan Carl, Andreas e Irmgard è nuova esca per i fuochi che bruciano e bruceranno dentro e fuori di noi. È maggiore determinazione ed energia nella nostra lotta di sempre contro il capitale: il solo aiuto specifico che possiamo dare ai compagni tedeschi, come a quelli sudafricani o ecuadoriani, è quello di combattere sempre più risolutamente il capitalismo italiano e la sua forma specifica democratica di dominio.

-

L’uccisione dei membri della RAF nel carcere di Stammheim non ci dice nulla che già non fosse chiaro dal giorno in cui fu assassinata UIrike Meinhof: le proteste di intellettuali e democratici (tra cui forcaioli come Trombadori) rivelano solo la malafede di chi, agitando gli spauracchi della Germania e della germanizzazione, vuole coprire le vergogne di casa propria. Senza tanti scandali, da tempo in Italia i “terroristi” vengono finiti sul luogo della loro cattura; lo “Stato nato dalla resistenza” evita così complicazioni processuali o carcerarie ed errori come quello che ha salvato la vita a Irmgard Moeller. Ma, anche in fatto di suicidi la democrazia italiana è all’avanguardia: Pinelli è volato dalla finestra della questura di Milano gridando “È la fine dell’anarchia!” ben otto anni prima che il mancino Baader escogitasse il suo “tiro mancino” contro lo Stato tedesco, sparandosi un colpo alla nuca con una pistola lunga diciotto centimetri impugnata con la mano destra.

-

L’odio inestinguibile che giuriamo agli assassini di Stato e il disprezzo se possibile ancor più profondo che proviamo per i loro oppositori democratici, italiani o tedeschi che siano, non ci impediscono però di criticare e respingere la prospettiva e la logica della RAF e dei gruppi ad essa affini, perché inutile ed estranea al processo rivoluzionario in corso. La RAF mostra di credere allo spettacolo della gerarchia quando rapisce Schleyer, capo degli industriali tedeschi, pensando di colpire il massimo detentore del potere reale, e crede addirittura alla menzogna grossolana dell’umanitarismo democratico quando dirotta un aereo, come se un centinaio di vite umane contasse qualcosa per la macchina-capitale e i suoi funzionari. Il Mostro-automa di Marx è indifferente di fronte alla sorte dei suoi seguaci quanto lo è di fronte a quella dei suoi nemici. Più ancora della tempesta propagandistica resa possibile dalle lunghe trattative per lo scambio di Schleyer con i prigionieri della RAF, la morte degli ostaggi di Mogadiscio sarebbe stata un vero toccasana per l’umanitaria democrazia tedesca. Riflesso dell’immagine della rivoluzione che il capitale stesso proietta, il terrorismo “rivoluzionario” mette in scena una serie di conflitti armati tra esseri umani, individui e organizzazioni, riproducendo, sotto le apparenze della lotta di classe, la guerra concorrenziale permanente tra le frazioni del capitale. Questa mistificazione giunge al punto di realizzare la calunnia che il capitale oppone alla rivoluzione quando la dipinge come la guerra di piccoli gruppi contro l’insieme della società civile e democratica. La vera guerra, la vera lotta di classe, restano inafferrabili per gli attori della guerriglia tra gruppi terroristici e squadre speciali. Clandestino allo spettacolo, il proletariato comunista combatte, anonimo, il Mostro-automa, concretizzazione impersonale ed anonima del morto, che divora la vita al punto di contrapporsi distruttivamente alla specie umana nel suo complesso.

-

In Italia le organizzazioni clandestine, come le Brigate Rosse, rivelano la loro sostanziale estraneità allo scontro di classe in atto, e la loro incomprensione dei termini reali delle questioni, anche militari, che il movimento sovversivo deve oggi porsi, ripetendo, in modo ormai demenziale, la scena dell’azzoppamento dei funzionari del capitale (scelti tra le file della destra ostile al PCI e, sovente, tra quelli che occupano i gradini più bassi nelle gerarchie dello spettacolo) e criticando, in quanto “avventuriste” e “spontaneiste”, le manifestazioni e le forme organizzative, ancora embrionali, del nascente movimento rivoluzionario. Pretendendo più o meno apertamente di esserne stati i suscitatori, i gruppi clandestini non si rendono conto delle caratteristiche più rilevanti del movimento eversivo esistente oggi in Italia: e cioè la sua profonda carica antiriformista e la dimensione di massa delle sue pratiche illegali e violente. In questo modo le organizzazioni armate non colgono nemmeno i termini delle questioni strettamente militari che il movimento rivoluzionario va ponendosi oggi, organizzando le proprie forme di autodifesa e di attacco su base territoriale e su scala di massa. Non si tratta di costituire commandos in grado di rivaleggiare in efficienza coi servizi segreti o di rapire il presidente degli industriali, ma di contribuire a far sì che tutti coloro che sono coinvolti nel processo rivoluzionario sappiano esprimere, in quanto soggetti autonomi, la loro potenza distruttrice.

-

Il massacro dei militanti della RAF ha provocato anche le proteste ipocrite dei gruppi riformisti come Lotta Continua, Democrazia Proletaria e Movimento Lavoratori per il Socialismo, da lungo tempo impegnati nella brutalità repressiva e nella delazione sistematica contro i rivoluzionari e i militanti delle organizzazioni clandestine o armate. Improvvisamente estromessi dalle loro posizioni di potere dal vento di febbraio (a parte situazioni come quella di Milano dove un gruppo come il Movimento Lavoratori per il Socialismo può tuttora portare a termine indisturbato le sue odiose aggressioni) questi zombie sono divenuti o clandestini alle situazioni di lotta, come Democrazia Proletaria, o, più tempisti, si sono “sciolti” nel cosiddetto movimento, come Lotta Continua. Il solo argomento “politico” rimasto loro contro l’insorgenza rivoluzionaria è quello della loro personale paura della repressione o della violenza dell’apparato statale (cfr. il tentativo di Lotta Continua e Radio Città Futura di sabotare la manifestazione romana contro l’ambasciata tedesca). Pur di calunniare la violenza rivoluzionaria questi infelici tentano oggi di appropriarsi degli scampoli della critica radicale alla lotta armata; gli ex-rivoluzionari che, avvelenati dal loro scetticismo o dal loro cinismo, forniscono scientemente, cioè in malafede, armi al recupero della teoria rivoluzionaria, sappiano che con loro saremo particolarmente severi. Così come severa è stata la realtà in movimento che ha cancellato l’“autonomia creativa” maodadaista (A/traverso e derivati) quando, al convegno di Bologna contro la repressione, non ha potuto celare la propria oggettiva complicità con Lotta Continua, cui il PCI aveva, dopo aperte trattative, affidato il controllo della città durante i tre giorni dell’incontro. Ma la paura di cui i modernisti e i militanti rifondati di Lotta Continua e Democrazia Proletaria si lamentano ci rende allegri. È facile riconoscerla: essa è la paura dell’insorgenza rivoluzionaria, la paura che dà l’approssimarsi reale della rivoluzione a chi credeva di poter continuare indefinitamente a baloccarsi con la sua immagine nei modi casti e illibati dell’ideologia.

[da “Insurrezione”, ottobre 1977]

Spunti di inattualità

-

La guerriglia (piccola guerra), da espressione comunitaria di rottura con i valori di cui si sostanzia la dominazione, è stata fatta degenerare in ragione sociale specialistica di apparati politici, e ridotta a espressione militare del sommovimento sociale. Ha potuto, così, essere l’utensile con cui le borghesie autoctone entrano nel “cuore del potere” sloggiando quelle classi dirigenti troppo prone al Capitale straniero (o multinazionale).

-

L’ideologia lottarmatista è il prodotto di due mitologie politiche, ambedue democraticistiche: il resistenzialismo antifascista, e il terzomondismo con le sue “liberazioni nazionali”; sono i veicoli per la trasformazione delle forme della dominazione, non la loro soppressione.

-

Il lottarmatismo è la prosecuzione della politica con altri mezzi. Il riflusso postsessantotto e il fallimento delle microburocrazie gruppuscolari affogate nel pantano della riedizione dei vecchi arnesi della politica del passato remoto storicamente manifestatosi, non sono stati sufficienti a spazzare via i contenuti con cui si nutrivano. Questi, rivivono nel lottarmatismo.

-

Il lottarmatismo è, pertanto, una forma di lotta che ripropone – estremizzandola – la politica: avanguardismo, specializzazione, unidimensionalità dell’agire, parzialità, separazione. In quanto forma estremizzata, non è difficile ritrovare negli apparati lottarmatisti le sfaccettature del poliedro politico: riformismo, economicismo, operaismo, femminismo, ecologismo... armato!

-

“L’armarsi” è soltanto un dare una bocca di fuoco alla politica, una protesi virile alla mano rachitica della rappresentazione? Armare gli spiriti, spurgarsi dei valori e delle ideologie introiettate, sbarazzarsi degli arcaismi del passato storico (di sconfitta), vincere le rimozioni, affermare il desiderio, rifiutare le alienazioni che ci fanno cose, vibrare di passioni, essere conduttori di vita, investire – insomma – della nostra critica pratica ogni realtà in cui si riproduce il dominio e fare questo senza ricadere nella ruolificazione specializzata, non è altra cosa del riproporre – nella veste virile e marziale – la politica?

-

La socialità affonda le sue radici nel vissuto quotidiano soggettivo, ed è critica reale percepibile da ognuno con tutti e cinque i sensi. La politica nasce (ed abortisce) nell’economia e nella ritualistica delle sue merci. L’uomo, per ritrovarsi, lotta contro la logica della merce che lo assoggetta. La politica rimane prigioniera degli imperativi della merce: può interferire solo sui ritmi della sua produzione, non si interroga sulle ragioni della sua stessa esistenza.

-

Nel mondo del parcellare e della rappresentazione, ognuno fa della (propria) parzialità la globalità; ognuno carica di valori escatologici il ruolo prescelto, e guarda sprezzante al resto. Finora c’è stato chi ha fatto dell’economia e della sfera produttiva la contraddizione principale, l’asse portante, la centralità, ecc. C’è chi – nell’eterna ricerca del “nuovo” soggetto rivoluzionario e del mezzo rivoluzionario per eccellenza – ha svolto la stessa operazione con i giovani, le donne, i marginali, i folli, ecc. I lottarmatisti ritengono che il loro mezzo è quello rivoluzionario in assoluto, e attribuiscono alla loro pratica il primato, la superiorità qualitativa, la potenzialità eversiva maggiore di tutte le altre. Da quando, nella lotta contro il potere che fonda il suo dominio sulla specializzazione e sulle separazioni, una pratica – parziale, reiterata, seriale – è superiore alle altre? Perché?

-

Il capitale non è solo economia, politica, repressione... è potere dei mezzi di comunicazione, è spettacolo, è capacità di rappresentare la realtà nel modo che gli è più conveniente, è controllo del sapere e della conoscenza... è la psichiatria, il professore universitario, la medicina, il padre, l’operaio, ecc. Esistono pertanto le contraddizioni tra ciò che si è costretti a fare (essere) e il fare emergere l’essenza umana negata dal Capitale/Stato, ma capace di negarlo. Il movimento rivoluzionario si affermerà se sarà in grado di affrontare – e negare – tutte le contraddizioni, in estensione e profondità, cioè ogni momento di riproduzione del dominio.

-

L’equazione “ciò che è violento = rivoluzionario”, oppure “terreno dell’illegalità = impossibilità di recupero per il potere”, è falsa. Perché si basa sulla contrapposizione-negazione solo con una delle categorie o dei valori imperanti. Non può essere il potere – il suo codice – a connotare e dare corpo totalmente alla negazione, a ciò che dovrebbe distruggerlo, pena il permanere sul suo terreno. Non si nega il carabiniere con il controcarabiniere, la politica con la politica, l’alienazione con mezzi alienati.

-

La divisione tra le mani (azione) e il resto, ricorda quella più generale tra corpo e cervello, arti e centri propulsori cerebrali. È riproposizione della contrapposizione pensiero/azione, intellettuale/militante, teorico/combattente, coraggio/viltà, ecc. Imbozzolati all’interno della propria pratica reificata – ritenuta beninteso superiore alle altre – si finisce per tenersi discosti dalla radicalità, cioè dalla propria ricomposizione organica per ritrovare la soggettività. In Francia, dove il primato è conferito alla teoria: pletora di pamphlets, brochures; alienazione da scrittura. In Italia, paese del primato della pratica, sequela di gesta-azioni (simboli politici della negazione) ripetuti ossessivamente, generalizzati nel tempo e nello spazio al diapason coi ritmi delle catene di montaggio, si è assunto il quantitativo come valore guida: da cui l’alienazione da molotov. Due forme sostanzialmente equivalenti di parzialità: idee che non diventano pratica, e pratica che non sa superarsi per il suo disprezzo della teoria.

-

Che cos’è un attentato? Può essere sabotaggio (se praticato dai produttori è uno dei sintomi che annunciano la prossimità dell’insurrezione) o sbrecciatura di un muro. Una sbrecciatura è una sbrecciatura. Ma nello scenario dello spettacolo politico una sbrecciatura diventa linguaggio in codice, una comunicazione per simboli. Può voler dire: non ci va, siamo incazzati, vogliamo farvi paura; ma lo dice con un simbolo che colpisce un simbolo dell’alienazione. Per di più, deve anche essere interpretato!

-

Al processo di Torino, il giovane stalinista Franceschini ha detto: “Noi spariamo contro le funzioni, contro le toghe, se poi dentro c’è un uomo ci dispiace...”. Il dibattito sulla connessione e le reciproche determinazioni tra funzione e funzionario è antico, e risorge sempre dalle sue ceneri. Non c’è dubbio che un sommovimento sociale come quello russo che riuscì a eliminare tutti i funzionari (gli ingranaggi-uomo della macchina del potere), non riuscì a superare la funzione, la forma capitalista. E ciò, per molteplici motivi, non ultimo quello che fa dei leninisti gli apologeti dell’industrializzazione, e i veicoli di penetrazione del capitale in Asia e Africa, tramite i fronti di liberazione. Laddove ha fallito un movimento sociale, pur con le sue parzialità, può riuscire una microburocrazia stalinista con il suo culto dell’azione massimamente spettacolare? Con la sua ideologia allora tragica, oggi farsesca, dello stalinismo? Con la sua costante negazione della socialità del movimento per snaturarlo ed assicurarsene la “rappresentatività politica”? Per costoro il partito è tutto, il movimento è nulla. Sparare a un giudice non è ancora critica del diritto, tanto è vero che costoro fanno processi “popolari”, applicando un diritto “rivoluzionario”, esercitando la giustizia “proletaria”.

-

È ancora valido il discorso sui mezzi e sui fini. Per i materialisti, il fine è contenuto nel mezzo, il mezzo è già il fine, uno è conseguenza dell’altro. A è A, e non A può diventare, in virtù della fede, B.

-

Per i lottarmatisti non si sa se è più importante la produzione di un evento (gambizzazione) o la gestione che ne fanno attraverso i mass media per rafforzare la loro “immagine politica” presso i proletari. Sicuramente l’accesso ai mezzi di comunicazione del potere è un modo alienato per comunicare ai proletari. Di fronte all’evento spettacolare in cui pochi sono i soggetti attivi, agli altri non resta che la fruizione passiva, il tifo a favore o contro, l’identificazione o meno con gli staff operativi. Che si tratti di operatori sindacali, culturali, o lottarmatisti è cosa di secondaria importanza. La rivoluzione è abbandono dello spettacolo che passivizza, che rende oggetti, occhi che vedono immagini, è moltiplicazione dei soggetti critici capaci di riconoscere sempre più a se stessi (e sempre meno alle avanguardie dello spettacolo) la capacità di agire, ed in modo creativo.

-

“Non è mai del tutto vero che la massa è vile o ottusa, quando appare tale; è vero che non è mai disposta ad ingannarsi sulla temerarietà inutile o sull’intelligenza separata dall’efficacia. Può identificarsi con esse per transfert, da spettatrice, ed è il suo modo di difendersene quando non vi crede veramente”.

-

Per le “masse”, evidentemente, il lottarmatismo sta al moto insurrezionale come la eiaculazione precoce sta all’orgasmo. Il lottarmatismo finisce per essere la miniaturizzazione della guerra civile, il suo contenimento, il suo controllo pilotato. Soprattutto se si ridurrà ad espressione monovalente di partito combattente. Questo produrrà effetti che per il potere sono equiparabili all’eccidio di Ferragosto sulle strade.

-

La violenza spettacolare fonda il criterio stesso della violenza, diventando parametro e metro di misura. Più la violenza è spettacolare e più banalizza le infinite violenze che ognuno subisce nella quotidianità. Queste finiscono per polverizzarsi, scomparire, sembrare minuzie da nevrotici, riprovevoli frustrazioni. Più si subisce passivamente più si ha bisogno dello spettacolo della violenza da consumare nella penombra della sopravvivenza. Più si abbandona il terreno delle contraddizioni nella vita quotidiana più avanza la politica e retrocede la socialità.

-

La logica della produzione delle merci è la ragion d’essere del capitale. Non importa che queste siano utili, inutili, mortifere o godibili. È importante che si producano (e che si consumino), che incorporino in sé energie vitali, che il loro possesso divenga il tratto distintivo dell’uomo, la scala di valore con cui giudicarlo. Finora il movimento rivoluzionario è rimasto all’interno della logica della produzione delle merci: ha chiesto più soldi e meno lavoro, cioè produciamone meno, dateci più moneta per consumarne di più. Un movimento radicale deve oggi porre il problema: è utile la produzione di questa merce? L’uomo può darsi ciò che gli serve utilizzando la propria intelligenza creativa? Cioè togliendo al lavoratore il carattere di merce che produce merce, al lavoro il carattere dell’alienazione e al prodotto quello di merce. Un movimento capace di imporre i propri interessi, e che si interroga fino in fondo sulle ragioni di ciò che è costretto a fare, può sperare finalmente di realizzare la liberazione dal lavoro, e dalla distruzione che il capitale ha fatto della natura. Di fronte a ciò appare in tutta la sua miseria ogni velleità ecologista.

-

Farsi portatori della lieta novella della riappropriazione è ancora avallare la merce, è valorizzarla. Chi – feticista dell’industrializzazione – trovandosi escluso dal processo produttivo si ritrova a teorizzare la riappropriazione è un paralitico che si regge su di una stampella noleggiata al potere: non mette in causa il modo di produzione capitalista, non critica gli operai-merce perché operaista, e li esorta al consumo di plastica, di veleni, di rumori, di cose devitalizzanti. Rimangono debitori del capitale. Chi si riappropria violentemente è cugino stretto degli altri.

[da “Anarchismo” n. 21, maggio-giugno 1978, pp. 156-158]

Italia 1977: un assalto al cielo

Se rivendichiamo senz’altro la ricchezza delle espressioni violente ed armate del movimento (furti generalizzati ed espropri come critica del lavoro salariato, radicalizzazione dello scontro in piazza, sabotaggio, ecc.), siamo convinti d’altra parte, che il terreno della violenza non possa costituire in se stesso un momento qualificante, un momento in altre parole che caratterizzi, in quanto tale, i nuovi rivoluzionari. «L’impazienza di usare oggi a tutti i costi le armi, ritarda in realtà il movimento in cui il proletariato nel suo insieme ricorrerà alle armi, perché anticipa la repressione. Coloro che si autocompiacciono nell’uso stupido delle armi non sono la parte più avanzata e più dura dell’attuale movimento rivoluzionario, ma la retroguardia della sua coscienza teorica e strategica». (Manifesto distribuito a Bologna il 23 settembre 1977, firmato: Ass. Per l’Epidemia della Rabbia Contagiosa).

A nostro avviso, è proprio la decomposizione sociale a spingere verso scelte totalizzanti – la lotta armata come dimensione specialistica e separata – che, riducendo la complessità dello scontro in atto a una faida tra bande, resta su di un terreno che il capitale riesce poi sempre a gestire con profitto. Se, per quanto riguarda ad esempio le BR, non possiamo impedirci di provare un moto di simpatia per la misura in cui costoro riescono talvolta a ridicolizzare ed a battere lo Stato nel suo stesso terreno, non ci dimentichiamo che il loro programma neostalinista e ricolmo di ideologie militariste, nulla ha a che spartire con il progetto della rivoluzione proletaria.

È sulla base del fallimento del movimento del ’68 che è possibile comprendere la presente ondata di terrorismo. Quando, all’inizio degli anni ’70, la prospettiva di una rivoluzione totale sembrava allontanarsi, alcuni gruppi ritennero possibile distruggere lo Stato in uno scontro militare. L’incapacità di comprendere come nessun volontarismo armato o meno possa sostituirsi al passo del movimento reale, diede origine ad una curiosa ideologia che metteva insieme elementi di ribellismo ingenuo e tratti di ultrabolscevismo, in un orrido pot-pourri. All’inizio, i gruppi armati ottennero per lo meno lo scopo di mostrare la vulnerabilità dello Stato, tuttavia la rapida razionalizzazione dell’apparato poliziesco rese immediatamente più efficace la repressione e, ben presto, la loro pratica si trasformò in una guerra personale, autonomizzata da una lotta reale. Inoltre, il tipico slogan “colpire al cuore dello Stato”, nasconde il vero obiettivo, il capitale, di cui lo Stato è solo manifestazione fenomenica. Attualmente, i gruppi armati sono diventati un ostacolo allo sviluppo del movimento che essi (BR) criticano in quanto spontaneista e avventurista (!). Queste critiche ricordano i lamenti della sinistra ufficiale di cui questa gente non costituisce che l’ala radicale.

Indipendentemente dalle intenzioni e dall’ardore rivoluzionario dei singoli individui, noi cogliamo in questo tipo di lotta armata i germi del recupero. Non solo e non tanto nel senso della cannibalizzazione poliziesca, ma nella riduzione, lo ripetiamo, assolutamente funzionale al potere, della rivoluzione ad una mera questione militare. A ciò noi opponiamo la vera guerra, guerra che attraversa la totalità sociale e non si lascia ridurre al solo confronto armato. È vero che i gruppi dell’autonomia non si identificano con le BR, ma è altrettanto vero che il loro acritico spingere verso la militarizzazione del movimento presenta gli stessi problemi.

Chiaramente lo Stato sta tentando di spingere un gran numero di persone nella clandestinità. Ciò realizza l’obiettivo di ridurre il movimento alla sua dimensione militare, laddove cioè il potere può ancora vincere, perlomeno in questa fase. Gruppi come le Brigate Rosse credono di trovare in ciò la conferma della loro strategia. Ed è significativo che il recente periodo caratterizzato da confusione crescente e da una sorta di ritorno al militantismo tradizionale sia stato segnato dal più stupido terrorismo (Casalegno ed Acca Laurentia).

È evidente che i gruppi clandestini stanno ora giocando sull’ambiguità tra crisi e rivoluzione; tra gestione neostalinista e trasformazione radicale in senso comunista.

[da “Insurrezione”, novembre 1977]

da “Note dal movimento del ’77”

14) Nel grottesco parallelo che istituisce la situazione presente in Italia e le rivoluzioni nazionali della Cina e del Vietnam, (anch’esso tipicamente gradualista perché propone i modelli cinese e vietnamita della “lunga marcia” e della “guerra di lunga durata”, spacciando come superamento adeguato ai tempi dell’insurrezione proletaria lo stillicidio della guerriglia urbana) “Rosso” finisce per riprodurre le posizioni delle Brigate Rosse, che pure critica concorrenzialmente con l’inevitabile invidia di chi non può consolarsi nella miseria della propria pratica con sparate trionfalistiche. Rispetto a “Rosso”, almeno, le BR fanno quello che dicono, perseguendo fino in fondo quel progetto di guerra civile in vitro che la critica radicale ha denunciato fin dai giorni delle sue prime manifestazioni, in quanto evento capace di “trasformare l’emergenza della rivoluzione, bloccandola nell’infame spettacolo della guerra civile”.

Se Negri teorizza una destabilizzazione del sistema che nell’intervento artificioso delle avanguardie combattenti potrebbe precipitare in anticipo e preventivamente rispetto all’esplosione di un movimento rivoluzionario, e significare davvero la ripetizione farsesca della tragedia del “terzo periodo”, lasciando l’embrione del movimento e l’organizzazione rivoluzionaria esistente completamente allo scoperto di fronte al prevedibile colpo d’incontro del capitale, le Brigate Rosse si preparano giorno per giorno a questa eventualità. Le BR hanno saputo porre, dal punto di vista dello stalinismo e della guerra civile, le questioni stesse che i rivoluzionari sono stati incapaci di abbordare concretamente (in particolare il necessario scontro con forze armate del capitale). Dall’altra parte il manifestarsi di formazioni clandestine di estrazione ideologicamente libertaria, contraddistinte talora dal linguaggio consigliare post-situazionista, non è una risposta a queste questioni: significa solo che i rivoluzionari non hanno potuto far altro che rincorrere gli stalinisti sul loro terreno, che, ancora una volta, gli anarchici sono entrati nel fronte popolare.