Prima edizione: settembre 2015

Alfredo M. Bonanno

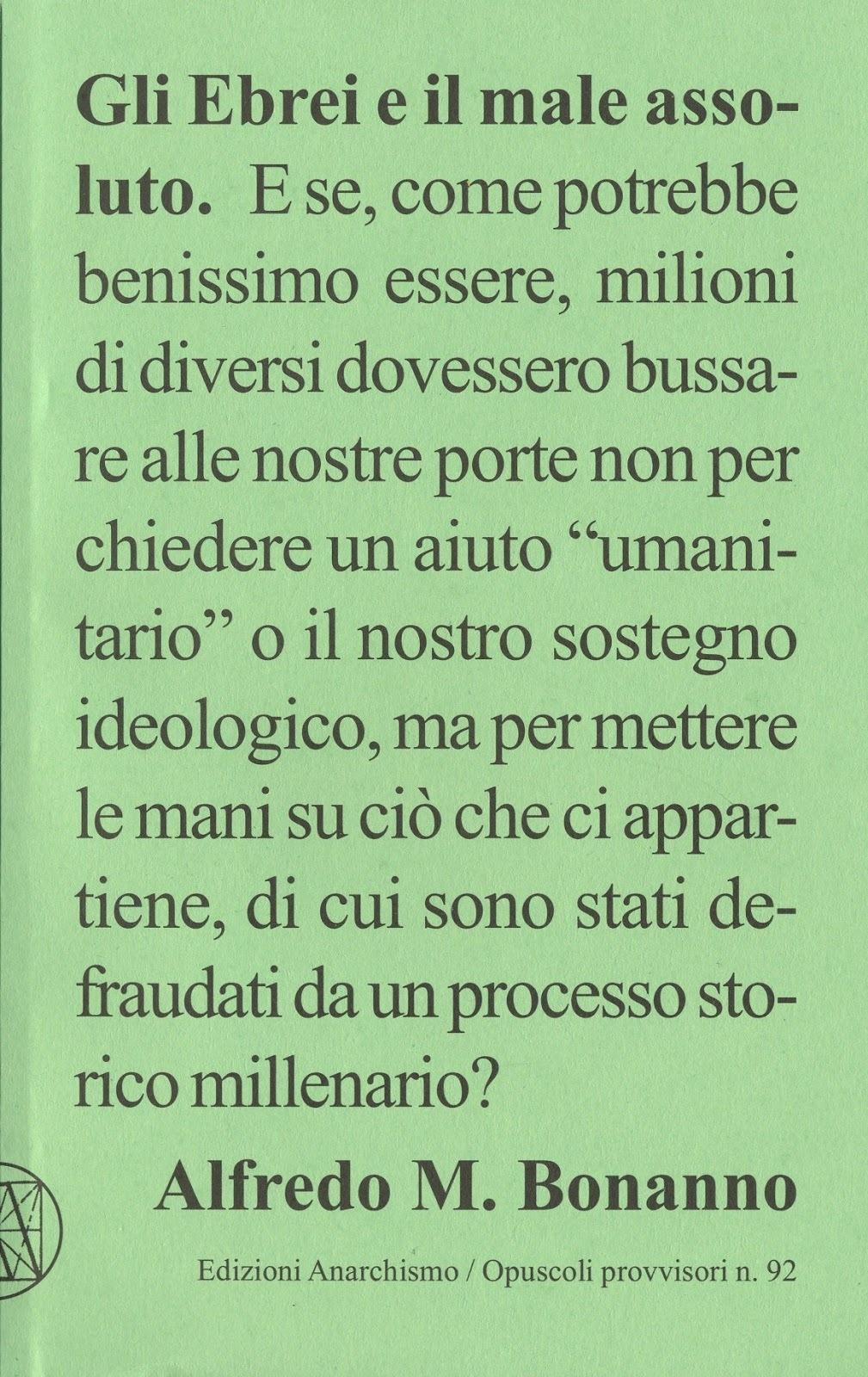

Gli Ebrei e il male assoluto

Nota introduttiva

Gli uomini sono tutti uguali, e se qualcuno è indicato come più uguale di altri, per legge, si tratta di una beffa atroce, di un indennizzo fasullo, di una prevaricazione basata sulla forza politica attuale e sulla falsa coscienza di antichi torti inflitti. Ciò vale per tutti, in ogni tempo e in ogni luogo. Chi ha stabilito, per legge, che sottrarre qualche centinaio di migliaia di morti, all’elenco, sterminato, delle vittime della shoah, è un reato, è un razzista.

Non è vero che razzisti sono solo i sostenitori imbecilli di una improbabile fanfaluca come la “razza ariana”, sono parimenti razzisti tutti coloro che si considerano superiori ad altri per la loro origine diversa. Se non ci sono “razze” umane ci sono diverse caratteristiche umane che, considerate superficialmente, come ad esempio il colore della pelle, indicano una differenza. Ho conosciuto neri razzisti, zingari razzisti, Ebrei razzisti e, nei loro ragionamenti, affioravano imbecillità non dissimili da quelle di un qualsiasi Alfred Rosenberg o Houston Stewart Chamberlain.

Il problema del razzismo è una sorta di cartina di tornasole per testare non tanto la sincera coscienza democratica di ognuno di noi, della quale francamente non faccio nessun conto, ma la validità del punto d’inizio per qualsiasi considerazione sociale: l’uguaglianza di tutti gli uomini, uguaglianza di partenza che sfocia in una profonda, dolorosa, mortale, disuguaglianza presente, fondata, quest’ultima, sulla differenza di classe, se vogliamo usare ancora questa definizione che molti considerano desueta.

Il diverso è visto sempre come portatore di pericolo, per la nostra consuetudine assennata e confortante, per i nostri equilibri, per la nostra cultura, perfino per quel che c’è di più radicato dentro ognuno di noi, la nostra lingua. Il diverso emette suoni che non comprendiamo perché siamo profondamente ignoranti, si comporta in modo strano, per noi, che non accettiamo di essere sottoposti a difficili problemi da risolvere, ha spesso un colore della pelle dissimile dal nostro. Se siamo neri non possiamo non guardare con una certa meraviglia, non aliena da un certo disgusto, il pallido candore della pelle di un inglese. In queste reazioni, spesso incontrollabili, a cui se ne potrebbero aggiungere tante altre (pensate alle secrezioni corporali), si nasconde il germe di un razzismo difficile da scalzare e contro cui non vale combattere una crociata in nome di principi ideologicamente fissati una volta per tutte.

Il risultato è che la reazione riemerge sempre, non appena si toccano alcuni tasti sensibili, spesso involontari, collettivamente coltivati da secoli. Poi la riflessione fa il suo lavoro, diventiamo esseri ragionevoli e ci dichiariamo “amici” del diverso. Ma su che cosa si fonda questa “amicizia”? Siamo veramente in grado di riferirci al principio di uguaglianza? Non sempre, se ci fermiamo un attimo a riflettere. E se la situazione di dominio che ognuno di noi dà per scontata, dominio nei confronti del “diverso”, dominio della nostra “normalità”, dovesse essere messa in discussione, ecco che le croci possono tornare a bruciare nella notte, alimentate da qualche testa calda, per carità, mica da noi, che siamo consapevoli e coscienziosamente certi dell’uguaglianza di tutti gli uomini. Fino a quando?

E se, come potrebbe benissimo essere, milioni di diversi dovessero decidere di bussare alle nostre porte non per chiedere un aiuto “umanitario” o il nostro sostegno ideologico, ma per mettere le mani su ciò che ci appartiene, di cui sono stati defraudati da un processo storico che non mette conto illustrare qui, allora quanti di noi si lascerebbero spogliare senza combattere? Pochi, anzi nessuno. E questa lotta, sarebbe indenne da una connotazione razzista? Non è possibile dirlo.

Quanti di noi sarebbero disposti a lottare a fianco di questi “diversi”, finalmente coscienti del loro diritto di riappropriarsi di quanto è stato loro sottratto, per andare, insieme, a toglierlo a coloro che lo detengono, questo patrimonio, senza stare a calcolare quanto ci verrebbe a costare, in termini di dare e avere, un atteggiamento del genere? Pochi.

Amare riflessioni.

D’altro canto se un libretto non solleva problemi spiacevoli, se non sconvolge la pace di una lettura prima di addormentarsi, che senso può avere stamparlo?

Trieste, 30 giugno 2014

Alfredo M. Bonanno

Chi è l’ebreo?

Non è facile rispondere a questa domanda, né queste vecchie riflessioni hanno la pretesa di farlo. La domanda, proprio perché in grado di fornire moltissimi esiti, risulta mal posta, almeno per la mentalità razionale che ognuno di noi si porta dietro come la borsa della spesa.

Più facile rispondere a domande del tipo: che fa l’ebreo? Quali i suoi comportamenti religiosi, politici, culturali, sociali, sessuali, ecc.? Molti si sono sbizzarriti a dare risposte a tutto ciò. La sociologia è la scienza che ha sempre una risposta per ogni domanda idiota.

Eppure, in molti di noi, resta sul fondo una certa inquietudine. Letture vecchie e meno vecchie, specialmente personaggi di romanzi, da Rebecca a Rocambole, sono lì a suggerirci una particolare figura, quasi la vediamo questa figura, la possiamo seguire con gli occhi della mente. Mette una certa apprensione, per come si disegna questo quadro inquietante. L’ebreo non esce bene da questo tratteggio. Per carità, siamo democratici e possibilisti, antirazzisti prima di tutto, poi siamo anche progressisti, in una parola siamo brave persone di sinistra, rispettosi dell’uguaglianza, pronti a difendere apertamente gli oppressi con tutte le nostre forze. Eppure dentro di noi si muove un sottile senso di disagio. Il fatto è che noi comprendiamo perché l’ebreo è stato sempre, e dappertutto, degradato, umiliato, cacciato, ucciso. Comprendiamo, ma non sappiamo bene spiegarci il perché.

Deve esserci qualcosa nell’ebreo, ecco la conclusione a cui arriviamo. Ed è questo convincimento, oscuro e mai del tutto palesato nei suoi dettagli, che costituisce la base dell’antisemitismo.

Io non detesto gli Ebrei, metto fatica pure a immaginare come hanno fatto a teorizzare, prima, e attuare, dopo, il loro sterminio sistematico, mi si raggela il sangue quando mi capita fra le mani qualche estratto degli illeggibili scritti antiebraici, eppure non riesco a togliermi di dosso questo disagio.

So benissimo che gli Ebrei sono uomini come tutti gli altri, condividono le stesse passioni degli altri, commettono gli stessi errori, sono ricchi e poveri come dappertutto nel mondo, intelligenti e stupidi, secondo come il caos originario decide che siano nell’assoluta mancanza di regole e predestinazioni.

So tutto ciò, ma sono inquieto lo stesso. Gli Ebrei sono sporchi. Andiamo, siamo seri! Che genere di discorso è questo? Lo metto da parte, non c’è dubbio che è un discorso idiota, ma poi lo sento ripetere attorno a me, nel tram, o nella elaborazione enfaticamente democratica delle chiacchiere di cortile che si chiamano mass-media. Questa generalizzazione rafforza la mia opinione (chissà quando, da piccolo, per la prima volta sentii affermare questa valutazione di sporcizia?), non c’è dubbio che deve risalire alla mia infanzia. Gli Ebrei sono spilorci. Per carità! Smettiamola con questi luoghi comuni. Eppure, non c’è battutaccia che non ne tenga conto in tutti gli ambienti. I compagni non fanno eccezione, tranne nei casi in cui sollevano arcigni la testa smettendo di sorridere, allora sono politicamente corretti e basta, ma questo è un altro discorso. E gli Scozzesi, e i Genovesi? Anche loro sono spilorci. Chi non ha fatto un’esperienza del genere in vita sua? Quasi tutti, e quasi tutti vi diranno che hanno trovato, equamente distribuiti, genovesi spendaccioni e genovesi spilorci, e rideranno della battuta: “Se un genovese si butta dalla finestra, seguilo”. Ma nessuno ride se la stessa battuta la si riferisce a un ebreo. Su questo terreno, tutti abbiamo il carbone bagnato.

Sarebbe un errore considerare queste preoccupazioni come poco importanti. In effetti esse fanno parte dell’armamentario di ridicolaggini messo in atto da secoli dall’antisemitismo, insieme alle favole sul popolo deicida, sull’odio degli Ebrei verso il mondo che non è ebreo come loro. Nessun ragionamento dietro queste affermazioni, e nessun ragionamento, per un altro verso, potrà mai confutarle fino in fondo.

Dire che gli Ebrei non sono una razza significa dire una verità tanto evidente da risultare perfino stupida. Basta dare un’occhiata all’eterogeneità delle componenti che costituiscono oggi Israele per convincersi subito. Eppure non solo gli antisemiti, ma molta gente che non sa che cosa pensare degli Ebrei, e che genericamente nutre nei loro confronti qualche sospetto, come sempre accade contro tutto quello che non si conosce bene, li considera una razza a parte. A parte, ecco il punto.

Nemmeno gli Ebrei si considerano una razza, ma si considerano a parte, eccome. Provate ad affermare che gli Ebrei sono come tutti gli altri uomini e vedrete che se per alcuni questa affermazione non è altro che una banalità, per altri essa è un’enormità da non condividere, e fra questi ultimi si devono collocare anche gli Ebrei. In definitiva, l’ebreo non si considera come tutti gli altri. Prima di ogni altra cosa, prima della sua umanità, c’è il suo essere ebreo, un essere umano ebreo.

Questo fatto è legato alla religione ebraica e, in particolare, alla forza con cui in questa religione si esprime la tradizione. Se la tesi principale, profondamente comica, degli antisemiti è che un ebreo tedesco non potrà mai capire Goethe perché estraneo allo spirito germanico, o un ebreo francese per lo stesso motivo non potrà capire Racine, mi sembra più fondata la tesi contraria, quella che formulo, per quel che mi consta, qui per la prima volta: nessuno che non sia ebreo può capire lo spirito dell’ebraismo.

Che il tedesco Rocker abbia imparato l’yiddish per organizzare, da rivoluzionario anarchico, gli Ebrei londinesi, non vuol dire che abbia capito il problema dell’ebraismo.

È quindi solo parzialmente vera la tesi che l’ebreo è un uomo che gli altri considerano ebreo, sostenuta, a suo tempo, anche da Sartre.

L’isolamento, i ghetti, l’attribuzione in esclusiva fatta originariamente dalla Chiesa cristiana agli Ebrei della possibilità di commerciare il denaro, il disprezzo nei loro confronti, tutto ciò non fa ancora l’ebreo, è solo tutto quello di cui dispone l’antisemita per costruire la “sua” immaginaria figura di ebreo. Il resto lo compie l’ebreo stesso, ed è questo resto che occorre tenere presente.

Mi si dice che l’ebreo non può costituire una unità di natura religiosa, sia perché la sua storia è costellata di una continua dissoluzione durata venticinque secoli, sia perché al posto di legami effettivi, cioè di rapporti che si solidificano in comunità vera e propria, e non solo nella fittizia soluzione di un qualsiasi Stato politico, si sono sempre avute delle coperture sentimentali tra gruppo e gruppo, dei legami ideali, a volte del tutto fantastici. Di fronte ad una religione forte come il cristianesimo, capace di affrontare le riforme e la frattura con l’Oriente senza snaturarsi, anzi rafforzandosi in quanto unità e forza politica, l’ebraismo si è andato sempre più spiritualizzando in una religione intimistica dalla forte carica simbolica, che consente la vita di raggruppamenti politici accanto a sé, improntando questi ultimi del proprio totalitarismo integralista e ringhioso.

Queste analisi sono in gran parte sbagliate e in minima parte giuste. Sono sbagliate in quanto nelle varie diaspore, dalla cattività babilonese alla dominazione persiana, fino alla conquista romana, e poi già nella storia, all’interno delle varie realtà storiche locali, gli Ebrei hanno mantenuto una propria identità separata. Il fatto che questa loro identità si sia salvata quasi esclusivamente grazie al filtro religioso, invece di indebolire le varie comunità, come si è affermato analizzando il fenomeno con l’occhio politico occidentale ed evoluto, con l’acume di Machiavelli, per esempio, le ha rafforzate, ma a modo loro. Di già lo stesso movimento cristiano delle origini dette vita a una separazione radicale tra i gruppi ebraici dell’emigrazione e quelli della Giudea, e questo per il prevalere di una forma religiosa ad alto contenuto intimistico, quindi considerata dai soliti analisti politici una forma debole. Tanto poco debole è questa forma religiosa dell’ebraismo che risulta capace di attraversare tutto il Medioevo convogliando in sé grandi ricchezze di pensiero, di arte, di esperienze di vita, di riflessioni teologiche e mistiche, patrimonio che si riverserà successivamente sull’intero ebraismo, a prescindere dalle ripartizioni migratorie.

La tradizione, a poco a poco, prende il posto del passato nazionale vero e proprio. L’ebreo tedesco si sentiva tedesco, e restava sbalordito davanti all’enucleazione radicale attuata dai nazisti dal corpo sociale tedesco dell’epoca, ma questo sentirsi tedesco apparteneva ad una sorta di sfera pubblica separata, in una sfera più intima, e proprio per questo molto più forte, egli si sentiva ebreo. Mentre nel sentirsi tedesco cercava di ridurre l’integrazione nella società al minimo indispensabile, nel sentirsi ebreo portava al massimo questa integrazione, proprio perché la prima la considerava un’esteriorità inevitabile e la seconda una interiorità fortemente voluta. La religione ebraica, sempre più col passare dei secoli, è diventata così il sostrato su cui si regge la società degli Ebrei in mancanza di un sostrato costituito dalle tradizioni di carattere nazionale.

Difatti, nel costituirsi in Stato israeliano, la maggior parte degli Ebrei, fin dalle prime ondate, non avvertì mai la mancanza di una base storica effettiva, un legame immediato e ininterrotto con i luoghi della terra promessa, ma colse solo il segno del ritorno e della profezia mantenuta, la grande conferma di quanto inevitabilmente costituiva un segno di Dio, allo stesso modo in cui le catastrofi della diaspora e dell’olocausto, anche quelle, erano state un segno del rapporto particolare di Dio col suo popolo eletto.

A questo riguardo è interessante dire qualcosa della rivolta razionalistica che dalla metà del secolo scorso si conclude nei primi decenni di questo secolo. Si tratta del movimento detto dell’haskalah (cultura). Lo scontro tra questo movimento, costituito da poeti, musicisti, matematici, scienziati e storici, e i sostenitori della tradizione ebraica, fu durissimo e dette vita a una pubblicistica razionalista diretta a impiegare la ragione nell’esame dei fatti della vita umana, portando la propria critica anche dentro le mura dei ghetti, impiegando a volte un crudo ed efficace realismo. Questa spinta verso un mondo migliore, più giusto, spiritualmente più ricco, contrastava drammaticamente con la cruda descrizione della grigia realtà del ghetto, fatta di umiliazioni e di appiattimento alle tradizioni religiose. A cogliere meglio questo contrasto è la satira di Jehudah Loeb Gordon, di Joseph Pel, di Ischq Ertel, che attaccano le superstizioni e i lati ridicoli del culto. La rivista di Peres Smolenskin, “Ha-Shachar” (“Il Mattino”), tratteggiava benissimo il panorama dei ghetti ebraici russi e attaccava non solo gli aspetti del fanatismo religioso, ma anche i lati inquietanti del modello di vita quotidiana. Eppure, questa satira non arriva al nocciolo della questione, non tocca la presunta “rivelazione” del Dio assoluto che guida Israele verso la vittoria. Nessun critico osa spingersi tanto oltre. Lo stesso pensiero ateo di Roger Martin du Gard predilige attaccare il cristianesimo e, in particolare il cattolicesimo, ma non tocca mai il Talmud. La figura sociale del prete, da cui la larga pubblicistica anticlericale dovuta agli Ebrei, non prende mai in considerazione il rabbino.

Di già, con l’intensificarsi dei pogrom, specialmente in Russia, alla fine del secolo scorso, questo filone letterario critico comincia ad attenuare i suoi colori. Prende il sopravvento la rivalutazione dei valori tradizionali dell’ebraismo, e il motivo è facile a comprendersi, di fronte alla repressione e alla catastrofe gli Ebrei finiscono per ritrovarsi, ancora una volta, uniti, proprio nell’olocausto.

Gli eredi dell’haskalah saranno così gli iniziatori del movimento Hibbat Sion (Amore di Sion), che prenderà sempre di più colori nazionalisti. Uno dei principali ideologi del sionismo è Ahad ha’am (Asher Ginzberg), ucraino, il quale nel suo libro Al Parashat Derakim (Al bivio), fonda il sionismo sotto l’aspetto teorico e spirituale. Essendo continuatore del precedente razionalismo critico, questo filone nazionalista non è alieno da una critica della quotidianità ebraica, perfino dall’impiego di un certo humor riguardo il modo di pensare dell’ebreo medio, di cui sottolinea i tic e molti degli aspetti paradossali di cui ho fatto cenno prima.

L’unità si continuerà a rafforzare in terra di Palestina. Unità non solo politica, che questo forse non corrispondeva alle speranze dei primi coloni, i soli coloni degni di questo nome, ma anche comunitaria e sociale, oltre che religiosa, e quest’ultimo punto, mai esaminato fino in fondo dai cosiddetti scrittori laici del movimento della rinascita nazionale, finirà per diventare assolutamente prevalente.

Mi sembra più esatto dire che l’ebreo è colui che si considera ebreo e quindi agisce e si comporta in base alla sua coscienza di ebreo, dove trova un posto essenziale, se non proprio dominante, il movente religioso. A rafforzare questo convincimento di essere ebreo è anche, e non si tratta di un apporto secondario, il comportamento degli altri che, considerandolo ebreo, adottano verso di lui atteggiamenti che conferiscono a quelle scelte originarie il consolidamento di un vero e proprio status sociale.

Togliere all’ebreo la sua condizione ebraica, la sua vita nella tradizione, il suo sentirsi facente parte di una comunità ideale e religiosa, prima ancora che nazionale, anche quando non si trova fisicamente nel territorio dello Stato di Israele, significa snaturarlo, e fare ciò potrebbe essere operazione altrettanto disastrosa quanto quella che cerca di equiparare le differenze fra gli uomini in nome di un malcompreso egualitarismo.

L’uguaglianza è un’idea che si fonda sulla giustizia, sulla libertà, sulla verità. Come tutte le idee che sono veramente tali, e non invece frutto di opinioni messe in movimento dal gioco dell’informazione quotidiana, deve essere continuamente fatta propria. Non c’è una definizione conclusiva, una presa di posizione, una dichiarazione programmatica, insomma una qualsiasi chiacchiera, che possa fermarla in maniera assoluta in una formulazione valida per tutti, non c’è niente che possa fare diventare l’ebreo uguale a me. Io non sono ebreo, e mi manca questa potente esperienza, questa intima connessione con qualcosa che è altro della possibile esperienza religiosa che posso fare nel mio mondo non ebraico. E questa mancanza non posso sostituirla con la semplice decisione di leggere i testi dello chassidismo o i miti della Qabbalah. Il fatto essenziale, e penso che ogni ebreo possa convenire con me, è che io non sono ebreo.

[1986]

[Pubblicato in Alfredo M. Bonanno, Palestina, mon amour, terza edizione, Trieste 2007, pp. 95-103]

Gli Ebrei e il male assoluto

Il massacro sistematico e organizzato di grandi masse di persone è molto diffuso nella storia umana. L’esempio di milioni di Ebrei uccisi nei campi nazisti è solo uno dei più conosciuti. Riguardo gli Armeni anche oggi si dibatte per costringere la Turchia a riconoscere i massacri attuati agli inizi del secolo scorso. Il genocidio ebraico possiede alcune caratteristiche che non si riscontrano in altri massacri, mentre ha aspetti in comune con altri che sarà bene sottolineare.

Un massacro di massa, per essere tale, deve essere organizzato, deve cioè possedere un fondamento ideologico, non può affidarsi all’esplosione di un momento che lo esaurirebbe come una fiammata. I progrom sono massacri, hanno una base ideologica, ma solo quando si moltiplicano nel tempo e si estendono nello spazio sono massacri del tipo che considero qui.

Una minoranza è spesso vittima di gruppi più forti. Interessi finanziari, predonerie e accaparramenti sono stati spesso coperti da motivi razziali per giustificare l’attacco e tenere vive le conseguenze. Gruppi i cui componenti si lasciano a poco a poco penetrare da favole come quelle relative al sangue, alla patria, al suolo sacro, alla razza, finiscono per trovare così una coesione che altrimenti non avrebbero. La coesione dà l’illusione della forza e della fondatezza delle proprie convinzioni, per cui il gruppo si autostima e riversa questa nuova energia sui propri componenti che alimentano così il patrimonio favolistico dettagliandolo e arricchendolo di aspetti pseudoscientifici.

La menzogna pura e semplice non è sufficiente. I Protocolli dei Savi di Sion sono stati un elemento dell’odio contro gli Ebrei, ma non si potevano reggere da soli, occorreva un clima, una cultura, un mito. Bisogna capire questi tre elementi.

Il clima antisemitico attraversa buona parte della storia. Gli Ebrei sembrano avere una sorta di carisma per attirarsi le antipatie della gente che non li conosce e non li accetta, proprio a causa di questa mancata conoscenza, ma anche per alcuni aspetti della loro tradizione non facilmente comprensibili. In epoche remote alcuni di questi elementi sono stati usati dagli stessi Ebrei per approfondire le loro peculiarità e trarre da ciò un profitto economico o di semplice riconoscimento come unità separata, socialmente caratterizzata da un modo di vita differente. Si tratta di aspetti riguardanti la religione, la lingua, l’abbigliamento e perfino il modo di provvedere all’alimentazione. Ogni popolo ha le sue abitudini sociali e queste lo caratterizzano, ma gli Ebrei hanno fatto qualcosa di più, hanno cercato di essere una componente a se stante, sia pure in alcuni aspetti spesso periferici, ma non hanno mai accettato una integrazione totale. Questa è stata di certo una loro forza, che suscita il mio entusiasmo etico, ma che non mi impedisce di considerare come queste scelte forti sono state alla base del clima sociale che si è venuto consolidando attorno a loro nel corso dei secoli.

Questo clima possiamo definirlo come lo spirito dell’ebraismo, non per sé, cioè come fatto oggettivo dominante le comunità ebraiche singolarmente prese, o a livello globale, ma per gli altri, per i non Ebrei, per gli spettatori che colgono prima i dettagli e poi la sostanza. Più questi spettatori, nella storia, sono stati non in grado di cogliere il fondo culturale di quegli aspetti discriminatori fissati dagli Ebrei per distinguersi dai non Ebrei, più si venivano a creare le condizioni delle reazioni isteriche della paura di massa. È su questo aspetto e su queste reazioni che si sono innestate le invenzioni e le propagande antisemite.

L’atmosfera che sto descrivendo comprende anche oggi due movimenti divergenti, ma non antitetici tra loro, uno verso la mitologizzazione delle impressioni, cioè il loro rinvio a un complesso di cause ed effetti ricco di fantasie che si perdono nella notte dei tempi, nei miti del sangue e della razza, un altro verso la copertura pseudoscientfica affidata a invenzioni sociologiche o biologiche prive di un minimo di serietà. Questi due movimenti sono parimenti fantastici ma producono effetti su due fasce di ricettori, la fascia meno colta e quella mediamente acculturata. Non è difficile rinfocolare le paure degli oppressi e, spesso, specialmente nei momenti di incertezza o di frazionamento di classe, condurle verso obiettivi capaci di farle sfogare a spese di alcune minoranze che per la loro stessa scelta di vita mettono paura. I ceti mediamente acculturati, specie le fasce che attingono a una cultura fatta di opinioni e di approssimazioni, vengono così coinvolti in un insieme di pseudoteorie che hanno di scientifico solo la formulazione seriosa. La scienza ha molti limiti, e spesso li ho sottolineati, ma è altra cosa.

La deprivazione culturale alimenta il clima di cui sopra e nasconde la pochezza di molti che sono per l’uguaglianza e la fraternità, ma solo a parole, avendo più bisogno nella sostanza di affidarsi a miti e favole, non a fatti concreti e idee produttive di azioni. Gli Ebrei hanno una cultura che deve essere conosciuta e approfondita se si vuole evitare di ritrovarsi pro o contro soltanto per sentito dire.

I massacri di massa sono possibili solo in condizioni di deprivazione culturale. Non solo gli esecutori devono essere dei bruti, ma anche gli organizzatori devono esserlo, pena l’esaurimento delle singole esplosioni contro le minoranze. Una massa informe, come oggi osserviamo anche nelle cosiddette democrazie avanzate, può essere irreggimentata – per restare nel tema – pro e contro gli Ebrei con facilità.

Il fatto che grandi intellettuali come Céline, Pound o Heidegger abbiano scelto posizioni antisemite, più o meno variegate, non nega la tesi precedente, ma va spiegato. L’avventura di un grande intellettuale può a volte evolvere verso un progressivo allontanamento dalla realtà, dalle concretezze della realtà. Il tempo in cui ognuno di loro vive è allora filtrato da fantasie che finiscono per diventare sempre più ossessive, il filosofo reinterpreta il mondo e si scopre il solo a capire quello che agli altri sfugge e se ne inorgoglisce a dismisura, il poeta riporta in vita le epopee del passato e se ne innamora, i miti, gli eroi, i simboli, le alchimie e le magie di un tempo antico ritornano nei suoi versi, il romanziere ricostruisce un mondo degradato e vi si immerge, demiurgo e compartecipe del dolore.

Questa non è una scusante e l’abiezione di cui si sono macchiati gli intellettuali di cui sopra non può essere cancellata, ma non può nemmeno quest’ultima travalicare annientandola nella loro opera. Qui deve e può essere tenuto presente come compagna fastidiosa della lettura, perché non c’è divisione tra quello che si pensa e quello che si fa, ma la grandezza dell’opera resta la stessa. Su questo argomento, fin dal 1956, quando per la prima volta lessi i Saggi critici di Pound, non ho mai cambiato opinione.

A parte le dovute eccezioni, la massa media degli intellettuali benpensanti era e resta disponibile a una tolleranza di facciata e a un antisemitismo di antiche origini. Oggi sono molti che pensano alla diversità degli altri, Ebrei compresi evidentemente, ma principalmente in questi ultimi anni gli Arabi, in termini di integrazione. Se vuole venire nei nostri paesi civilizzati – si fa per dire – questa gente deve accettare le nostre regole e rinunciare alle proprie che non sono, in termini di civiltà, paragonabili con le nostre.

Si potrebbe obiettare che, a far tempo della fine dell’olocausto, gli Ebrei non ricevono più forti sollecitazioni a integrarsi e che sono considerati ovunque cittadini come tutti gli altri. Si parla così di cittadino italiano di fede ebraica e non di un ebreo italiano, per fare un esempio, ma questa attenzione terminologica non è sostanziale, attiene alla regola e tocca solo marginalmente il clima di cui sopra. L’educazione generalizzata di questi ultimi decenni si presenta possibilista e democratica, almeno in larghissima parte, ma si tratta di una patina che è facile scrostare via, proprio a causa della sua stessa inconsistenza e superficialità che condivide con quasi tutti gli altri aspetti della formazione culturale. Un qualunque avvenimento che metta in moto reazioni di paura collettiva, una guerra, un aumento eccessivo dei prezzi, un calo considerevole dell’occupazione, bastano perché quelle reazioni razziste sopravanzino sulla patina antirazzista. La favola del complotto ebraico è sempre dietro l’angolo.

Da parte loro gli Ebrei danno una mano. Vediamo come. Uomo di scelte radicali, l’ebreo o condivide fino in fondo queste scelte o non è più ebreo, alcuni aspetti marginali irreversibili della sua originaria appartenenza sbiadiscono in breve tempo. Ma, in questo caso, sarebbe proprio un’accentuazione razzista continuare a parlare di ebreo. L’autenticità del suo essere ebreo non è quindi in qualche cromosoma o nelle cellule del suo sangue, ma nella sua cultura e nel suo modo di vivere che a quella cultura si impronta. E la religione è parte essenziale di questa cultura.

Io non sono ebreo e, per un certo periodo della mia vita, ho combattuto in armi lo Stato di Israele, ma non sono mai stato contro gli Ebrei o, ancora peggio, razzista. Ho visto morire Ebrei e ho pianto per loro, ne ho visto morire altri e ho gioito della loro morte. I primi erano poveretti che commuovevano l’animo mio, pure indurito dalle circostanze e dalle scelte di fondo non prive di sfumature ideologiche, i secondi erano boia fra i peggiori e della loro morte l’umanità non poteva che rallegrarsene. La mia non era, e non è ancora, a distanza di più di trent’anni, [2007] una separazione netta. Non so trovare, e non voglio trovarla, una sentenza assolutoria per i buoni e una di condanna per i cattivi. Non sono un pubblico ministero e non sono un avvocato difensore, ma Ebrei mi hanno cacciato la punta del coltello nei genitali per torturarmi ed Ebrei mi hanno aiutato, difeso e salvato. Gli uomini sono tutti uguali, la differenza di cui parlo qui è di un altro genere.

E non è neanche vero che i peggiori, i torturatori e i boia, erano dominatori, classe superiore o difensori di pretesi diritti allo sfruttamento, erano spesso i più disgraziati e miseri, sefarditi che più di ogni cosa temevano la fine della protezione statale di cui godevano. Il reietto impaurito è spesso più miserabile ancora del dominatore, il realista è più feroce del re in persona.

La cultura aiuta a determinarci da soli ma, nello stesso tempo, permette la determinazione che arriva dall’alto, consente il potere e lo alimenta, pure nella possibilità di frenarne la prepotenza e l’arbitrio. Il prevalere delle capacità di determinarsi da sé caratterizza la cultura nel senso positivo della parola. Ma non tutta la cultura è un coacervo unico e inestricabile, ci sono formazioni culturali abbastanza bene caratterizzate, munite di connotazioni univoche prevalenti e omogeneità identificabili. La cultura ebraica ne è un esempio corposo.

La favola del popolo eletto è una componente di questa cultura. Se non la teniamo presente finiamo per perdere la strada. Un ebreo è tale se si ritiene appartenente al popolo eletto da Dio, con cui l’essere supremo ha fissato un patto primitivo e originario. Questa opinione discriminatoria è avvertita in modi e sfumature diversi dagli ambienti ebraici e dai singoli individui, quando cessa di esistere come convincimento non si può più parlare di Ebrei e di ebraismo. Il laico è ebreo, e può anche convincersene solo grazie ad una sottile venatura di razzismo che non confesserebbe mai. La religione è questione fondamentale per un ebreo.

Un ebreo può benissimo essere pacifista, democratico e osservante, perché ritiene che la storia del mondo vada verso un futuro in cui i popoli, finalmente pacifici, serviranno lo stesso Dio e vivranno in pace senza più conflitti e amarezze. Ma questa prospettiva non revoca in dubbio il fatto primigenio, cioè i comandamenti del Dio che mantengono un significato specifico per gli Ebrei, ma posseggono anche un valore etico universale.

Nell’ebreo la propria determinazione attuale, di uomo libero, deve potersi sposare con una determinazione più antica, quella che gli uomini di una volta, sempre presenti in spirito, i profeti, Abramo in particolare, riuscirono a darsi accettando il patto con Dio. Questi uomini della tradizione accettarono, e accettando si determinarono, ma potevano rifiutarsi, potevano dire di no a Dio. Potevano evitare di farsi carico di un fardello così pesante. Non l’hanno fatto. Per amore di giustizia e di verità si sono sobbarcati un peso di sofferenze e di miseria, si sono fatti carico di tutte le pene dell’umanità.

Una volta che questo ragionamento è fatto, qualunque sofferenza è non dico accettata, ma capìta. Essa, in ogni modo, viene da Dio. Ne deriva che nessun ebreo è al sicuro da se stesso. Per quanto alta possa essere la sua posizione sociale è sempre esposto alla sofferenza che lui stesso può decidere di infliggersi.

Questo concetto è difficile da spiegare ma deriva da quell’altro concetto che fissa nella estraneità alla società ospitante dell’ebreo una delle sue caratteristiche essenziali. Max Weber e Hannah Arendt hanno parlato di paria. Non so se la definizione dell’ebreo come paria sia esatta, penso che l’estraneità di cui sopra c’entri comunque in qualche modo.

Sono convinto che questa libera scelta abbia bisogno di appoggi che la rendano meno libera. Nessuno è isolato, un atomo galleggiante nel mare sociale. Ne deriva che ogni ebreo cerca gli altri Ebrei, li vede come riferimento e sostegno. Ciò avveniva e avviene nella diaspora, come nelle comunità ebraiche di tutto il mondo, ma raggiunge il massimo nello Stato di Israele.

Questa condizione ha sfumature diverse ma non è generalizzata. Ogni integrazione dell’ebreo deve fare i conti con questa convergenza. Più gli appoggi si realizzano – solo per fare un esempio, l’esercito con la stella di David – più le chiusure si esacerbano. Queste chiusure portano alla conclusione che l’essere ebrei è una disgrazia che bisogna contrastare con la forza e con il rafforzamento della propria condizione di accerchiati. In grande, nello Stato israeliano, e in piccolo nel singolo individuo o gruppo familiare, accade che ci si senta un po’ impacciati nei propri panni, un po’ fuori posto. A qualsiasi livello sociale può accadere che l’ebreo si senta un outsider, per cui la sua sensibilità lo fa stare male, come un ospite non accetto.

Dobbiamo tenere presente che anche il povero mendicante ebreo, numericamente prevalente nei paesi dell’Est, ha un fondamento culturale omogeneo senza paragoni con l’equivalente emarginato dei paesi più sviluppati economicamente. Anche la stessa cultura massificata e deprivata, che oggi dappertutto sperimentiamo, è meno impoverita fra gli Ebrei. E questo deriva dalla presenza centrale della religione, dal peso che la cultura religiosa ha nel quotidiano dell’ebreo. Non so se ci sono ebrei analfabeti, credo che le due condizioni siano incompatibili.

Per quale motivo non c’è un vero e proprio movimento rivoluzionario ebraico? Questa domanda merita un chiarimento. Ci sono stati sia il movimento libertario delle comuni in Israele, sia la partecipazione di Ebrei a movimenti di resistenza e di opinione radicale in molti paesi del mondo, ma ciò è altra faccenda. Ci sono stati migliaia di rivoluzionari e di teorici della rivoluzione di origine ebraica, ma un movimento rivoluzionario ebraico è altra cosa. Perfino un movimento anarchico ebraico, che per le sue infinite varietà e sfumature potrebbe non essere rivoluzionario nel senso classico della parola, ha sempre avuto un’esistenza grama. Il motivo deve cercarsi nella particolare condizione dell’ebreo e della società ebraica, per non parlare dello Stato ebraico. Questa particolarità è il rapporto con la religione, con maggiore precisione con l’ebraismo. Ma non solo la religione, penso che abbia contato molto anche il considerarsi differente e avulso da parte dell’ebreo stesso, il suo sentirsi sempre fuori luogo, ospite spesso non amato di una società estranea. Intendo qui per movimento rivoluzionario anche la versione autoritaria di formazioni politiche dirette alla conquista del potere. So bene che il termine rivoluzionario non è appropriato, ma il problema sta altrove.

Tutte queste considerazioni sto sviluppandole per definire in diversi modi l’esclusività ebraica. Si tratta di una diversità culturale molto complessa e con sfumature non facilmente coglibili. Non si comprenderebbe il problema del genocidio senza questa specificità. Essa non fu estranea a quel fenomeno.

Torniamo al clima di cui parlavo prima. La società, sia pure quella più evoluta, continua a considerare l’ebreo un corpo estraneo, anche quando ricopre funzioni sociali elevate ed è benestante, la sua estraneità è avvertita e spesso sottolineata, sebbene in questi ultimi decenni questa eventualità sia meno comune. Sono cioè sempre meno coloro che ammettono apertamente di considerare l’ebreo estraneo al corpo sociale di cui fa parte.

Quando l’ebreo si inserisce all’interno di ambienti molto elevati socialmente, sia per le sue doti personali, sia per i suoi soldi, se non abbandona formalmente e sostanzialmente il suo essere ebreo, è considerato un estraneo, una presenza non accettabile. Non sto parlando di quando ci si trova davanti ai segni dell’ortodossia ebraica, ma in generale. Non è di certo un ragionamento che molti accetterebbero, ma una reazione inconscia che trova però riscontro nel modo stesso in cui l’ebreo affronta i rapporti con le persone del suo stesso livello sociale.

Il giusto risalto che le comunità ebraiche di tutto il mondo danno oggi all’olocausto è fondato non tanto sulla paura che un simile evento si possa ripetere, ma sul fatto che esse stesse sanno che la loro assimilazione non è assoluta e non sarà mai una garanzia contro eventuali futuri massacri. L’assimilazione e l’integrazione totali costituiscono certo una soluzione oggi praticabile e propongono una efficace risposta al problema dell’esteriorità dell’ebreo, ma devono essere totali e non possono escludere l’eventualità puramente razzista, cioè oggettiva, di una futura discriminazione fondata sul fantasma mai esistito della razza ebraica. Inoltre l’ebreo è restio all’integrazione totale per molti motivi, per la sua cultura e il suo passato di reietto, che non vuole disnegare, per la sua religione e gli aspetti simbolici che l’accompagnano, aspetti essenziali quanto la spiritualità stessa che la fonda, per i rapporti con le comunità ebraiche che non sono soltanto di amicizia ma si fondano sul ricordo della comune sofferenza e sulla necessità di preservare questo ricordo.

Da un altro punto di vista, l’estraneità degli Ebrei a ogni società ospitante, nei limiti in cui questa estraneità si può cogliere come reazione adeguata della singola comunità o di gruppi più ampi e non dell’individuo isolato, non comporta automaticamente una disposizione contraria al potere. Non è vero che nella millenaria storia della diaspora ebraica non ci sia stata mai una commistione tra Ebrei e potere. Non penso qui soltanto ai finanziamenti dei gruppi dominanti, ai grandi banchieri che sovvenzionavano le guerre dei re e neppure ai piccoli usurai che strozzavano la povera gente e che continuano a strozzarla. So bene che questi mestieri non sono più una peculiarità ebraica, se mai lo sono stati. Sto parlando della partecipazione diretta al potere, non tanto attraverso la personale identificazione nella persona del singolo uomo di appartenenza ebraica, ma della chiamata del potere rivolta alla comunità israelitica per gestire insieme il dominio.

Molte volte, anche in tempi recenti, e di certo nel caso dell’olocausto, il potere si è rivolto alle elite dominanti all’interno delle comunità ebraiche per ottenere ascolto e sostegno. Questi gruppi coinvolti riscuotevano fiducia presso gli aguzzini e difatti non disillusero quasi mai questa fiducia. Certo non è possibile identificare queste minoranze con tutti gli Ebrei, e qui non si vuole affermare nulla del genere, ma si tratta di una piccola parte significativa, se non altro per il peso finanziario che garantiva privilegi non trascurabili.

Nelle comunità ebraiche sembra potersi identificare un duplice movimento di potere, da un lato la fascia più agiata, dall’altro la teocrazia dei dotti, in ambedue i casi si tratta di notabili in contatto diretto con i centri del potere statale. Questo movimento incrociato si può notare oggi sia a livello dello Stato israeliano, sia a livello internazionale. Basta pensare ai prestiti e alle sovvenzioni per sostenere l’esistenza di Israele come realtà statale.

Questa realtà politica non nega il modo di sentirsi degli Ebrei fuori del mondo, il loro considerarsi radicalmente slegati da ogni rapporto con gli altri popoli. La tradizione e il culto hanno una importanza in Israele, oggi, che non si riscontra altrove, costituiscono il punto di forza di questo Stato e la sua derivazione diretta dalle comunità ebraiche di cui è la logica conseguenza in chiave burocratica e di potere. Ciò senza nulla togliere al processo di secolarizzazione democraticamente orientato a sinistra, sul modello europeo e anglosassone.

La conseguenza più vistosa di questo sentirsi fuori del mondo, tornando alla situazione in cui venne organizzato l’olocausto, cioè l’Europa dominata dal razzismo e dai fascismi, fu che gli Ebrei si vennero a trovare fuori del contatto con le masse europee, delle grandi masse di lavoratori e delle non meno grandi masse dei diseredati. La loro preoccupazione più forte fu quella di non disturbare troppo il dominio statale, di cui si sentivano ospiti, allo scopo di ottenere protezione contro le esplosioni di antisemitismo che lo stesso dominio rendeva possibili e a volte organizzava contro di loro. In questo modo si può cogliere una parte di responsabilità anche nel non avere per tempo organizzato una efficace resistenza o, almeno, vie di fuga più agevoli.

Un altro elemento di responsabilità si può cogliere nel rifiuto delle comunità ebraiche occidentali di accogliere come partecipi della stessa sorte gli Ebrei dell’Est, a volte accusati della loro miseria e delle loro migrazioni forzate, di essere una delle cause dell’antisemitismo. Più la tendenza a considerare l’ebraismo una convinzione religiosa si faceva strada presso gli Ebrei occidentali, e più il fondamento della religione ebraica come chiamata di Dio, caratteristica degli Ebrei dell’Est, contribuiva ad allargare il baratro.

Nella situazione di Israele oggi c’è l’antico sentimento ebraico di separazione, esso agisce in profondo e più vistosamente essendo Israele uno Stato e non una comunità per quanto grande. L’antico recinto della legge è diventato un muro di cemento.

Ma veniamo adesso al male.

Il male è uno stato d’animo, non un fatto. Come stato d’animo può essere esternato e, attraverso la comunicazione, allargato a dismisura, diffuso a livello di massa. Ci sono però delle cose da precisare. Se il male non è un fatto, nessun fatto è un male. Uccidere non lo è, rubare, stuprare, ecc. Affermazione pesante. Fare diventare un male questi fatti lo si può solo fissando delle regole, le quali stabiliscono che essi sono un male e condannandoli fissano una sanzione. Fissare regole è una caratteristica della civiltà. Lo Stato d’animo del civilizzato è quello che ha presente queste regole e le infrange ammettendo fatti considerati mali da chi ne ha coscienza. Il punto essenziale sta in questo averne coscienza. Ma la vera civiltà non è quella che fissa regole quanto quella che educa a coltivare stati d’animo che cercano di caratterizzare altri fatti in cui l’altro è compartecipe in noi e gode e soffre con noi. Io non posso uccidere, stuprare, ecc., in quanto questa prospettiva necessita di uno stato d’animo che non posseggo più. Mille regole non mi fermerebbero, solo io stesso posso fermarmi e decidere che lo stupro è solo una manifestazione della mia miseria e della mia impotenza, che l’omicidio può avere un senso solo a certe condizioni, come risposta a un attacco che ho subìto, non come sostituzione della mia incapacità di rispondere altrimenti all’offesa. Lo stesso per tutti gli altri fatti che sono universalmente considerati come male.

Qualcuno potrebbe dire che anche queste sono regole, solo che nascono non da un’autorità esterna a me, fissata una volta per tutte, ma dagli effetti che la cultura ha sulla mia capacità organica di delineare stati d’animo. Una volta acquisita questa cultura, i miei stati d’animo vengono prodotti di conseguenza e condizionati da quelle regole imposte dal dominio. Un bruto libero, privo di regole, ha stati d’animo rudimentali, non ha cultura se non rarefatta al massimo, non rispetta le regole perché non ha motivi per rispettarle o negarle. Naturalmente questo bruto assoluto non esiste se non come ipotesi limite, ma lo si può costruire dotandolo di poche regole.

Costruire un bruto che al posto della cultura abbia solo regole, poche e chiare, è compito di alcuni settori dello Stato. L’esercito è uno di questi settori ed è uno strumento per fabbricare bruti. L’ambiente democratico pone ostacoli, sia pure blandi, a questa produzione, allora settori più ristretti si riservano questo compito. In alcuni casi questa costruzione di bruti deve essere fatta crescere per fare fronte alle esigenze di controllo e repressione. Questa è la situazione dello Stato totalitario.

Ma i bruti non bastano, occorrono anche la partecipazione spontanea, il coinvolgimento, il consenso. A questo compito provvedono miscugli ben dosati di propaganda e intimidazione, senza escludere la concessione di particolari benefici e privilegi.

Tutto questo presuppone l’esistenza di regole. L’olocausto non sarebbe stato possibile senza le leggi dello Stato nazista che fissavano l’esistenza di cittadini di seconda categoria, fra cui gli Ebrei, con diritti ridotti o azzerati.

I bruti si scatenano, ma hanno bisogno di punti di riferimento. I bruti, perfezionati nella loro brutalità, costituiscono una minoranza che ha il compito di dare inizio alla brutalità, di stimolarne la diffusione e farne vedere la possibilità. Occorrono però due altri elementi: un clima sufficientemente generalizzato e una cultura ridotta al limite, o standardizzata o resa schiava di idee rigide e immerse nella favola. Nel caso della Germania nazista si deve concludere che l’antisemitismo si è sposato con un numero notevole di altre componenti: il razzismo generalizzato, la paura sociale, l’accerchiamento geografico, le conseguenze della prima guerra mondiale perduta, la visibilità negativa degli Ebrei, ecc. Tutti elementi che giocarono un ruolo interagendo fra di loro per realizzare il massimo della brutalità in un popolo in cui il livello culturale medio era considerevole.

Questo paradosso merita una spiegazione. Se la Germania era un paese di alta cultura, i ceti sociali coinvolti direttamente nell’avventura nazista non erano certo molto colti. Non mancarono aberrazioni di grandi intellettuali, come si è visto (nel fascismo italiano, Giovanni Gentile), ma ciò non sposta il problema. Pur non essendo ceti sociali molto colti erano sempre partecipi di una vita sociale di grande cultura. Qui si inserisce una sotto-cultura, immersa nelle nebbie della favola e del mito, della magia, della tradizione, con tutto il coacervo di nazionalismo, patriottismo, razzismo, ecc. La costruzione di questa sottocultura è più facile di quanto si pensi, basta vedere l’odierna larghissima diffusione di oroscopi e astrologia, di per sé costituenti interessi innocui, ma facilmente inseribili in un clima aggressivamente irrazionalista. Comunque una conclusione semplice sarebbe errata. All’origine della situazione che produsse l’olocausto non c’è l’irrazionalismo. Non è la pseudo-cultura la causa, questa è caso mai uno degli elementi che lo resero possibile.

Ancora una volta un pacchetto culturale, sia pure fortemente deprivato, venne messo a disposizione di strati sociali marginalizzati o fortemente danneggiati dalle condizioni post-belliche, per compattarli e spingerli fortemente verso un falso obiettivo: i diversi, gli Ebrei in particolare, con il doppio scopo di dare a questi ceti uno sfogo immediato e di creare un clima di terrore capace di causare, nei cittadini non ebrei, una maggiore sicurezza per il fatto di non essere ebrei.

Mentre, da un lato, le fasce superiori delle classi non riuscivano né a gestire la produzione né a impostare una lotta, sia pure rivendicativa, diretta a salvare almeno il potere d’acquisto dei salari, le fasce inferiori, ormai lontane dall’antico potere di acquisto delle proprie linee di salario, vedevano la possibilità di un profitto in queste nuove forze politiche che parlavano di sangue e di patria.

Su quello che una volta si chiamava sottoproletariato ci sarebbe molto da dire e non è così certo che lo si possa tirare con facilità a dritta e a manca, c’è però una componente di disponibilità, in questa fascia sociale fra le più variegate e contraddittorie, che presenta una pericolosità reazionaria non trascurabile. I lazzaroni che a Napoli fecero fallire la rivoluzione giacobina del 1799 sono un esempio. La diffusione del tifo calcistico oggi ne è un altro, anche se sembra agli antipodi. I teppisti reclutati dalle SA per attaccare i negozi degli Ebrei in Germania, un altro esempio. Le masse della civilissima Francia che incitavano a uccidere gli Ebrei durante il caso Dreyfus, ancora uno. I tagliagola britannici del corpo speciale del generale Simon Lovat, un altro. I sefarditi israeliani di oggi, un altro ancora.

A motivare queste masse sottoproletarie non sono necessariamente gli interessi di classe, e ciò per molti motivi. Prima di tutto esse non costituiscono una classe nel senso vero e proprio del termine, e meno che mai lo costituiscono oggi, in un’epoca in cui le classi tradizionali sono state definitivamente smembrate. Proprio questa vaga determinazione causale propone a ceti lontani da rapporti fissi di salarizzazione avventure politiche subalterne, a volte sollecitate da promesse mitiche e falsificazioni grossolane.

Per tornare al periodo nazista, se si osservano le origini del reclutamento si può notare che la base del partito si fondava sui reduci del conflitto mondiale e sulle squadre paramilitari, oltre che sull’ex base dei partiti socialdemocratico e comunista. La crisi economica aveva sottratto al primo di questi due partiti la possibilità di lottare per miglioramenti salariali, e quindi la sua stessa ragione di esistere (in uno con i sindacati), la iniziale collaborazione con i nazisti aveva demoralizzato il secondo e ridotto al minimo le forze militanti in grado di realizzare un movimento di protesta. La maggior parte della base del partito comunista tedesco era costituita da disoccupati che alla fine decise di chiedere un posto di lavoro, o almeno una possibilità di sopravvivenza, a quelle forze che sembravano poterli garantire.

La dispersione della base dei partiti in questione fu spaventosa, non solo a causa della disoccupazione, ma anche per il particolare accanimento repressivo. Nessuno era in grado di prevedere che i metodi impiegati dai nazisti non erano che una piccola parte di quello che sarebbe accaduto dopo. Molti, al contrario, pensavano di chiedere non solo un posto di lavoro alle autorità in carica, ma anche protezione contro i soprusi, e fra questi molti illusi ci furono anche gli Ebrei.

Emblematico il fatto che i nazisti colpirono e quasi distrussero dapprima il partito comunista, lasciando stare il partito socialdemocratico, per cui i membri della base di quest’ultimo pensarono che passata l’ondata repressiva tutto sarebbe finito lì. Qualche mese dopo le squadre speciali naziste attaccarono e distrussero le organizzazioni socialdemocratiche e i sindacati. Anche a causa della separazione che c’era tra dirigenti e base, essendo i partiti della sinistra tedesca dell’epoca molto burocratizzati, non si riuscì a trovare una risposta adeguata. L’unica risposta poteva essere l’insurrezione di massa ma ormai, dopo la distruzione del partito comunista, l’unico ad avere le idee chiare in merito, era troppo tardi. Dopo, la sconfitta dei socialdemocratici mise a tacere tutto. La resistenza tedesca fu una serie di tentativi propagandistici e di attacchi veri e propri, come sabotaggi e attentati, mai in grado di impensierire veramente il potere legittimamente in carica.

Il totalitarismo è una forma di potere che radicalizza al massimo la repressione e il controllo. Può fare ciò attraverso forme democratiche in cui il meccanismo elettorale è opportunamente utilizzato e indirizzato, oppure con un colpo di Stato. In ogni caso, la gestione del totalitarismo ha bisogno di regole, anzi più lo Stato estremizza il suo intrinseco modulo di dominio e più queste regole sono rigide ed evidenti. Una delle regole essenziali del totalitarismo è la distinzione dei sudditi in categorie protette e categorie prive di protezione. In queste ultime possono poi ricavarsi categorie destinate allo sterminio.

Per un altro verso, il totalitarismo azzera il gioco politico democratico, ormai inutile, e ripiega sulla gestione essenzialmente burocratica dello Stato. Il partito unico è lo strumento corrente di questa forma di dominio, ovviamente gli appartenenti al partito si suddividono in categorie disposte a piramide in funzione dell’affidabilità che mostrano e sono tutte sottoponibili a controllo e repressione, ma sono comunque protette. Le restanti categorie, o singoli individui, rimangono privi di protezione.

Le regole si irrigidiscono giuridicamente non solo con il passaggio della funzione legislativa all’esecutivo, fatto operativo nelle stesse realtà cosiddette democratiche, ma anche con ordinanze e provvedimenti che organi periferici molto affidabili, a ciò delegati, prendono di concerto con il potere centrale. Questa generalizzazione di rigidità permette un impiego inusitato della repressione in modo da generare il terrore nelle categorie non protette e a causa di questa non protezione indicate come pericolose.

Non bisogna commettere l’errore che queste categorie sono senza protezione perché pericolose, ma è vero il contrario, esse sono senza protezione e quindi diventano pericolose. La repressione totale non può scatenarsi fino in fondo in una situazione in cui anche i fuorilegge hanno diritto a un minimo di protezione, sia pure formale. Questa situazione, tipica dell’assetto democratico, richiede per il potere un enorme dispendio di energie per realizzare il controllo attraverso sostegni ideologici, miglioramenti sociali, ecc.

Il terrore è quindi lo strumento più semplice e immediato del totalitarismo, ma esso per venire costruito ha bisogno di tutte quelle condizioni di cui abbiamo discusso prima. Per impiegare il terrore occorrono però delle regole che differenziano in modo chiaro le categorie sociali. Quindi a caratterizzare il totalitarismo non è tanto il terrore, come estrema organizzazione della violenza repressiva, quanto le leggi che fissano l’esistenza di individui inferiori, di seconda categoria.

È stato affermato che il terrore non realizza nessun fine politico, il che è vero. Prima di tutto, il terrore è un mezzo del potere, mezzo se si vuole estremo e limitato perché contraddittorio, ma sempre strumento politico. Il totalitarismo, che usa il terrore, è un sistema politico, sia pure rudimentale. Eliminando qualsiasi opposizione politica, il totalitarismo ha bisogno di cercare lo scontro altrove, in genere in una guerra aggressiva. A parte questo, la miseria a cui è destinato ogni regime totalitario è fatto evidente di per sé.

Fra le condizioni che resero possibile lo sterminio degli Ebrei nella Germania nazista è stato il convincimento degli stessi Ebrei che la protezione dello Stato nei loro confronti, sia pure limitata, alla fine, non sarebbe mancata. Questo tragico errore si estese fino all’ultimo e comprese anche la collaborazione di molti responsabili di comunità ebraiche. Il rispetto delle regole, da un lato, quello nazista, era una tragica farsa, dall’altro, quello degli Ebrei, era un non meno tragico errore.

Seguire le regole può essere scelta mortale.

Seguire le regole è condizione essenziale del male, la ragione è la strada perché il male possa realizzarsi nel mondo, dilagare e arrivare a quel male assoluto che rinuncia a uno scopo, che ha in se stesso, nel proprio prodursi, il proprio scopo. Uccidere milioni di Ebrei era privo di senso, lo sterminio degli Armeni in Turchia tra il 1915 e il 1918, gli stermini stalinisti in URSS, le pulizie etniche nella ex-Jugoslavia, le guerre di ogni tipo fatte dagli Stati, sono tutti privi di senso.

Uomini ragionevoli, persone comuni come l’inquilino della porta accanto, realizzarono questi massacri di massa e continuano a renderli possibili. Il bruto è amministrato da questi burocrati, la macchina dei massacri è una macchina organizzativa di grande complessità. L’IBM collaborò con la Germania nazista per realizzare la schedatura degli Ebrei, le tecnologie avanzate vennero impiegate a questo scopo.

Ora, ogni burocratizzazione è una forma di razionalizzazione. Il punto centrale è qui, l’elemento del ragionamento sviluppato in queste pagine è l’organizzazione razionale della realtà, di tutta la realtà. Probabilmente alla base di questo uso estremo della ragione c’è una paura tutt’altro che ragionevole, ma è della ragione che qui si indicano i limiti.

C’è da chiedersi, per restare nell’argomento, se tutta la propaganda antisemita sia ragionevole. La risposta è no, essa è un miscuglio indigesto di favole e paure, ma le regole in base alle quali quella propaganda poté contribuire ai massacri degli Ebrei erano prodotte dalla ragione, espressione giuridicamente valida di un popolo di cultura.

Prodotta la regola, fissata in un modo più o meno coatto sulla carta ufficiale, questa si carica di una razionalità intrinseca che obbliga al suo rispetto e consente la sua applicazione. Uomini e bruti, tutti si sentono costretti ad applicarla e mettono in pace quel che loro resta della coscienza. Producendo regole che mettono fuori delle regole una parte dell’umanità, si dà la base legittima per sollecitare alle logiche conseguenze estreme tutti coloro che credono nelle regole, vittime comprese.

Il male assoluto è il male senza scopo se non quello di seguire le regole. In questo modo non si azzera soltanto il nemico che mette paura e che si svuole distruggere, ma si azzera anche se stessi.

Il totalitarismo svuota le regole di quella pur minima traccia di positività, annulla gli effetti concreti e costruttivi della ragione, rende privi di senso gli spunti creativi dell’irrazionalità. Non solo annientando completamente il nemico lo rende assolto, cioè lo comprende con sé, lo annulla e annullandolo annulla se stesso. Il totalitarismo si autodistrugge.

[2004]

[Pubblicato in Alfredo M. Bonanno, Palestina, mon amour, terza edizioe, Trieste 2007, pp. 158-179]

Lettera critica di Antonio Lombardo su “Gli Ebrei e il male assoluto”

Subito mi sono chiesto: perché non sugli zingari?

Perché lo hai scritto, se non per mettere una cornice alla tua storia? Perché una considerazione sul totalitarismo – questo dovrebbe essere il titolo del tuo scritto, e non la ebraicità che presa a sé non c’entra un fico – non l’hai fatta sul popolo rom, sugli zingari, che hanno il pregio, davvero libertario, oltre quello del comportamento sociale, di non sviluppare un programma nazionalistico?

Questi hanno subìto l’emarginazione prima, la condanna e le sanzioni e infine l’olocausto con la stessa intensità, seppure nella quantità appena dopo di quella ebraica, non si sono assimilati e rimangono ancora oggi considerati un pericolo pubblico, con l’aggravante di non poterli relegare neppure teoricamente in uno spazio nazionale, ma poi mi sono letto tutto lo scritto ed ho capito che c’è il tuo interesse personale che va al di là dell’interesse storico o politico attuale.

Intanto il meccanismo del massacro ha qualcosa di industriale, con la stessa logica economica che regola il mercato e l’organizzazione del lavoro: aumento del carico di lavoro su ogni lavoratore a minor costo, libertà di selezione del materiale umano ed azzeramento del conflitto, con un qualcosa in più, la sindrome di Stoccolma che affligge chi, pur lamentandosi dell’espressione dello sfruttamento, non ne mette in dubbio la logica e la fa propria fino a difenderla da chi tenta, propone, ricerca una lotta di liberazione individuale e possibilmente sociale.

Eppure esiste l’unicità dell’olocausto che lo rende imparagonabile con altri massacri, esso è stato coerente, ideologicamente lineare, ed è stato la pratica della teoria, attuato con metodo ingegneristico ed architettonico e calcolato al centesimo del biglietto pagato regolarmente alle ferrovie del Reich per fare viaggiare milioni di persone, tra cui mio padre, verso lo sterminio.

Hai cominciato bene il tuo scritto sull’analisi del concetto di massacro, è sistematico, poggiato su ideologia e non sulle fisime di un dittatore del momento: in effetti l’olocausto, o più comprensibilmente la Shoah, annientamento dell’essere, era poggiato su un letamaio innaffiato da secoli. Eppure vi è tra le righe già dal primo foglio, e poi rimarcato nelle prime pagine, un concetto espresso in: “Da parte loro gli Ebrei danno una mano”, che paragono nel mio pensiero all’espressione di un padre di famiglia di fronte alla figlia violentata di sera: “Si ostinava a uscire in minigonna”. Tu stesso sapresti cosa rispondere a un padre del genere.

Ti sei infilato in un’analisi di ebraicità ferma all’800: religione e nazionalismo, che non ha corrisposto se non nel sionismo, non era certo espressione delle comunità Yiddish, non era il respiro di milioni di Ebrei europei ai quali non fregava nemmeno di essere iscritti alle comunità e solo il 20% frequentava le sinagoghe, tutto questo prima che il nazismo obbligasse ad essere ebreo per forza. Inoltre non corrisponde, questo tuo misto di nazionalismo e religione, neppure alla società israeliana attuale. Temo che anche tu sia caduto nella confusione dei termini “ebreo”, “israelita” e “israeliano” e nella confusione peggiore di parlare di Ebrei come sionisti, quindi finire col parlare del comportamento dello Stato d’Israele. Gli esempi di intellettuali e maestri che cadono nelle stupidaggini sono presenti nelle tue stesse righe ed anche un mio scrittore amato come Saramago è caduto nell’equazione Auschwitz-Israele, si vede che la tua analisi sul distacco intellettuale dalla realtà è ancora adesso azzeccata.

Non sapevo di questa tua esperienza mediorientale e mi ha aperto il cuore che non ti trascini vendette riconoscendo l’uomo al di là dell’essere israeliano o arabo. È vero quello che dici: sono i comportamenti umani, che poi divengono sociali, ad avere importanza, questa è l’essenza della ricerca e questa ti riconosco non da ora. Qui sta il problema, ma anche la soluzione.

Tu dici: “L’autenticità del suo essere ebreo non è quindi in qualche cromosoma o nelle cellule del suo sangue, ma nella sua cultura e nel suo modo di vivere che a quella cultura si impronta. E la religione è parte integrante di questa cultura”.

Non so davvero chi sia ebreo e chi no, e in fondo non me ne importa nulla, se devo parlare di Ebrei penso agli iscritti alle Comunità israelitiche e a chi vuole esserlo individualmente – come anche tu dici: “La cultura aiuta a determinarci da soli”. Il dato religioso so che non è essenziale, se non come rimasuglio di radici lontane non attualmente giustificative. Se invece devo parlare di israeliano so che non vuol dire di per sé ebreo, il 20% degli Israeliani non sono ebrei, ancora meno chi lo è di religione israelita. Se devo parlare del conflitto mediorientale, Israel-Palestina tu sai qual è il mio pensiero: che una lotta giusta, necessaria, e di liberazione come quella di un popolo oppresso ha poggiato su basi profondamente ed esplicitamente contrarie ad un processo di liberazione per sua stessa ammissione: fino al 15 novembre 1988 non ha mai riconosciuto il diritto eguale dell’altro popolo oppresso alla terra, semplicemente non esisteva. Inoltre i Protocolli dei Savi di Sion e il Mein Kampf erano libri diffusi negli anni Trenta fino a 20 anni fa tra le organizzazioni di lotta arabe, e tutt’oggi li puoi trovare. Su queste basi ideologiche non potevo stare coi “filopalestinesi” e non voglio. Condivido le lotte parallele dentro le rispettive società contro i rispettivi Stati e contro le rispettive autorità, nessuna degna di rispetto, una uguale all’altra ed ognuna di questa “favole” a cui dare energie e figli e sangue.

La soluzione sarà quando le lotte di liberazione interne troveranno punti comuni per sentire che si possono fare azioni comuni contro queste autorità, sia israeliane che palestinesi, e costruzioni comuni di comportamenti che derivano da un comune processo di liberazione, altrimenti sarà una separazione consensuale coabitativa, ma nessuno potrà mai fisicamente buttare a mare o sterminare l’altro, perfino in questi momenti di tragedia ognuno lo sa. Quindi non sono concepibili paragoni nazisti, piuttosto sono concepibili proposizioni positive dopo le analisi. Mentre in Israele questi comportamenti di critica radicale allo Stato e alle autorità militari esistono, seppure con problemi di rapporti di forza, nella Palestina devono scontrarsi con una gestione ancora camorristica, anni Settanta cutoliani, del territorio: chi gestisce i miliardi del vile finanziamento degli Stati arabi può fare del bene aprendo asili, dando pensioni, garantendo scuole e case, e può pretendere l’uso di tuo figlio per la “causa”.

Se si pensa alla diversità di vita di 150 anni fa, all’assimilazione che distingueva in classi, ed ancora ai Risorgimenti nazionali, che mentre si liberavano dei rispettivi Imperi non riconoscevano una identità ebraica, e neppure zingara se vogliamo, fino a riprodurre le stesse emarginazioni di sempre, allora capiamo perché il sionismo, in tempi di Risorgimenti nazionali, rispondeva anche al bisogno del Risorgimento ebraico. L’analisi dell’Arendt sul totalitarismo è attualissima, ed è l’analisi di quella parte sociale, come tu hai ricordato, che non viene – anzi che non deve essere – riconosciuta.

Detto questo non mi fermo alla prima riga: il sionismo come tutti i movimenti rivoluzionari nazionalistici ha in sé la castrazione della libertà, la costruzione dello Stato nazionale con la riproduzione di tutte le strutture autoritarie di uno Stato nazionale: carceri, tribunali, esercito, tasse e controllo sui cittadini. Vedi il Fronte nazionale in Algeria, vedi il partito comunista in Vietnam, vedi la stessa Autorità palestinese nei Territori. Eppure tu lo ricordi: il movimento Yiddish creò una esperienza libertaria unica, ancora presente in Israele e nelle società di lingua inglese, seppure non esca più l’ancor recente Problemen. Inoltre il movimento operaio ebraico negli Stati Uniti era parte del sindacalismo rivoluzionario e libertario. Di certo, per essere rivoluzionario nel termine di eguaglianza e socialità come il movimento anarchico propugna, e tu anche qui ricordi, deve liberarsi da termini circoscritti, deve liberarsi dal nazionalismo ma anche dalla etnicità. In effetti i gruppi anarchici che hanno superato la guerra jugoslava lavorano su questa prospettiva e gli anarchici presenti in Israele che lottano con gli arabi contro il muro in Cisgiordania ricordano nei loro scritti di non avere una “causa palestinese” da appoggiare perché non hanno nessuna “causa israeliana” da difendere.

Se vuoi, Alfredo, ci sono speranze possibili e vissute ed ancora oggi viventi, che possono essere proposte come rivoluzionarie dentro le guerre. Questa è la pace proponibile.

Un’ultima e non ultima considerazione su tutto il tuo scritto: tu stesso non ami l’assimilazione così come non ami l’identità culturale che si presenta come nazione, eppure ami l’unicità di ogni uomo, quindi anche di un gruppo umano che voglia essere unico, perché allora non sottolineare tutte queste diversità – sia di uno che voglia assimilarsi ad una cultura indigena, sia chi voglia testardamente restare per i cazzi suoi – come una libertà?

Che sia una libertà è storicamente provato dal tipo di reazione che ogni gruppo decide di prendere anche di fronte a tragedie e sterminii. Se è vero che il massacro è responsabilità di chi lo programma e lo compie – ed è vero quello che dici: “Il totalitarismo è il male assoluto perché azzera anche chi lo fa” – (ti accorgi che c’è molto di Arendt in quello che dici?) il tipo di reazione al massacro rimane ancora una sfera di libertà delle vittime. Milioni decisero che era meglio seguire gli ordini del boia sperando di farcela ancora, altri tentarono una resistenza e valutarono i rapporti di forza per cedere ed obbedire ancora sperando di farcela, e mio padre fu fra questi e ce la fece, altri decisero che era meglio morire che vivere senza dignità, altri fuggirono, altri rimasero... fu così dalle invasioni persiane, dalla Babilonia, alcuni decisero di rimavervi, altri decisero di tornare a Gerusalemme, altri si dispersero nel Mediterraneo... insomma anche questa fu una libertà di movimento che noi tutti riconosciamo senza porci problemi di cittadinanza né di conseguenze filosofiche.

Orani, 21 luglio 2004

[Pubblicato in Alfredo M. Bonanno, Palestina, mon amour, terza edizione, Trieste 2007, pp. 180-185]

Notazioni sulle differenze

Ma come dire queste differenze? Perché in definitiva qui c’è di fronte a noi, me e te che parliamo, il problema di ciò che è indicibile.

Devo svegliare la parola a una vita diversa, renderla aperta alle infinite possibilità del destino. Questo compito non è di sostegno a una qualsiasi conclusione della vita, alla lettura di ciò che si è riuscito a muovere nel senso dell’azione, e nemmeno nel senso del caso, una qualunque conclusione quale che sia, tanto tutte conducono alla morte. È la mia vita nell’azione che la parola deve riuscire a dire, non accettando l’equivoco del dettaglio o la benedizione fattiva del di già accaduto, lontano, nella inamovibilità dell’immodificabile. Il destino parla la parola dell’azione, non il dire superficiale che si ha a volte occasione di trovare di già pronto, parla profondità raggiungibili solo se sono di già presenti in me stesso, nel lavoro di svuotamento di ogni luogo comune, di ogni certezza acquisita, di ogni tranquillità confortante.

Il punto estremo del destino è il rantolo di morte e questo è la voce che ho ascoltato provenire da tanto lontano, voce che non ha nulla da dire, ormai, perché è stato già detto tutto. La profondità dell’orrore azzera qualsiasi profondità, diventa semplicemente banale affermazione della supremazia provvisoria della forza bruta. La saggezza di chi si è trovato di fronte alla multiformità dell’orrore non si agghinda di parole, né il destino lo può. La possibilità nuova non parla, parlerà poi, quando andrà per la sua strada e sarà altro di ciò che il destino ha assegnato al vecchio marinaio seduto sul molo ad aspettare un vascello che forse mai più partirà. Forse ci saranno altre possibilità, forse tutto è stato incluso, non è dato saperlo.

Il destino non educa, non può né sa farlo, il destino conduce alla fine, dove le navi affondano e marciscono lentamente, silenziosi monumenti di un attivo modo di trasformare il mondo. Si pone a questo punto il problema del contenuto tra il silenzio e la parola.

Il silenzio del destino, la strozzatura, l’urlo afono della realtà è l’estensione estrema della conoscenza che, posta davanti alla parola la blocca, rinchiudendola nel suo metabolico e codificato campo espressivo. Scendere nella profondità della parola, nel senso in cui l’intendo qui, è fare a meno della conoscenza, e quindi di tutte le contraddizioni che ne conseguono, svuotare l’archivio, diventare saggio e non colto mangiatore di concetti e rifacitore di piatti freddi. Perché la parola si apre, nei suoi livelli intimi, solo di fronte alla saggezza? Perché questa sa porre le domande nel giusto modo e nell’occasione migliore. Perché sa chiedere con la mano tesa dando lievemente, non imponendo una conquista e riducendo l’altro a strumento delle proprie costruzioni. Ciò fa sentire la parola indispensabile nell’essere essa stessa l’altro, nel mostrare come la quasi dicibilità è praticamente indicibilità essa stessa. Qui nasce l’arte di fare parlare la parola, qualcosa di più di una semplice richiesta, e qualcosa di completamente diverso da una spaventosa effrazione. Questo segreto è custodito dalla conoscenza, ma portato alla luce dalla saggezza. La costruzione di un rapporto nuovo tra conoscenza e parola, tale da concludere per il silenzio, l’antico silenzio sbalordito, molto di più di una semplice interpretazione critica negativa, i primi rudimenti della comprensione dell’indicibile nascono forse in questo terreno, ma il processo penetra a fondo nella natura stessa della conoscenza, nel modo in cui questa si dispone nei miei confronti di conoscente e nei confronti dei rapporti epistemologici e rituali che la tengono in piedi.

Riguardo il funzionamento della saggezza che mi fa cogliere l’indicibile ne so tanto poco quanto il funzionamento della conoscenza. Qui la presenza che si appella accumulandosi, là la rarefazione dei contenuti, il tacere di questa o quella nozione, l’astenersi dell’imporre una via, una soluzione, il mettersi in ascolto. Anche di questo ascolto ne so poco, non è l’abbandono alla spaventosità dell’accadere che si avvicina, ma una ricerca sospendendo la mia inveterata mania di tagliare a fette la realtà specificandola. Il senso comodo e piacevole, confortante nella distretta, che riempie la conoscenza, comincia a venire meno nella saggezza, il saggio è folle perché insensato, visto che si fonda solo su se stesso, sul silenzio di ciò che continua a essere presente ma che è stato tolto via, lasciato altrove, abbandonato alle distanze che le paure collettive cercano in tutti i modi di mantenere intatte con i vari “giorni” della memoria.

Il saggio intraprende così ad ascoltare il silenzio, pieno di altro genere di contenuti. Adesso ha trovato un maestro diverso, non si rivolge più alla scienza dell’accumulo ma a quella dell’assenza, chiede alla parola ciò che la parola non vuole dire, le chiede di aprirsi, di portare alla luce terrori che la conoscenza non possedeva, regolata dalle sue sincronie troppo perfette per destare sorpresa. Il saggio si sorprende della vita ogni giorno, del sole che sorge e della pioggia che cade, non sa nulla in merito, che gli importa coprirsi o liberarsi degli abiti superflui, non è questo che chiede alla parola, chiede una relazione nuova, un’amicizia profonda, intensa, un’affinità e una intesa complice, per ascoltare il dire che non mancherà di arrivare riguardo l’agire. Il saggio apre alla parola il suo cuore, ma la parola non può leggere l’impronta della memoria che è assenza pura, egli vorrebbe che ciò avvenisse, ma la parola, aprendosi nelle sue più intime profondità, disegna una traccia attorno all’impronta utilizzando le tracce del ricordo già esistenti e interpretandole alla luce della nuova profondità sollecitata.

[2004]

[Pubblicato in Alfredo M. Bonanno, Palestina, mon amour, terza edizione, Trieste 2007, pp. 186-189]

Questo sito, oltre a informare i compagni sulle pubblicazioni delle Edizioni Anarchismo, archivia in formato elettronico, quando possibile, i testi delle varie collane.

L’accesso ai testi è totalmente libero e gratuito, le donazioni sono ben accette e servono a finanziare le attività della casa editrice.